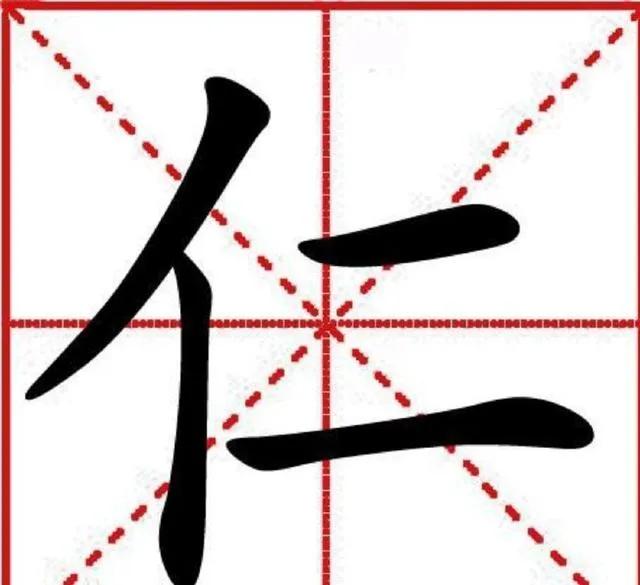

解字:“仁”字的由来

发布时间:2024-09-18

“仁”字的演变历程,折射出中国古代思想文化的深厚底蕴。这个看似简单的汉字,承载着中华民族对人性、道德和社会关系的独特理解。

“仁”字最早可追溯至春秋晚期的侯马盟书中。 在此之前,甲骨文和金文中并未发现确切的“仁”字。有学者曾认为甲骨文中出现过类似“仁”的字形,但经过考证,这可能是对古文字的误读。直到战国中期,河北平山出土的“中山王鼎”铭文中,我们才见到了迄今为止最早的“仁”字。

早期的“仁”字形态多样。 《说文解字》中收录了两个古文“仁”字:一个是“忎”,另一个是“𡰥”。其中,“𡰥”字由一个人形“尸”与“二”字构成,而“忎”字则由“身”和“心”组成。这些不同的写法反映了“仁”字在形成初期的多元面貌。

在先秦时期,“仁”字的使用逐渐普遍。《尚书·金縢》中出现了“仁”字,但其含义与后来的儒家思想中的“仁”有所不同。《诗经》中也出现了“仁”字,主要用于赞美狩猎者的英姿。到了《国语》和《左传》等文献中,“仁”字的使用频率明显增加,开始与“义”、“智”、“信”等德目并列,成为人们修己待人处事的一个普遍的道德原则。

孔子对“仁”概念的深化和发展 ,使其成为儒家思想的核心。《论语》中,“仁”字出现了58次,孔子将其作为实践中的指导原理,并使之贯穿于诸道德中。孔子认为“仁”的核心是“爱人”,他提出“克己复礼为仁”的观点,将“仁”与“礼”相结合,用具有形而上色彩的价值概念——“仁”,来充实既有的礼乐制度。

孟子进一步发展了“仁”的概念 ,认为“仁”的由来是恻隐之心,即同情心。他将“仁”与“义”合称为“仁义”,使之成为儒家伦理的核心范畴。

“仁”字的演变过程,体现了中国古代思想家对人性和社会关系的深刻洞察。从最初的会意字,到后来成为儒家核心概念,“仁”字承载了中华民族对理想人格和社会秩序的追求。它不仅是一种道德规范,更是一种哲学思想,影响了中国几千年的文化发展。

今天,当我们书写或诵读“仁”字时,我们不仅在传承一个汉字,更是在传承一种文化精神。这个简单的汉字,蕴含着中华民族的智慧,值得我们深入思考和探索。