抗美援朝:我们真的误判美国的意图吗?时隔70多年感谢当年的决策

发布时间:2024-09-18

1950年中旬,以金日成为首的朝鲜人民军与南韩军队爆发冲突,战事日益升级,局势愈加恶化。

南韩军队节节败退,逐渐被迫压缩至釜山一带,南韩领导人李承晚迫切请求美国提供援助。

此时,鉴于二战刚刚结束五年,各国对战争的态度皆极为谨慎。

美国国内对是否出兵朝鲜展开了激烈讨论。

美国的主要顾虑主要集中在两个方面:一是苏联,二是中国。

不过,苏联并不与朝鲜半岛接壤,当时也仍在恢复战后经济。

斯大林在二战结束时就曾表示:“承认美国在亚太地区的领导地位。”因此,苏联直接介入朝鲜战争的可能性较小。

此时,剩下的主要顾虑便是中国。

美国的战略研究机构兰德公司经过深入分析,得出结论:“如果美国参与干预朝鲜战争,中国将会派兵参战。”这一预测帮助兰德公司获得盛名,渐渐崛起为国际级别的决策咨询机构。

然而,主张主动出击的麦克阿瑟却对此持不同看法,他认为中国刚刚成立,国力薄弱,即便出兵也不足以威胁到美国。

他甚至向杜鲁门信心满满地表示:“美军将在圣诞节前结束战斗。”

麦克阿瑟的个性相当自负,且自视甚高。

假如不是在二战期间由尼米兹、哈尔西等将领协助,或许他很难在敌军俘获之下逃出生天。

杜鲁门在麦克阿瑟的盲目自信下,批准了他的仁川登陆计划。

尽管麦克阿瑟在对日作战中狼狈逃避,但对朝鲜战争的处理则显得相对轻松。

仁川登陆的成功扭转了朝鲜战场的局势,朝鲜人民军的后勤补给线被切断,作战前线直接推进到了“三八线”以北。

“打得一拳开,免得百拳来。”毛主席仅用十个字向世人暗示,中国必将出兵朝鲜。

经过三年的艰苦奋斗,中方志愿军付出了巨大的代价,将美军“请”到了谈判桌上。

朝鲜战争结束后,中国的国际地位显著提高,周边国家的态度也趋于友好,中国迎来了数十年的和平与发展。

但是,要讨论的仍是70年前是否做出了合理的决策,而国际地位的提升也只是在朝鲜战争胜利后带来的实际成效,提及这些或许显得有些“事后诸葛亮”。

如今的朝鲜半岛依然以“三八线”为界持续分裂,回顾那场战争,确实有数十万年轻的战士在异国他乡牺牲,这也激发了历史爱好者对一些问题的讨论:我们是否误判了美国的真实意图?志愿军出兵朝鲜是否值得?

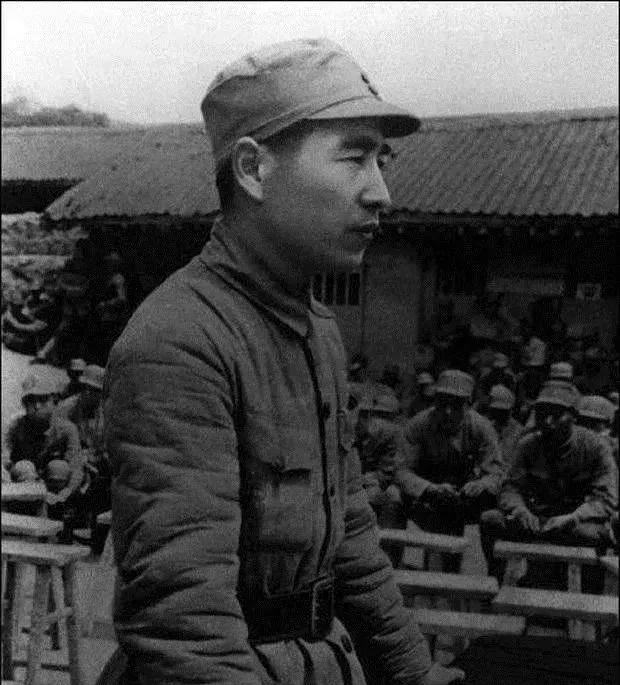

事实上,中国在出兵朝鲜之前,内部同样经历了激烈的论战,许多革命元老对出兵持反对态度,林彪便是其中之一。

林彪反对的原因,实则是基于当时中国的现实情况考虑,新中国刚刚成立,人民的温饱问题尚未解决,若卷入朝鲜战争,无疑将给人民带来严重灾难。

最关键的是,眼前的敌人并非以前的日本和蒋军,而是美国这支世界最强大的军队。

美军不仅已进入陆海空一体化作战的时代,更握有原子弹这一致命武器。

在当时中国的实力下,与美军在朝鲜半岛正面交锋显然是不理智的。

然而,毛主席和周恩来显然具备更深远的眼光,他们明白中国虽然需要一个和平的发展环境,但和平并非来自迁就,而是需要用鲜血去赢得。

最终,毛主席做出决策,百万雄师越过鸭绿江,浩浩荡荡地进入朝鲜。

即使在今天,网络上仍有不少人认为当时中国不应出兵朝鲜,党中央误判了美军的意图,认为即使美军把战线推至鸭绿江方向,也不会对中国发起大规模进攻。

客观而言,这一观点并非毫无道理,结合美国在这场战争中的投入,确实并未展现出与中国开战的姿态,美国当时的真实意图完全集中于协助李承晚实现朝鲜半岛的统一。

但是,毛主席和党中央始终没有误判美军的战略意图,即便美国在当时无意与中国展开大规模战争,但这一战斗依然是势在必行。

当时中国的工业设施大多位于东北,一旦美国在朝鲜半岛扶持一个亲美政府,整个东北都将在美军的轰炸范围内,随时可能遭受核打击。

这并非危言耸听,仁川登陆后,美军飞机频繁轰炸我国丹东等边境城市,对中方的警告充耳不闻,美军的解释则仅是“误炸”,其背后的意图不容忽视。

中国和苏联原本同属社会主义阵营,自美国“扶蒋反共”政策失败后,美国便对新中国政权始终存有敌意。

美国表面上是在攻击金日成,但从实质上看,是在对中国施压。

一旦朝鲜半岛落入一个亲美政权手中,中国必将失去这一安全缓冲区,美国也将拥有对中进行军事打击的南北两大跳板(南方是台湾)。

假如将来中美冲突爆发,在这样的战略格局下,中国的960万平方公里土地在美军面前将犹如没有纵深的目标。

美国介入朝鲜战争后,又采取了一项措施,令中国的安全形势更加严峻,那就是第七舰队进驻台湾海峡,这使解放台湾的计划被迫无限期搁置。

如果在朝鲜问题上选择忍耐,那么美国对中国的包围将愈发收紧,直至新中国政权陷入“窒息”境地。

俄乌战争实质上是美俄之间的较量,无论是欧盟还是乌克兰,其实不过是被牵制的棋子。

现今乌克兰人民的生活艰难困苦。

如果当年中国未曾派兵朝鲜,恐怕中国将会成为美苏冷战中的最前线,俄乌战争的悲剧早已在上世纪上演。