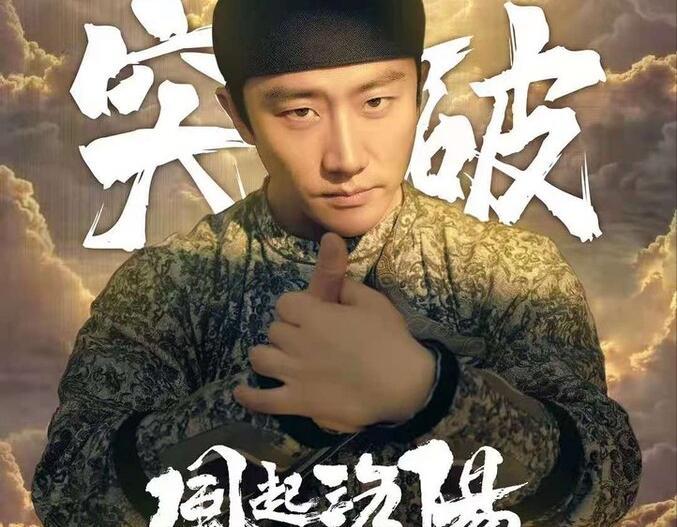

《风起洛阳》:唐朝人的另类揖礼——叉手礼

发布时间:2024-09-19

叉手礼,又称交手礼,是一种传统的敬礼方式。这种礼节始于西晋,流行于唐宋时期,是地位低者向地位高者表示尊敬的一种方式。在唐朝,叉手礼成为一种常见的社交礼仪,广泛应用于日常生活之中。

叉手礼的起源可以追溯到西域波斯的单手附胸礼。这种礼节最初是佛教的一种敬礼方式,后来传入中原后,逐渐演变为双手相交的叉手礼。《佛学大辞典》中提到,叉手礼即拱手,但又有所不同,是将双手交叉于胸前,中指相交的一种礼节。

在唐朝,叉手礼成为一种普遍的社交礼仪。柳宗元的诗句“入郡腰恒折,逢人手尽叉”生动地描绘了当时叉手礼的盛行。安阳唐代赵逸公墓中的壁画上,就绘有一名侍者行叉手礼的场景。这表明叉手礼在唐朝社会中已经相当普及。

叉手礼的流行反映了唐朝社会的多元文化融合。作为从西域传入的一种礼节,叉手礼的普及体现了唐朝开放包容的文化氛围。同时,叉手礼的广泛使用也反映了唐朝社会礼仪制度的变迁。在先秦时期,社交礼仪已经形成了一套完整的体系,如《仪礼》中记载的士相见礼。到了唐朝,叉手礼作为一种新的礼仪形式,丰富了传统的社交礼仪体系。

随着时间的推移,叉手礼也在不断演变。五代时期,叉手礼的姿势略有变化,与唐式叉手礼不同之处在于右手、左手的拇指都上翘。到了南宋,叉手礼的姿势再次发生变化,据《事林广记》记载,当时是两手交握于胸前,左手握住右手拇指,左手拇指向上,小指向右手腕,右手四指伸直。

叉手礼的演变反映了中国礼仪文化的变迁。从先秦时期的九拜礼,到汉代以后跪拜礼的普及,再到唐朝叉手礼的兴起,中国礼仪文化始终在传承中创新,在变迁中发展。叉手礼的流行,正是这种文化变迁的一个缩影。

值得注意的是,叉手礼的流行并非孤立现象。在唐朝,除了叉手礼,还有许多其他礼仪形式,如拜舞等。这些礼仪的流行,共同构成了唐朝丰富多彩的社交文化。

总的来说,叉手礼作为一种独特的社交礼仪,在唐朝社会中扮演了重要角色。它不仅是一种表示尊敬的方式,更是唐朝多元文化融合和社会礼仪变迁的见证。通过研究叉手礼,我们可以更深入地理解唐朝社会的文化特征,以及中国礼仪文化的丰富内涵。