中国孤儿院极简史

发布时间:2024-09-18

公元1082年,苏轼在给友人的信中痛斥当时社会上普遍存在的弃婴现象。他写道:“宋人弃子、溺婴之弊,令人发指。”这封信不仅反映了宋代严重的社会问题,也拉开了中国孤儿救助事业的序幕。

早在先秦时期,中国就有了“慈幼”的传统。《周礼》中就提出了“保息六政”,将“慈幼”列为首位。然而,直到南北朝时期,才出现了专门收养孤儿的机构。南朝梁武帝萧衍于公元521年设立了“孤独园”,开创了官方孤儿院的先河。这个机构不仅收养孤儿,还赡养孤寡老人,体现了中国古代“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的传统美德。

唐代佛教的兴盛推动了孤儿救助事业的发展。武则天时期出现了由寺院经营的“悲田养病坊”,规模比孤独园更大,收容对象也更广泛。然而,唐武宗的“会昌灭佛”运动一度中断了这项事业。直到宋代,孤儿救助才真正进入快速发展期。

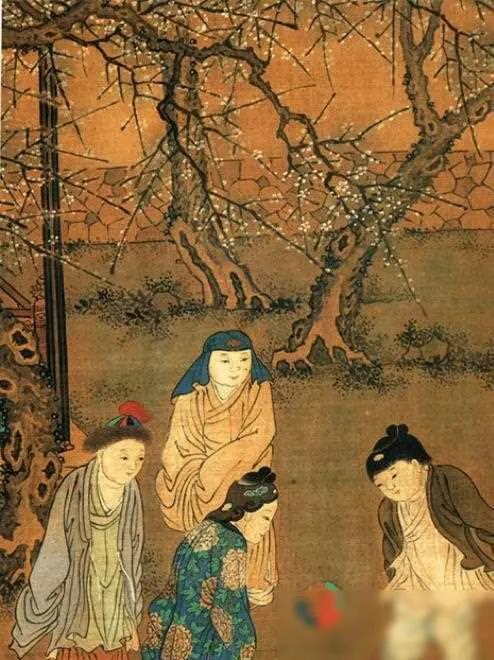

宋朝统治者高度重视孤儿救助。宋徽宗时期颁布的《居养法》规定:“遗弃小儿,乃雇人乳养。”各地纷纷设立居养院,专门收养孤儿。真德秀在建康府设立的慈幼庄更是开创了孤儿院的先河。他详细规定了孤儿的收养办法和收养年限,还要求将孤儿送入学校接受教育,为他们未来就业做准备。这种“教养兼施”的理念,为后世孤儿院的发展提供了宝贵经验。

元明时期,孤儿救助事业一度停滞。直到明清之际,地方士绅再次推动了这项事业的发展。他们设立的育婴堂、保婴会等机构,不仅数量众多,而且在管理上也有了很大进步。据统计,1724年至1796年间,全国新增育婴堂数约为324所。

然而,孤儿院的发展也反映了当时社会的深层次问题。清代严重的弃婴现象就是一个典型例子。据当时在京的外国传教士统计,仅北京一地每年就有近九千名弃婴。这种现象的根源在于普遍的贫困、严重的性别歧视,以及其他传统或现实因素。

从孤独园到育婴堂,中国孤儿院的发展历程折射出社会的进步与困境。它既体现了中国人“仁爱”的传统美德,也反映了社会福利制度的逐步完善。然而,孤儿院的存在本身也说明了社会救助体系的不足。如何从根本上解决孤儿问题,仍然是一个值得深思的问题。

今天,当我们回顾这段历史时,不禁要问:在现代社会中,我们是否已经找到了更好的解决之道?孤儿院是否仍然是解决孤儿问题的最佳方案?这些问题,或许值得我们每个人深思。