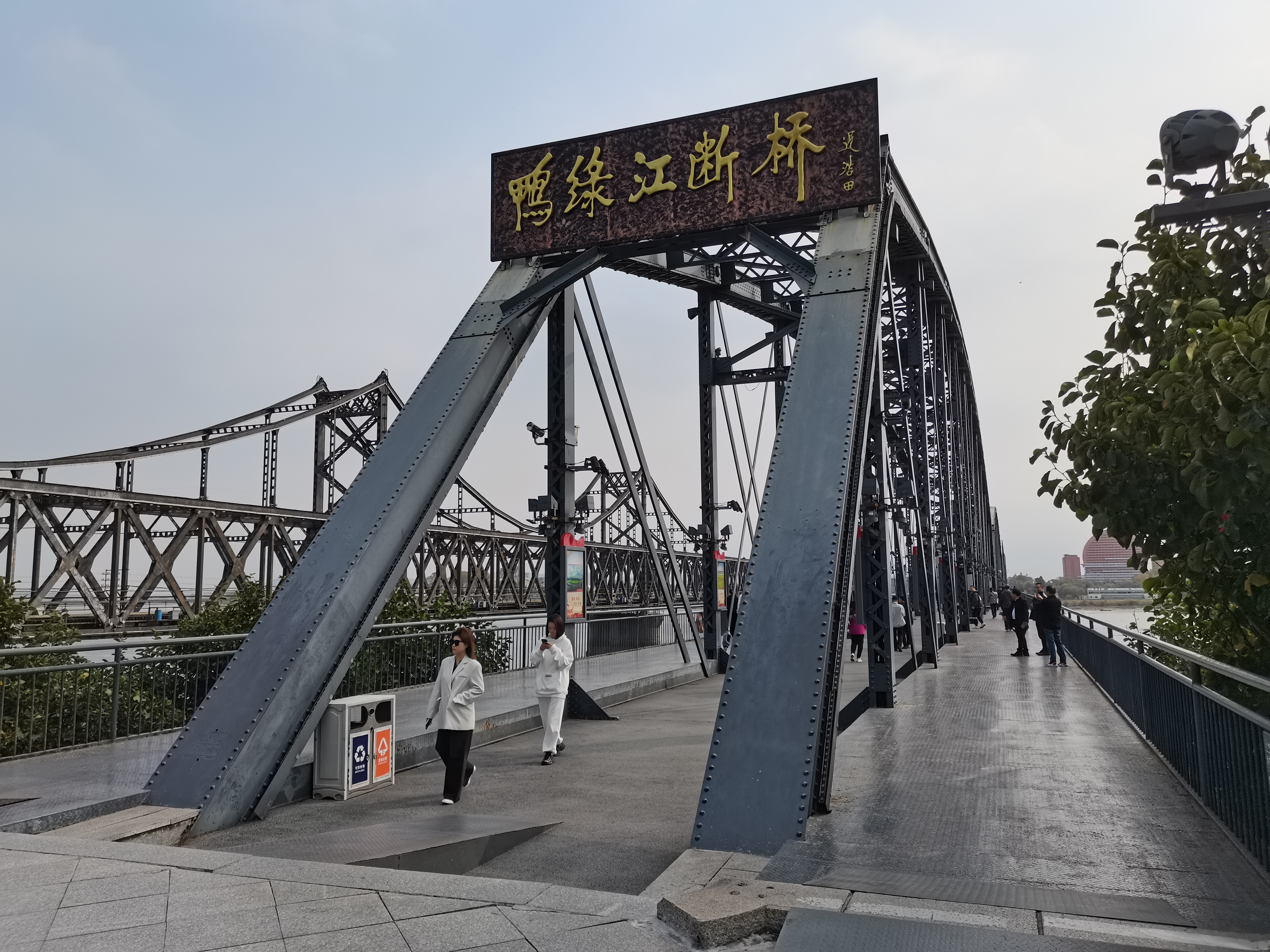

鸭绿江断桥的故事

发布时间:2024-09-19

鸭绿江断桥静静地矗立在中朝边境,见证着历史的沧桑巨变。这座始建于1909年的桥梁,原本是日本殖民者为了侵略中国而修建的工具,却在抗美援朝战争中成为了中国人民志愿军的“生命线”。如今,它作为一座残桥,成为了国家级爱国主义教育基地,每年吸引着数十万游客前来参观。

断桥的历史见证了中国的屈辱与抗争。1950年11月8日,美国空军对鸭绿江大桥进行了毁灭性轰炸,将其拦腰炸断。这一事件不仅中断了志愿军的补给线,更成为了中国人民心中的一道伤疤。然而,正是这段苦难的历史,铸就了中国人民不屈不挠的民族精神。

今天,断桥已经成为了爱国主义教育的重要场所。游客们站在桥上,可以清晰地看到桥身上密布的弹孔,仿佛还能听到当年的炮火声。正如作家陈运和所言:“上了断桥犹如上了一节爱国主义生动教育课,知耻辱、知胜利、知天下大事跟着共和国昂首阔步走过来。”

然而,断桥的故事并未就此结束。2010年,中国开始在鸭绿江上修建一座新的大桥,以促进中朝两国的经贸往来。这座全长20.4公里、耗资22亿元的新桥,原本计划在2015年通车。然而,9年过去了,新桥仍然未能投入使用。原因在于,朝鲜方面至今仍未在其境内修建引桥,导致整座大桥无法实现通车。

这一现状反映了中朝关系的复杂性。一方面,两国保持着传统的友好关系,另一方面,朝鲜在对外开放和经济发展上显得更为谨慎。新桥的建设进程,某种程度上成为了中朝关系的晴雨表。

尽管如此,断桥和新桥的存在,都体现了中国对中朝关系的重视。断桥作为历史的见证者,提醒着我们不要忘记过去;而新桥则象征着两国关系的未来。正如中国领导人所言,中朝友谊是“鲜血凝成的”,这种友谊不会因为时间的流逝而褪色。

鸭绿江断桥的故事,不仅是一部历史,更是一面镜子,映照出中朝关系的过去、现在和未来。它提醒我们,在追求和平与发展的道路上,需要智慧、耐心和勇气。无论未来如何,鸭绿江上的这两座桥,都将继续见证中朝关系的演变,书写新的历史篇章。