东晋道家学者,医药学家葛洪的医药思想探微!

发布时间:2024-09-16

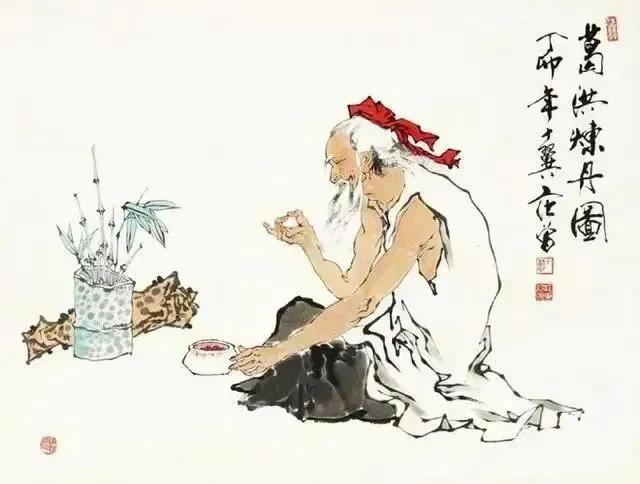

葛洪,字稚川,号抱朴子,东晋时期的道家学者、炼丹家和医药学家,来自丹阳句容(现今江苏句容)。

葛洪一生“博闻深洽,江左绝伦,著述篇章,富于班马”。

主要著作包括《抱朴子》、《肘后备急方》和《神仙传》等。

作为一名“兼修医术”的道家代表,葛洪的医药思想深远且广博。

本文将通过对《抱朴子.内篇》和《肘后备急方》的分析,探讨其医药思想及对后世的影响。

一、“气”的理论

精气神是构成生命的三个基本要素,其中“气”是最根本的。

葛洪十分重视“气”理论。

《内篇.至理》指出:“夫人在气中,气在人中,自天地至于万物,无不须气以生也”。

道家认为,气是宇宙万物的本源,所有事物皆始于气。

根据气的性质,我们可以将其分为阴气与阳气,阳气清轻向上升至天,阴气则浑重下沉至地,阴阳二气的结合形成万物。

葛洪提到:“夫人生先受精神于天地,后禀气血于父母”。

由此可见,人的生命首先受到天地精神的影响,随后在阴阳交合后继承父母的气血(气属阳、血属阴)。

因此,人的存在是天地精神、父母气血的综合产物。

万物皆是“负阴抱阳”,处于气的环境中,同时人体内存有气,维护着生命活动的进行。

正因为如此,“气”的问题成为所有生命活动的基础,而调气健身则成为首要任务。

葛洪在明确“气”的重要性后提出了“行气”概念。

道经云:“善行气者,内以养身,外以却恶”。

葛洪认为,通过调节气机,可以增强身体健康,身心宁泰,从而延长寿命。

疾病的根本原因在于人体气机的紊乱,导致脏腑功能失调。

因此,一个“阴平阳秘”的人,才是健康的标志。

身心过度劳累,不仅使得外邪侵入,同时也容易引起内在七情病变,即“外感六淫,内伤七情”。

为了保持身心健康,一方面需要强健的身体抵御外邪,另一方面需要愉悦淡然的心境以控制情绪,避免情志过激。

因此,只有真正做到“正气内存”,方能使一切疾病远离,最终实现延年益寿的目标。

二、药物学

作为道家学者,葛洪在总结晋以前的神仙理论时,也归纳了仙药的炼制方法,涵盖了外丹与服食。

外丹实为将矿物质置于丹鼎中通过化学反应生成的丹药;服食则是指通过食用草药以求长生,主要内容仍围绕药物对病证的治疗展开。

根据《内篇.至理》的记载:“理中四顺,可以救霍乱,款冬、紫苑,可以治咳逆……当归、芍药之止绞痛,秦胶,独活之除八风,菖蒲、干姜之止痹湿,菟丝、苁蓉之补虚乏,甘遂、葶苈之逐痰癖,括楼、黄连之愈消渴,荠苨、甘草之解百毒,芦如、益热之护众创,麻黄、大青之主伤寒”。

葛洪将常见且易于获取的药物与病症逐一对应,方便记忆与诊断。

同时,在《内篇.仙药》中,他详细记载了黄精、五芝、天门冬、雄黄等多种药用植物的形态特征、习性产地、入药部分和治疗作用。

葛洪撰写医书实为对社会现状的关切。

他提到:“余所撰百卷,名曰玉函方,皆分别病名,以类相续,不相杂错,其九十三卷,皆单行径易,约而易验,篱陌之间,顾眄皆药,众急之病,无不必备,家有此方,可不用医。”在当时偏远村庄,疾病的爆发往往因条件限制而得不到及时治疗,导致死亡率上升。

因此,葛洪对以往医书进行了筛选,按照药物种类分类,仅留下简单有效、方便易取的草药,以供百姓参考。

这种为病人着想的“仁心”值得赞扬。

尤其是在《肘后方》中,对于疟疾的种类、症状和治疗的描述影响深远。

据《肘后方》卷三的“治寒热诸虐方”,葛洪将疟疾分为温虐、瘴虐和劳虐,共计方剂三十余首,其中以“青蒿方”为著。“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。”

中医认为,青蒿性寒,味苦微辛,具有清热退蒸、清暑截疟、除湿杀虫的功效,主治阴虚潮热、头目眩晕、外感暑湿、疟疾黄疸、皮肤瘙痒等症。

著名药学家屠呦呦教授根据《肘后方》的记载,从青蒿中成功提取出抗疟有效成分——青蒿素(Artemisinin)和双氢青蒿素(Dihydroartemisinin)。

她凭借这种高效、速效、低毒的新型抗疟药,于2011年获得美国“拉斯克医学奖”(Lasker Medical Research Awards)。

葛洪通过对药物的“分类归整”和“药证相应”,不仅为疾患的治疗提供了切实可行的方法,也在一定程度上缓解了因为各种原因导致的医疗问题。

他的工作对陶弘景的《本草经集注》中“法象理论”启迪良多,也为后世药物学上的重大突破提供了理论基础。

三、疾病观

《肘后备急方》作为一本手册性质的医著,汇集了晋朝以来医疗发展的许多成果,不仅详细论述了常见疾病的症状和治疗方法,还全面体现了葛洪的疾病观。

1、疾病认识

葛洪对疾病的认识,体现在对急性传染病病症特点和临床表现的详细描述;同时为正确识别和诊断疾病,创造了若干新的检测方法。

《肘后方》记载:“比岁有病时行,仍发疮,头面及身,须臾周匝,状如火疮,皆戴白浆,随决随生,不即治,剧者多死。

治得差后,疮瘢紫黑,弥岁方减……以建武中于南阳击虏所得,仍呼为虏疮。”此处清楚描述了“虏疮”的命名、性状及临床表现。

虏疮发病迅速,面积广泛,若不及时治疗便会导致死亡,愈后疮瘢呈紫黑色,一年后方可消退。

现代医学发现,葛洪所说的“虏疮”,实为天花(Smallpox)。

研究表明,天花是一种传染性极强的急性出疹病,经呼吸道入体,3~5天后出现天花痘疹,常伴有败血症、骨髓炎、脑炎等严重并发症,死亡率极高。

直至18世纪末,爱德华·琴纳才研究出牛痘疫苗预防天花,从而开辟了免疫学的新领域。

葛洪对天花的观察,为后世医家在诊断和治疗方面的创新铺平了道路,并对现代免疫学的发展产生了影响。

葛洪对病原体的观察也极为细致,他指出:“山水间多有沙虱,其细略不可见,人入水浴,及以水澡浴,此虫在水中著人身,及阴天雨行草中,亦著人,便鑽入皮裹。

初得之皮上正赤,如小豆、黍米、粟粒,以手摩赤上,痛如刺,三日之后,令白节强,疼痛寒热,赤上发疮,此虫渐入至骨,则杀人……已深者,针挑取虫子,正如疥虫,著爪上映光方见行动也,若挑得,便就上灸三四壮,则虫死病除”。

葛洪则从发病机制、病理表现及治疗方法等多方面探讨沙虱病,在时间顺序上详细描绘了不同阶段的临床表现,反映出他对医学的严谨探讨与观察。

沙虱病医学上称为恙虫病(scrub typhus),由恙虫立克次体引起,主要表现为发热、皮疹及全身淋巴结肿大等症状。

20世纪中叶,美国学者立克次发现了这一病原体,并研发出疫苗以预防恙虫病,这项研究距葛洪的相关描述已过了一千五百多年。

葛洪为准确判断疾病,防止误治等问题,提出了一种新型检验方法——“尿检法”,专门针对黄疸患者的检查。

“比岁又有虏黄病,初唯觉四肢沉沉不快,须臾见眼中黄渐至面黄,及举身皆黄,急令溺白纸,纸即檗染者,此热度已入内,急治之。”文中主要描述“虏黄”(黄疸)的症状特点,黄疸从巩膜可延伸至全身,值得注意的是,“急令溺白纸,纸即(黄)檗染者”一句中,葛洪指出可通过将患者尿液浸入白纸,白纸会迅速变黄。

此检测方法即古老的“尿常规”检查,虽然在当时无法对尿液成分进行精细分析,但通过判断尿液的颜色,可某种程度上识别黄疸的症状。

2、疾病治疗

《肘后方》作为魏晋时期医著的代表,治疗思想相当周全。

首先,葛洪为每种病症准备数种或数十种对应的方剂。

如治胸痹痛方,方剂有六首;治大腹水方,方剂十七首;治咳嗽方,二十首;治心痛方,三十一首。

其次,葛洪也重视“同病异证”,在编著时尤为注意。

例如,治发癫狂病的方剂中,分为八方治疗癫疾,二方治卒发狂,二方治卒狂言鬼语;治耳聋的方剂中,分别包括治耳卒聋、耳痛有汁出、耳中有脓血、耳鸣等,甚至在治疗寒热诸虐中,将疟疾分为温虐、瘴虐与劳虐,设计了三十余首方剂,其中“青蒿方”尤为著名。

葛洪使用青蒿浸水绞汁服用,其疗效在医学中得到证实,同时“青蒿方”推动了药学的重大突破,促进现代药学的发展。

20世纪中期,免疫学从微生物学中独立出来,发展迅速。

《肘后方》作为魏晋医学的重要史料,不仅详细介绍了天花、结核病、痢疾、沙虱病等疾病,甚至对狂犬病的治疗也提出了创造性方案——“治狂犬咬人方……又方,仍杀所咬犬,取脑傅之,后不复发。”

葛洪的发现对后来的法国学者巴斯德亦有启发。

1882年,巴斯德成功从狂犬脑组织中培育出狂犬病毒,并研制出“减毒活疫苗”,即狂犬病疫苗。

葛洪与巴斯德都运用狂犬脑来治疗狂犬病,尽管两人处于不同的时代,葛洪的“以脑治病”思想却比巴斯德早了千五百多年。

在中国医学史上,葛洪的细致与创新在疾病研究中极为重要,对现代免疫学有着深远的影响。

葛洪的疾病观在认识方面,对急性传染病进行了详细记录,同时提出以“尿检法”为代表的新型检测手段,赋予正确的疾病识别与精准治疗以技术支持。

在疾病治疗方面,他有效运用草木药的特性、配伍与方剂选择,为患者提供诊治方案,如此“仁心”、“仁术”兼具。

其创新性治疗方案解决了许多疑难杂症,并为后世的传染病学、免疫学与内科学等领域提供了宝贵经验。

四、养生论

道家注重生存与生命,对生命给予极大的重视,表现为养生的极大热忱。

养生不仅是中医的核心组成,也是道教的重要内容。

葛洪作为一位“行医修道”的典范,在养生方面的思考亦颇具独特。

葛洪的养生理论可从生活方式和修行方法两个方面进行分析。

根据《内篇.极言》所述:“是以养生之方,唾不及远,行不疾步,耳不极听,目不久视,坐不至久,卧不至疲,先寒而衣,先热而解。

不欲极饥而食,食不过饱,不欲极渴而饮,饮不过多。

凡食过则结积聚,饮过则成痰癖……五味入口,不欲偏多,故酸多伤脾,苦多伤肺,辛多伤肝,咸多伤心,甘多伤肾,此五行自然之理也。

凡言伤者,亦不便觉也,谓久则寿损耳。”

对于普通大众而言,养生法则应做到以下几点:在衣着上,随气温变化及时更换衣物,适时增减衣物以应对不同温度;饮食上,切忌极饥极渴才进食解渴,饮食时不应过饱,饮水亦不可过量。

在食物口味上,我们应注意五味的选择,避免过于偏爱某一种。

中医五行学说认为:肝属木,其味为酸;心属火,味苦;脾属土,味甘;肺属金,味辛;肾属水,味咸。

五脏应遵循五行相克的规律,一旦偏离平衡,便会产生五行互伤,最终导致健康受损、命终。

在行为上,应遵循“适度”的原则,任何行为若过度,必有损伤。

葛洪说,唾及远则伤精,目久视则伤血,久坐伤肉,疲卧伤气,疾步伤筋,这些在日常生活中常被忽视,时间一长即可能“积劳成疾”。

葛洪在养生方中强调,任何过度行为可能对人体造成伤害,并提醒人们培育良好的习惯;

在修行方法上,《内篇》中有相应记载,重点集中在《微旨》、《释滞》和《杂应》三篇。

笔者这一政策以“行气”为核心,以便更深入地理解其中的奥秘,同时也为深化葛洪的“气”理论提供了支撑。

气作为宇宙万物的源泉,是葛洪医药理论的哲学基础,其运用在养生中尤为显著。“行气”也是“食气”、“服气”和“炼气”,指的为呼吸吐纳及导引等内容。“初学行气,鼻中引气而闭之,阴以心数至一百二十,乃以口吐之,及引之,皆不欲自耳闻其气出入之声,常令入多出少,以鸿毛著鼻口之上,吐气而鸿毛不动为候。”

此为行气之法,先吸气闭住鼻,内心默数,意志引导气体在体内流淌,再从口中缓慢吐出,要求吸气多而吐气少,细腻无声。

葛洪认为,行气的作用远大,可以治百病、避瘟疫、抵御蛇虫、止血、辟饥渴、延年益寿等。

在《内篇.至理》中指出:“今导引行气,还精补脑……若能兼行气者,其益甚速,若不能得药,但行气而尽其理者,亦得数百岁。

善行气者,内以养身,外以却恶。” 道家认为,自然乃是大宇宙,而人身即为小宇宙,通过修练可使天人与自然沟通,行气实际上是在促使自然气与人体气的交流,最终达到通过气养心、气养形、延年益寿,从而实现成仙的目标。

葛洪的养生理论为大众提供了一些实用的养生原则,强调身心的健康和良好的生活习惯也能助长身心健康,预防疾病。

而修行方法则主要针对修行者适用,正确的修行不仅能增强体质,抵御疾病,还能延寿。

《抱朴子.内篇》可被视为道家养生学的真正形成标志。

葛洪作为道家代表,他的医药思想深远广博,体现在中医理论构建、草木药学创新、疾病治疗探索及养生理论总结等多个方面。

同时展现了“治未病”的预防观及“济世为怀”的行医理念,对后世在传染病学、药学和免疫学等领域的创新与突破也产生了重大推动作用。