一个是告别童年,一个是永远的少年——中西方成人礼为啥截然不同

发布时间:2024-08-29

在中国,成人礼意味着告别童年,肩负起社会责任;而在西方,成人礼更像是永远的少年,强调个人成长和探索。这种截然不同的文化现象,折射出中西方在价值观、社会结构和历史传统上的深刻差异。

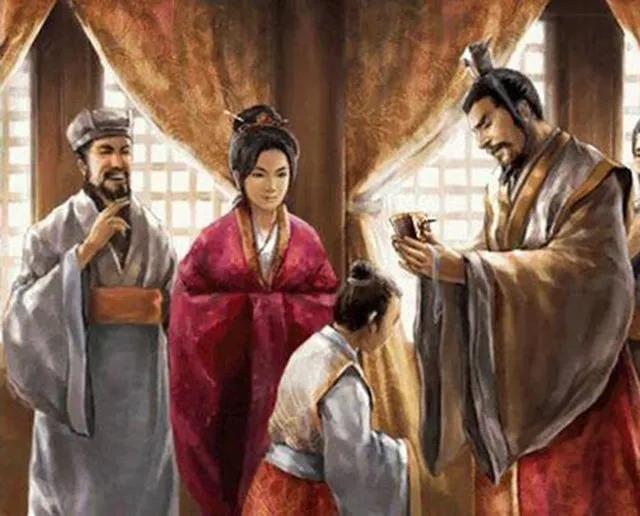

中国古代成人礼仪式繁复强调社会责任

中国古代的成人礼,尤其是男子的冠礼,是一个极其庄重而复杂的仪式。《礼记·冠义》中详细描述了整个过程:“凡人之所以为人者,礼义也”。从“容体正、颜色齐、辞令顺”,到“正君臣、亲父子、和长幼”,冠礼不仅标志着个人身份的转变,更承载着整个社会秩序的维系。

相比之下,女子的笄礼虽然相对简单,但也同样重要。《左传》中记载:“婚姻冠笄,所以别男女也。”笄礼不仅意味着女子成年,更是其进入婚姻市场的标志。

这种复杂的成人礼仪式,反映了中国古代社会对个人责任的高度重视。正如《礼记》所言:“道德仁义,非礼不成。”成人礼不仅是个人成长的里程碑,更是整个社会秩序得以维系的重要环节。

西方成人礼注重个人成长与探索

与中国的成人礼不同,西方的成人礼更注重个人的成长和探索。以英国的成人礼舞会为例,虽然最初只允许18岁的少女参加,但其本质更像是一种社交和联谊活动,而非严格意义上的成人仪式。

更典型的西方成人礼,如《傻瓜》等文学作品中所描绘的,往往包括离家出走、独立生活、接受磨难和回归等阶段。这种成人礼更像是一个漫长的个人成长过程,而非一个仪式性的节点。

这种差异反映了西方文化中对个人独立性和探索精神的重视。西方社会更强调个人在集体中的作用,鼓励年轻人通过实践来探索自我、实现自我。

现代成人礼形式简化但意义犹存

随着社会的发展,中西方的成人礼都在发生着变化。在中国,传统的冠礼和笄礼已经基本消失,取而代之的是学校教育中的毕业典礼等形式。而在西方,虽然传统的成人礼舞会等形式也在衰落,但诸如“甜蜜十六岁”等新的成人仪式仍在不断涌现。

这种变化反映了现代社会对成人礼的新理解。正如《中华人民共和国民法典》所规定:“18周岁以上的自然人为成年人,可以独立实施民事法律行为。”现代成人礼更多地强调法律意义上的成年,以及随之而来的权利和责任。

成人礼本质在于责任与成长

尽管形式各异,中西方的成人礼都体现了对个人成长和责任的重视。无论是中国的“冠而字”,还是西方的“永远的少年”,成人礼的本质都是促使年轻人意识到自己的社会角色,承担起相应的责任。

在全球化的今天,我们或许应该重新审视成人礼的意义。它不应该仅仅是一个仪式,更应该是一种精神的传承。无论是在东方还是西方,年轻人都需要在成长的过程中学会承担责任,同时保持探索和创新的精神。这或许才是成人礼真正的普世价值所在。