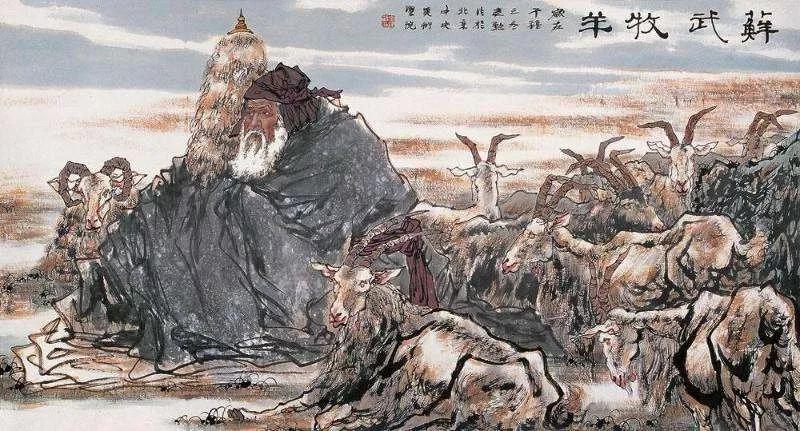

苏武牧羊的历史真相

发布时间:2024-09-16

苏武牧羊的故事在中国历史上广为流传,成为忠贞不渝的象征。然而,这个故事究竟有多少历史真实性?又经历了怎样的文学加工?让我们一起揭开这个千年传说的面纱。

苏武牧羊的故事发生在西汉时期。公元前100年,汉武帝派苏武出使匈奴,以示友好。不料,匈奴内部发生内乱,苏武一行被卷入其中,遭到扣押。匈奴单于试图劝降苏武,但苏武宁死不屈。最终,单于将苏武流放到北海(今贝加尔湖)牧羊,扬言“公羊生乳”才能放他回去。

这个故事的核心情节基本符合历史事实。《汉书·苏武传》记载:“武既至海上,廪食不至,掘野鼠去草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。”这段描述生动地展现了苏武在北海艰苦卓绝的生活。

然而,历史记载中也存在一些夸张和加工的成分。例如,“公羊生乳”的说法就带有明显的文学色彩。事实上,苏武被流放到北海后,匈奴单于的弟弟于靬王曾对他表示赞赏,并给予衣食。苏武还学会了织网打鱼、用弓弩打猎,生活条件逐渐改善。

苏武牧羊的故事之所以能够流传千古,不仅仅因为它的真实性,更在于其深厚的文化内涵。这个故事体现了中华民族坚韧不拔、忠贞不渝的精神品质。苏武手持汉节,在异国他乡坚守十九年,成为后世效仿的楷模。

从文学角度来看,苏武牧羊的故事具有很高的艺术价值。它不仅是一个历史事件的记录,更是一首关于忠诚与坚韧的史诗。故事中融入了自然环境的描写、人物心理的刻画,以及丰富的象征意义,如“公羊生乳”就象征着不可能完成的任务。

在现代社会,我们如何解读苏武精神?它不再仅仅是忠君爱国的狭隘概念,而是升华成为一种面对困难不屈不挠、坚守信念的精神力量。苏武的故事告诉我们,即使在最艰难的处境中,也要保持尊严和信念,这正是人类精神的伟大之处。

苏武牧羊的故事,既是历史的真实写照,又是文学的艺术加工。它不仅记录了一个民族英雄的传奇经历,更塑造了一个民族的精神图腾。在今天,我们重温这个故事,不仅是对历史的回顾,更是对民族精神的传承和弘扬。