佛光寺大殿:是中日历史建筑学术之争,更是传统建筑之美的缩影

发布时间:2024-09-16

五台山佛光寺东大殿,这座始建于晚唐的木构建筑,不仅是中国现存规模最大、结构最复杂的唐代建筑,更是中日建筑文化交流的重要见证。它的发现,不仅推翻了日本学者“中国没有唐代建筑”的论断,也为中国建筑史研究提供了宝贵的实物资料。

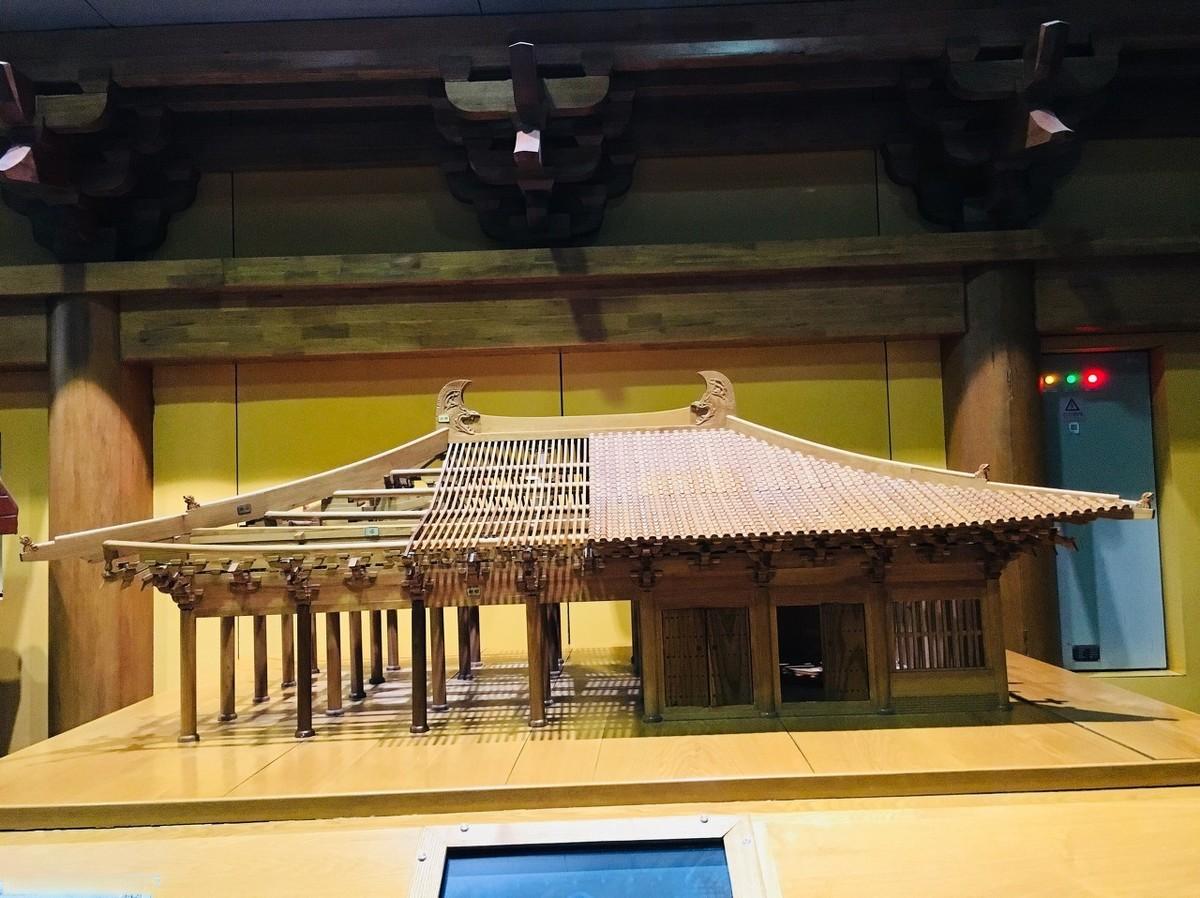

佛光寺东大殿的建筑特点充分体现了唐代木构建筑的高超技艺。大殿面阔七间,进深四间,单檐庑殿顶,通面宽34米,总进深约18米。由22根檐柱和14根内柱围合而成的“金厢斗底槽”结构,展现了唐代建筑的雄浑气势。大殿的斗拱采用七铺作双杪双下昂偷心造,材厚210毫米,以材厚的1/10作为大木的基本模数单位,体现了唐代建筑的精确计算和精湛工艺。

在中日建筑文化交流中,佛光寺东大殿的地位尤为突出。日本学者关野贞曾提出中国本土不存在唐代建筑,唐代木构仅日本独有。这一论断深深刺痛了中国建筑学者的心。1937年,梁思成、林徽因等学者在敦煌壁画的指引下,发现了佛光寺东大殿,推翻了日本学者的论断。这一发现不仅证明了中国本土存在唐代建筑,也为中国建筑史研究提供了实物证据。

佛光寺东大殿的发现对中国建筑史研究具有重要意义。在此之前,日本学者认为研究唐代建筑只能到日本。佛光寺东大殿的发现,不仅证明了中国本土存在唐代建筑,也为研究唐代建筑提供了宝贵的实物资料。梁思成先生称其为“第一国宝”,足见其在中国建筑史上的重要地位。

近年来,对佛光寺东大殿的保护和研究工作不断深入。清华大学建筑学院的学者们利用高精度全站仪、三维激光扫描设备等现代技术,对东大殿进行了全面的精细化勘察。研究发现,东大殿的木结构并非岿然不动,在温湿度等环境变化影响下,每个结构构件都会产生微小的位移变化。这一发现为我们理解古代木结构建筑的特性提供了新的视角。

佛光寺东大殿不仅是中日建筑文化交流的见证,更是中国传统建筑之美的缩影。它不仅展示了唐代建筑的高超技艺,也反映了中国古代建筑与自然环境的和谐共处。在现代建筑保护和研究中,佛光寺东大殿为我们提供了宝贵的经验和启示,它将继续在中日乃至世界建筑文化交流中发挥重要作用。