一仗集中60多挺机枪!年纪轻轻的“娃娃军”,为何装备这么好?

发布时间:2024-09-18

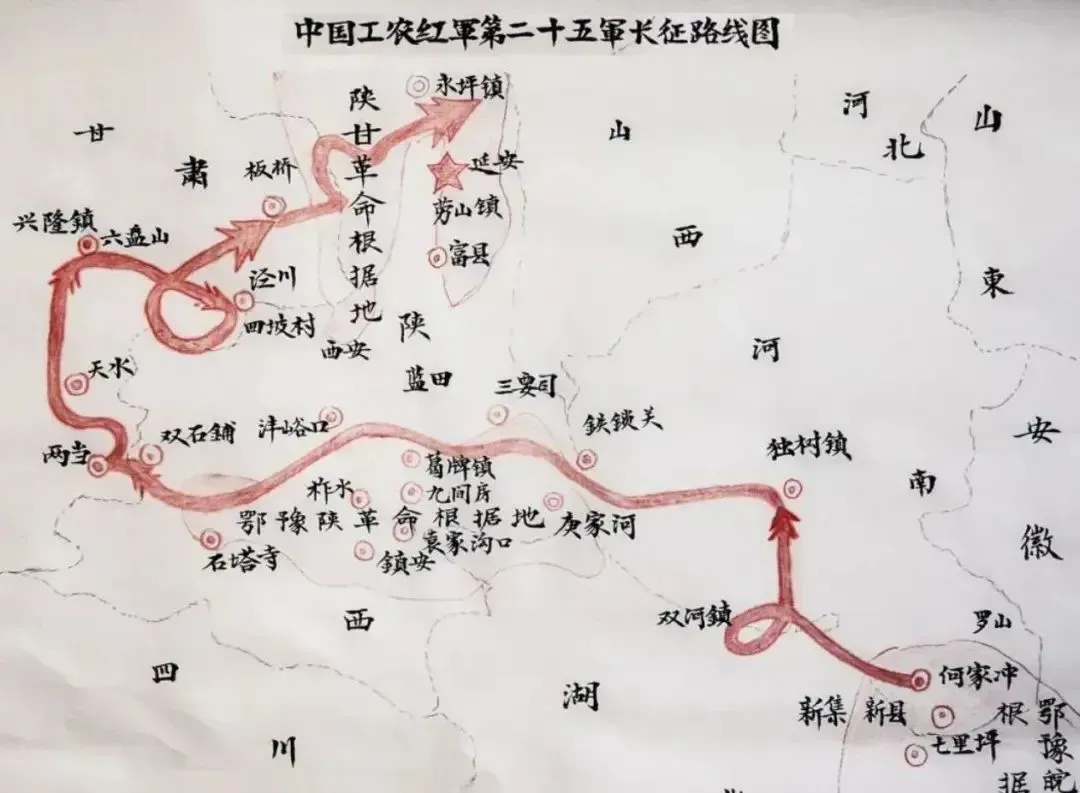

红军长征期间,除了红一、红二和红四方面军,还有一支独立的部队,那就是红25军。

红25军于1934年11月开启长征,直到1935年9月与陕北红军汇合,随后与陕北红军编制为红15军团。

当红一方面军抵达陕北后,红15军团也融入其中,成为与红1军团并列的两大主力。

在后续的战斗中,红25军发展而来的部队无一不是我军的精锐部队,且从这里走出的开国将领更是高达97人。

回顾红25军的长征历程,确实是非常传奇,创造了我军长征期间的诸多奇迹。

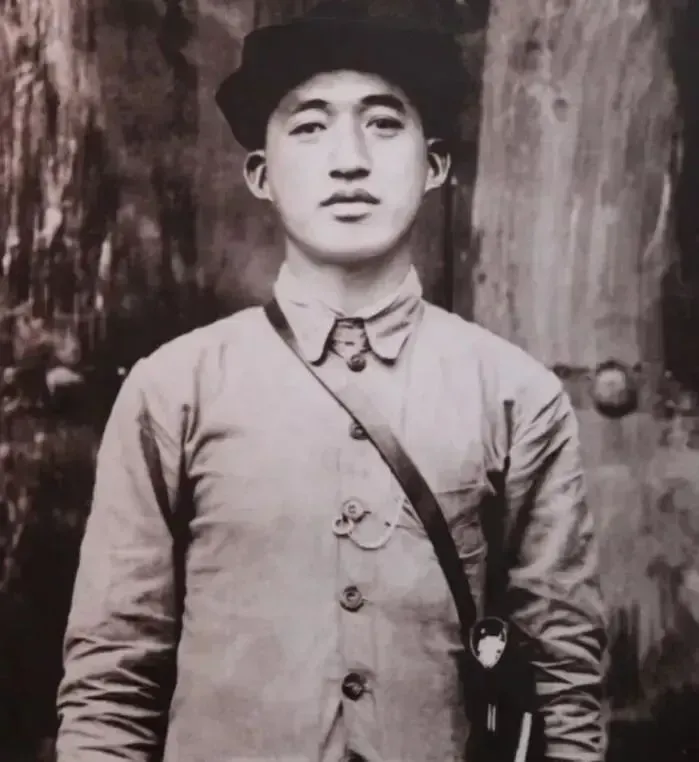

以年龄为例,红25军中的干部与战士普遍年轻,该军长征时军长程子华仅29岁,政委吴焕先27岁,副军长徐海东34岁。

而在团营干部中,大多是二十出头,连排干部不到20岁,甚至许多战士仅十五六岁,整体平均年龄不足17岁,因此被誉为“娃娃军”。

在当时的军事环境中,红军干部和战士年轻化明显,而红25军则是其中年纪最小的一支。

造成这种情况的原因,首先是因为严酷的战斗环境导致了大量伤亡;其次,红25军本是红四方面军的留守部队,随主力西进的多为壮年士兵,留下的多为烈士遗孤及家属,整体上使得红25军更加年轻。

红25军最初成立于1931年10月,是红四方面军(两大主力军之一)。

1932年,红四方面军主力西进时不再保留军番号,并带走了红10师、11师、12师和73师,留下来的则是红25军的75师及红27师与地方红军。

由于当时这部分部队相对零散,面临敌军威胁,作战不利,因此在1932年11月底的时候,重建为新的红25军,全军兵力约7000余人。

1933年3月,红25军在郭家河重创敌方的马家军第35师,缴获山炮、迫击炮、机枪及大量枪支和弹药,借此完成了自身装备的补充。

在郭家河战役之后,红25军连战连捷,主力扩展至12000余人。

可惜,受错误战略的影响,红25军随后也遭遇了一系列挫折,减员尤为严重。

到1934年4月整编时,主力仅剩下3000余人。

此时敌军在鄂豫皖地区集结了16个师及4个独立旅,总计80多个团,东北军为主力,包含9个师。

东北军部队武器装备齐全,但在山地战中表现不佳,士气普遍低落。

红25军吸取了之前的经验与教训,尽管兵力不足,其他方面的建设却有所增强。

比如在军事技能方面,红25军总结出“八会”:

一会打仗;打仗要打胜,没把握就不打;

二会进攻;动作要迅速、突然、勇猛,让敌人措手不及;

三会防守;以少数兵力诱敌,主力则实施反击;

四会转移;遇到敌人合围时迅速转移,找出敌人的空子;

五会突围;关键时刻分析敌军薄弱环节进行突围;

六会隐蔽;善于隐蔽自己,保持军队的生存;

七会行军;善于夜行和远程机动;

八会侦察;手枪团作为侦察先锋,寻找敌人情报。

以上“八会”只是红25军成长中的一部分。

1934年4月,红25军在高山寨战胜东北军,缴获多挺机枪。

1934年7月,红25军在长岭岗打垮了东北军的两个团,缴获60多挺机枪以及800多支长短枪,取得了对东北军的重大胜利。

东北军的一个显著特点就是装备良好,这支部队在一战中缴获的机枪数量也让人印象深刻,而更巧的是,这个东北军115师后被蒋介石取消了番号,而红军主力转为八路军时这个番号也再次被使用。

值得一提的是,原红25军的部队最终编入115师的344旅,战士们根本无法预见未来的这种联系。

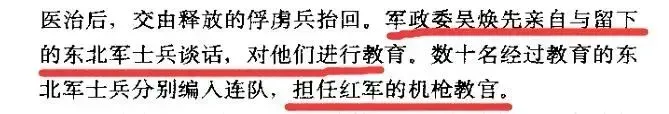

参加红军的原东北军官兵也未曾想到,自己会成为115师的战士。

很多新战士担任机枪教官,因战利品极为丰富,许多主力连的机枪配置甚至达到了9挺。

因为红25军在此时采用灵活战术,国军为此组建了5个追剿队以及6个师进行封锁。

1934年11月,红25军全歼了东北军109师的工兵营,随后又将阻击的东北军107师两个团击溃。

两天一夜时间里,接连突破四道封锁线。

很快,东北军调动4个团、另外6个团来追击,红25军在压力下成功反击,击毙伤俘4000多人,展现出强大的战斗能力。

尽管红25军表现出色,但在敌众我寡的情况下,原地作战愈发艰难。

在1934年11月花山寨会议后,决定实施战略转移,留守部队则重新编入红28军,后来在全面抗战爆发时编入新四军第4支队。

为增强机动性,红25军取消了师级体制,直接下辖手枪团、223团、224团、225团,全军总兵力2980余人,程子华任军长,吴焕先为政委,徐海东为副军长。

完成转移后,红25军即引起敌军的警觉,敌军迅速部署重兵进行追击。

红25军在独树镇遭遇重重危机,敌40军115旅及骑兵团已提前埋伏,224团在恶劣天气中未能侦查敌情。

枪声骤起,寒流将战士们的手冻僵,难以开枪,部队处于被动状态。

若敌军继续攻击,后果不堪设想。

在关键时刻,政委吴焕先奋力从后方带领大刀冲入前线,坚定不移地呼喊不准撤退!他的威信极高,鼓舞了全军士气。

随后,副军长徐海东率领后卫223团也参与战斗,终于稳住了战局。

在激烈的战斗中,红25军一道集中60多挺轻机枪组成突击队,军首长率领开路,成功突围,进入伏牛山区。

红25军由于经常缴获敌军武器,装备水准也极高,能够在战斗中部署如此数量的机枪,实在不容小觑。

刘华清将军在回忆红25军与陕北红军会师时提到:

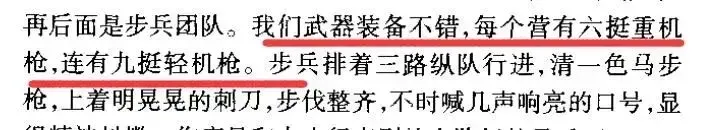

“手枪团都是青黑色着装,腰里扎着皮带,背着盒子枪和几颗手榴弹,斜插大刀,队伍排成四路纵队,气势威风……我们武器装备尚可,每个营有六挺重机枪,连上也有九挺轻机枪,步伐一致,口号响亮,显得十分精神焕发。”

在长征中,红25军不仅以年轻和良好的装备为特点,而且兵力不降反增,至陕北时全军增加至3400余人,这还不算途中留下的部队。

永坪会师后,红25军与陕北红军合并为红15军团,接连获得劳山、榆林桥战役的胜利。

后来又编入红一方面军,全面抗战开始后再编为八路军115师344旅,自此以后,成为我军的主要战斗力量,立下了赫赫战功。