这个季节,爱吃它的人有福了!

发布时间:2024-09-19

5月初,进入立夏,全国大部分地区已脱离春寒,迎来了温暖的初夏。

院子里的瓜棚已被碧绿的藤叶覆盖,随南风轻轻摇曳。

从初夏到暮秋,各种瓜类接连亮相,或酥脆清新,或细腻醇厚。

关于吃瓜的趣事,现在就可以开始讲了,今天不妨从初夏的黄瓜说起!

不喜欢吃黄瓜的也别急着退场!这里有绝妙的做法等着你!

这绿瓜为何称作“黄瓜”?

黄瓜源自喜马拉雅山脉南麓,最早是在西汉时期,由张骞引入中国,当时它被称作“胡瓜”。

到了东晋十六国时期,北方一些统治者对于“胡”字敏感,黄瓜在外来物种改名浪潮中获得了如今的名字——因其果实完全成熟时外皮呈金黄色。

然而,日常吃的黄瓜其实是未成熟、呈青绿色的嫩果,因此有人称它为“青瓜”。

老黄瓜也有他的魅力,未必没人爱!真正的“黄”瓜还是能出现在餐桌上,特别适合慢炖。

湖北和江西地区,老黄瓜经常与泥鳅或鳝鱼同炖,煮后瓜肉变得柔软,入口化开,带微酸的回味刚好中和了鱼的土腥味,突出鲜香。

浙江台州的名菜“老黄瓜烧虾”同样出色,软嫩的老黄瓜吸附了虾肉和虾籽的鲜汁,吃完后总是最抢手的那道菜。

中国人绝不放过每一口美味的机会。

黄瓜进入采摘季时,大量丰富的货源从初夏供应到秋季。

脆嫩的瓜肉在齿间咬下,如同咀嚼冰块,是夏日少有的清凉食材。“黄”、“王”二字音相近,元明时代之后,北方有人开始用“王瓜”来称呼黄瓜,有人认为,这也体现了黄瓜在众多瓜类中的地位最高。

一年三十盘黄瓜的春秋?

在自然状态下,黄瓜的果期从夏到秋期间。

由于结实率极高,它在这段时间内几乎是最便宜的蔬菜,如今得益于温室大棚的技术,黄瓜一年四季都能买到,价格变化不大。

然而,百多年前,冬天的新鲜黄瓜价格却和人参一样珍贵。

高档食材的搭配是最常见的朴素辅菜。

在清末,流传着一个有趣的笑话:南方的一位举人冬天赴京,在一家饭店就餐,给随从留在大厅自己用餐。

结账时,举人看到随从的账单竟高达四千多文,惊愕不已。

随从急忙解释:“小的可没敢乱花,只点了几盘黄瓜!”举人倒吸一口凉气:“你知道北京大冬天的黄瓜是什么价位吗!”那时的北京,丰台的蔬菜农用火炉加温,在室内培育反季节黄瓜,成本极高,售价自然不菲——曾有三盘黄瓜卖六两银子的记录,而当时六品文官的年薪仅六十两。

因此,冬季的反季节黄瓜成了达官贵人宴请时炫耀的珍品。

我认为那盘绿的就是黄瓜蘸酱。

黄瓜,到底是蔬菜还是水果?

虽然黄瓜通常被归在蔬菜摊前,但它的幡然定位却仿佛行走在蔬菜和水果之间。

一方面,它的果实含水量高达90%,同时又散发着独特的香气,很适合生吃。

另一方面,黄瓜的香气源于其瓜肉中的游离酸,受热时容易分解。

因而,黄瓜最常见的吃法,除了生吃,还有凉拌,以保留其本味。

早年间,北方的甜瓜不当季时,还有食客将黄瓜去皮切块,加糖,和梨片混合食用,当作水果盘来吃。

这可不是黑暗料理,黄瓜和雪梨汁真是尝不出的美味!

北方的凉菜中,“拍黄瓜”无疑是首屈一指:新鲜的黄瓜切段后,肆意地拍打几下,随后加蒜泥、盐、香油、醋简单拌匀,就可端上桌。

块状不规则的黄瓜表面,让调料充分渗透,吃起来的感觉就是极致的脆爽。

在山东,拍黄瓜常与猪头肉或撕碎的冷油条拌在一起,口感对比丰富;而在老北京菜中,拍黄瓜则常与烧鸡肉搭配,因为黄瓜被称为“王瓜”,这道凉菜的名字因此叫做“霸王别姬”。

简单的拍黄瓜,极致的清新。

“蓑衣黄瓜”更考验刀工,需在黄瓜外皮上均匀地划出刀口,但不能切断,最终成品像是一条纸拉花,让调料能够顺着刀口渗入。

这是厨师考试的必考科目。

在各种夏日清凉主食中,爽口的黄瓜丝始终是重要的配菜。

东北地区常用绿豆淀粉做的“大拉皮”,与黄瓜丝凉拌在一起,酸辣的调味也无法掩盖黄瓜的清香。

北京人夏天喜爱的“过水面”和“炸酱面”,朝鲜族酸甜口味的冰碴冷面,以及西北地区浇油泼辣子的凉皮,均需用鲜嫩的黄瓜丝来调和口感。

无论冬夏,皆宜的冷面!

糯叽叽配脆生生的东北大拉皮。

黄瓜生吃,几乎是全世界的共识。

其实,在全球范围内,几乎都有“黄瓜适合生吃和凉拌”的共识。

波兰有道乡村沙拉,用生黄瓜、酸奶、盐、胡椒拌成,由于成本低,它的名字“Mizeria”在波兰语中还有“贫穷”的意思。

这道咸口菜,酸奶的作用类似于中餐拍黄瓜里的醋。

而在俄罗斯的夏季,切碎的黄瓜、小萝卜、香肠、莳萝、酸奶油混合在一起,倒入用面包酿制的“格瓦斯”饮料,冷藏后,便成了一碗清凉的解暑汤。

这可是解暑神汤哦。

黄瓜富含水分,但它不易保存,尤其是切开后,在高温环境中容易滋生细菌。

在17世纪的英国,甚至有人因为吃了变质的黄瓜而丧命,导致那时黄瓜一度被称为“cowcumber”,意为只适合喂奶牛。

然而,随着食品卫生水平的提高,黄瓜在英国再次翻转。

自19世纪以来,清淡的黄瓜三明治成为贵族下午茶的重要点心。

被维多利亚女王所推崇的英式下午茶。

在日本,紫菜、米饭和黄瓜卷成的细卷是基础且经典的寿司。

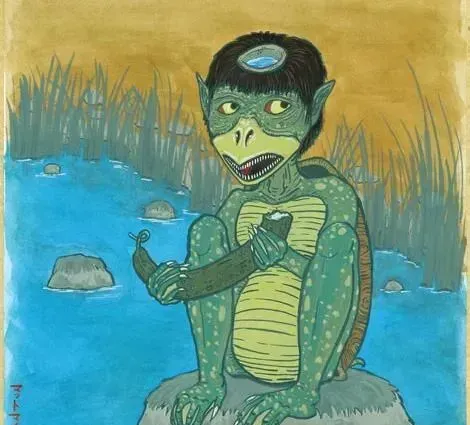

由于日本民间传说中的水怪“河童”最为钟爱黄瓜,因此这种寿司也被称作“河童卷”。

还有流传说法称,河童卷的横截面形状就像河童凹陷的头顶。

传说中的水猴子!

不过,在江户时代的日本,武士阶层是不被允许食用黄瓜的,因为黄瓜的横截面与德川家族的家徽——“三叶葵纹”惊人相似。

这真是个奇怪的忌讳……

为何有的黄瓜刺扎手,有的却光滑?

菜市场上常见的黄瓜,南北方略有不同。“北方黄瓜”通常一尺长,深绿色薄皮上满是小刺,触感颗粒明显,甚至轻微扎手;而“南方黄瓜”则相对较短胖,颜色深绿却不浓,表皮厚实,小刺稀疏且光滑。

作为北方人,我确实回忆起小时候更常吃前一种,后来市场上更频繁见到后者。

这是因为当年黄瓜有两条路径传入中国,从中亚通过丝绸之路传入的品种,主要在北方栽培,而从东南亚通过身毒古道引进的品种,主要在长江以南种植,时至今日,已分别形成了不同的栽培品种。

近年市场上还出现了一些改良的黄瓜品种,个头较短,色泽更深,表皮光滑,果肉更脆,愈加逼近水果的口感。

餐馆喜爱用它们作为“乳瓜蘸酱”:去头去尾,搭配一盘甜面酱,食客便可直接将黄瓜段蘸酱食用。

虽然“南方黄瓜”的外皮较厚,生吃时口感不如北方品种酥脆,但更耐加热。

因此南方菜中有许多热菜的做法,可谓扬长避短。

在清炒、炒肉片、鸡蛋、虾仁等做法中,都讲究一个“快”字,迅速翻炒,尽量保持瓜肉的鲜脆。

而湖南菜里的“紫苏煎黄瓜”,却是一道较为花时间的工艺菜,将黄瓜片煎至近乎透明、脆韧,再撒上紫苏叶碎末,烧至入味。

爱吃紫苏味的人更是上天眷顾。

黄瓜煮汤往往也是清汤,薄薄的黄瓜片放入沸水中,打入搅拌均匀的鸡蛋花,并稍稍滴入芝麻香油,鸡蛋花柔软如云,瓜片轻泛浮沉。

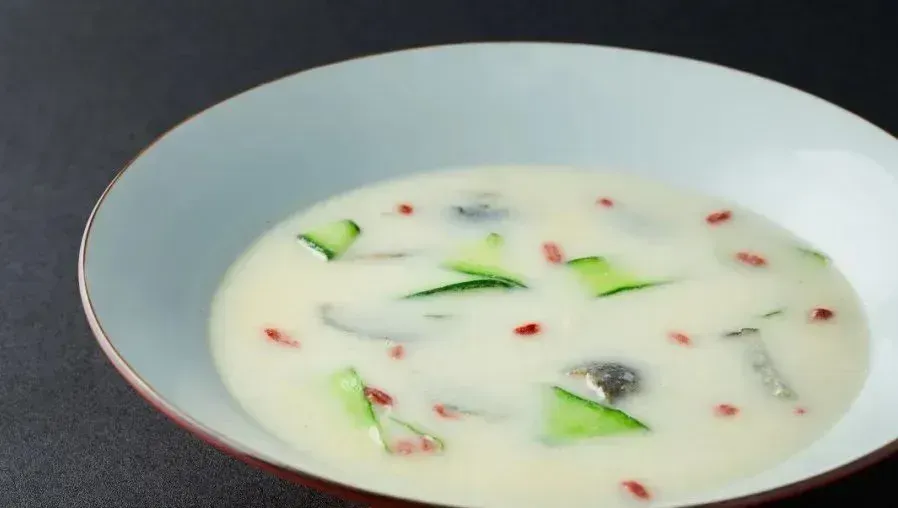

在川渝地区,流行皮蛋黄瓜汤,将剁碎的皮蛋炒过后加水煮开,再放入黄瓜片煮片刻,汤白味鲜,恰好能解腻又解辣。

川菜到底是怎么研究出这么多神奇的吃法的?

关于吃黄瓜的各种可能就说到这里,也许再高深的烹饪技巧都不及夏天爸爸制作的拍黄瓜爽口,亦无与母亲为你做的生日面上的黄瓜丝更能温暖人心,越简单的食材往往蕴含更多的滋味!