由“岐黄”说“岐”“歧”二字用词

发布时间:2024-09-16

“岐黄”一词常被用来代指中医学术,但很多人并不清楚其中的含义。事实上,“岐黄”源自两位传说中的上古人物——岐伯和黄帝。

岐伯,相传为北地(今甘肃省庆阳市)人,生活在公元前2600多年。他不仅精通医术,还擅长天文、地理等多方面知识。岐伯从小便展现出非凡的智慧,喜欢观察自然现象,后来成为黄帝的臣子和太医。《庆阳府志》和《庆阳县志》中将岐伯描述为“生而神明,精医术脉理”的神人。

黄帝,原姓公孙(一说姓姬),名轩辕,号有熊氏,是我国上古时期著名的部族首领。他被认为是中华文明的始祖,不仅发明了兵器、舟车、文字等,还对中国传统医学的发展做出了重要贡献。

岐伯和黄帝的相遇,促成了中医理论的诞生。相传黄帝在岐山小崆峒问道时遇见岐伯,两人一见如故,共同探讨医道。他们以问答的形式,讨论了人体结构、生理病理、诊断治疗等方面的内容,这些对话后来被整理成《黄帝内经》这部中医经典著作。

《黄帝内经》包括《素问》和《灵枢》两部分,全面总结了秦汉以前的医学成就,为中医学的发展奠定了理论基础。这部著作不仅涉及医学,还涵盖了哲学、天文、物候等多个领域,体现了中医“天人合一”的整体观。

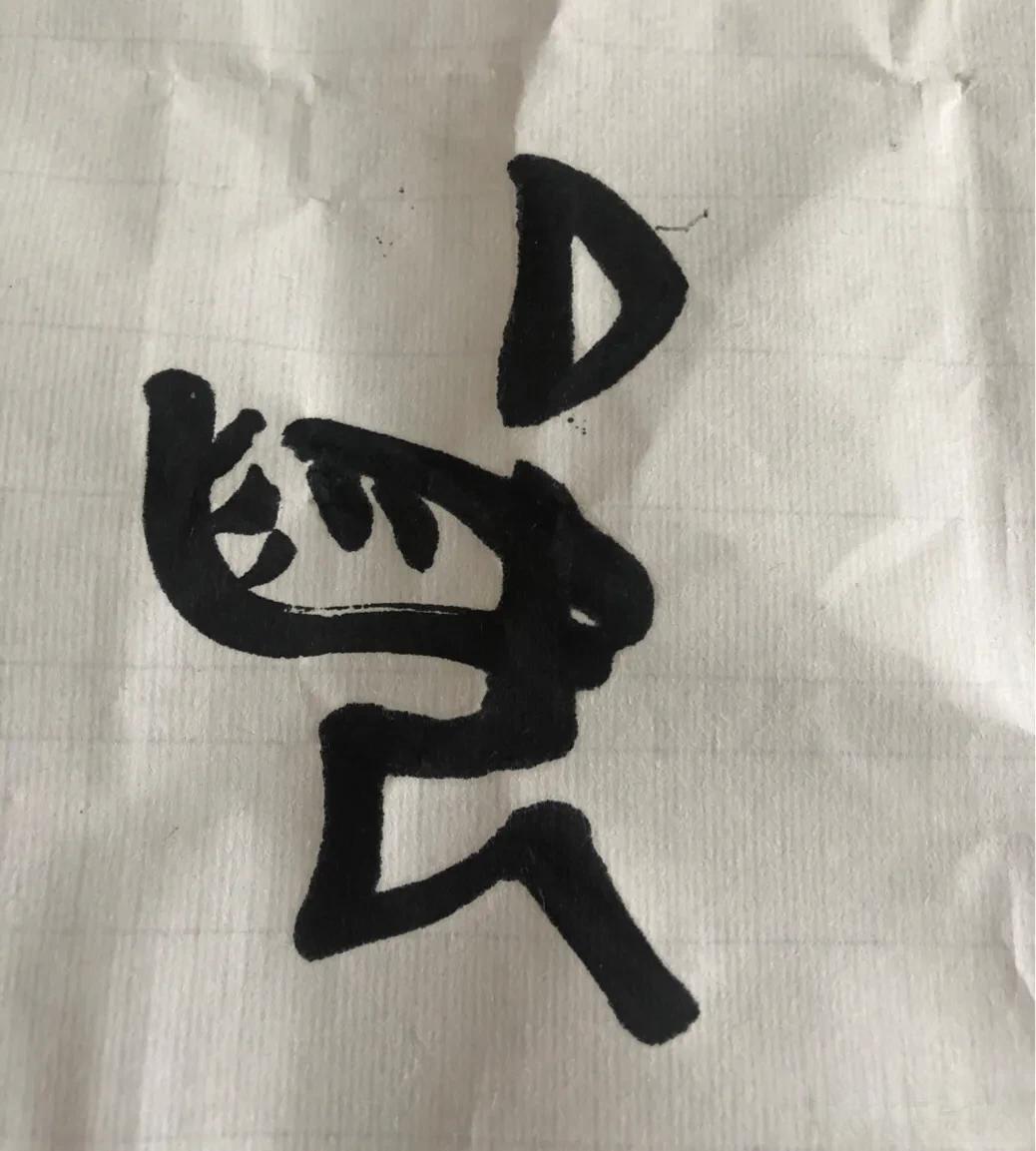

“岐黄”二字在中医文化中有着独特的含义。“岐”字形声,从山从支,本义指群山中大山周围形状相当于树木枝条那样的山地。这个字形象地描绘了岐伯的智慧如同群山中的支脉,错落有致,源远流长。“黄”则指黄帝,象征着中华文明的根基。

值得注意的是,“岐”和“歧”虽然字形相近,但含义却大不相同。“岐”字笔画数为7,部首为“山”,而“歧”字笔画数为8,部首为“止”。在意义上,“歧”常用来形容道路分叉或事物错出,如“歧路”“歧途”等。相比之下,“岐”字更多地与岐伯和中医文化联系在一起,象征着中医理论的分支和多样性。

“岐黄”一词不仅代表了中医的起源,更体现了中医文化的深厚底蕴。它象征着中医理论的博大精深,如同群山中的支脉,既有主干又有分支,错落有致而又相互关联。同时,“岐黄”也提醒我们,中医的发展需要像岐伯和黄帝那样,不断探索、交流和创新。

在当今社会,虽然西医占据了主导地位,但“岐黄”一词仍然在中医界广泛使用,体现了中医人对传统文化的尊重和传承。它不仅是中医的代名词,更是中华文明的重要组成部分,承载着中华民族的智慧和文化自信。