《混凝土结构设计规范》中常规问题扫盲

发布时间:2024-09-19

《混凝土结构设计规范》是指导我国混凝土结构设计的重要技术文件。自2002年发布以来,该规范在提高我国混凝土结构设计水平、保障工程质量和安全方面发挥了重要作用。然而,在实际应用中,仍有不少设计人员对规范的理解和应用存在误区。本文将重点探讨规范中几个关键的细节问题,以及如何正确理解和应用这些规定。

裂缝控制是混凝土结构设计的关键

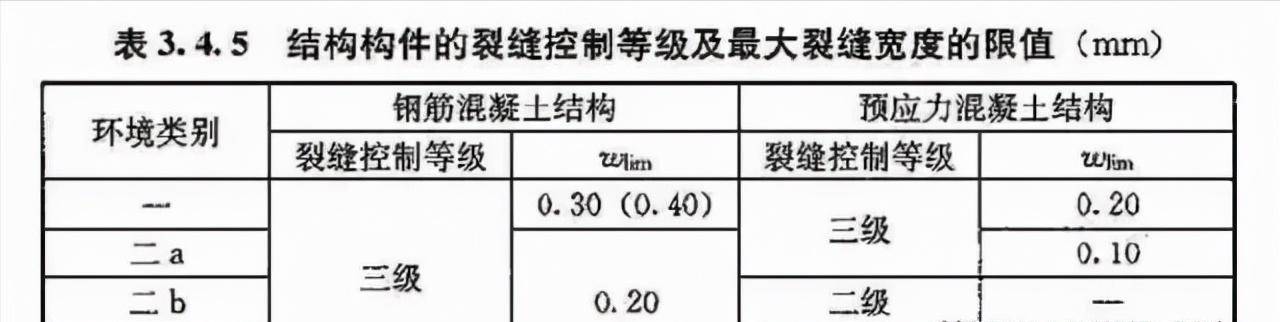

裂缝是混凝土结构中常见的问题,也是设计人员需要重点关注的方面。《混凝土结构设计规范》对裂缝控制提出了明确要求,将裂缝控制等级分为三级。其中,一级裂缝控制要求构件不允许出现裂缝,适用于对防水、防火有特殊要求的结构。二级裂缝控制允许构件出现裂缝,但裂缝宽度不应超过规定值。三级裂缝控制则允许构件出现较宽的裂缝。

在实际设计中,设计人员需要根据结构的使用要求和环境条件,合理选择裂缝控制等级。例如,对于水池等需要防水的结构,应采用一级裂缝控制;对于普通住宅楼板,通常采用二级裂缝控制即可。同时,设计人员还需要注意,裂缝控制不仅涉及混凝土材料的选择,还与钢筋的配置、截面尺寸等因素密切相关。

变形缝间距设计需考虑多种因素

变形缝是混凝土结构中用于适应温度变化和混凝土收缩的重要构造措施。《混凝土结构设计规范》规定,钢筋混凝土结构的伸缩缝最大间距为55米。然而,在实际工程中,是否需要设置变形缝,以及变形缝的间距,还需要考虑多种因素。

例如,对于超长结构,如果采取了有效的温度控制措施,如设置后浇带、采用低水化热的水泥等,可以适当增大变形缝的间距。相反,如果结构所处的环境温差较大,或者混凝土收缩较大,可能需要适当减小变形缝的间距。

值得注意的是,即使不设置变形缝,也需要通过加强配筋等措施来提高结构的抗裂性能。例如,在长向板钢筋需要双层设置,加强中部区域的梁板配筋,以抵抗温度引起的应力。

抗震设计需遵循多道防线原则

地震是混凝土结构面临的重要威胁之一。《混凝土结构设计规范》对混凝土结构的抗震设计提出了详细要求。在实际设计中,设计人员需要遵循多道抗震防线的原则,即在结构中设置多道能够承受地震作用的构件或部位。

例如,在框架结构中,不仅要考虑柱的抗震能力,还要考虑梁的抗震能力。在剪力墙结构中,不仅要考虑剪力墙的抗震能力,还要考虑连梁的抗震能力。同时,还需要注意结构的刚度和质量分布,避免出现薄弱层或薄弱部位。

此外,设计人员还需要注意节点连接的承载力和刚度,确保节点连接的承载力不低于构件的承载力。在设计中,不要盲目增加钢筋,以免造成结构的相对薄弱。

正确理解和应用规范是设计人员的必修课

《混凝土结构设计规范》虽然提供了详细的条文和规定,但在实际应用中,仍有不少设计人员存在理解偏差或应用不当的情况。例如,有些设计人员过分依赖规范条文,忽视了工程的实际条件;有些设计人员则过于保守,导致设计过于保守,造成不必要的浪费。

正确的做法是,设计人员需要全面理解规范的条文和原理,结合工程的实际条件,做出合理的判断和决策。同时,还需要不断学习和更新知识,了解最新的技术和方法,以提高设计水平。

《混凝土结构设计规范》是保障混凝土结构质量和安全的重要技术文件。正确理解和应用规范,不仅关系到工程的质量和安全,也关系到人民的生命财产安全。因此,每一位混凝土结构设计人员都应该认真学习和掌握规范,不断提高自己的专业水平,为我国的工程建设事业做出贡献。