清朝已经亡了100多年,为什么清史还没修出来?

发布时间:2024-09-18

01

历史记载向来是一项重要的工程,通常是新朝为旧朝编纂,耗时颇久。

例如《明史》,从顺治帝统治开始,直到乾隆年间才终于完成,显示出其庞大的工作量。

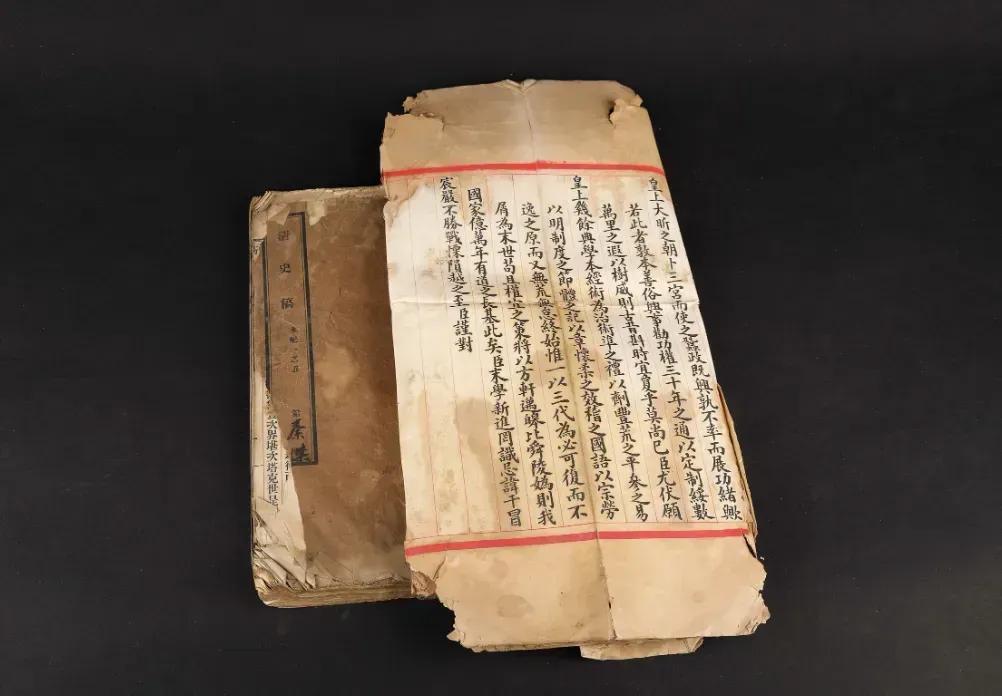

现今我们所用的清史为《清史稿》,其中“稿”字的使用显示其尚未完善,仅为初步的草案。

这一书籍内容繁杂,撰写者背景各异,内容缺乏统一,存在大量错误,因此,《清史稿》并未成为正史,仅仅算作一个初步的成品。

那么,清朝已灭亡逾百年,正史为何至今未能成书呢?根据惯例,新朝编纂旧朝史书。

袁世凯成为大总统第三年就下令编纂清史,然而结果却是先前提到的《清史稿》。

这部书未能纳入二十四史,也成为第二十五史的一部分,除了内容错误外,还有几个重要原因:

首先,历史书的编纂通常设有国史馆,由专人统筹管理,配备大量史官和记录者。

通过统一协调保证编纂的连贯性,而民国时期的编纂却由诸多学者在家中独立完成,造成了大量重合与不一致的情况。

其次,各位学者的学术水平不齐,手稿拼凑而成,内容极为不均。

这就造成了许多不完全且零散的材料。

再者,由于《清史稿》仍未完成,且存在人为的清朝美化倾向,后来蒋介石也试图着手修书,但因国家动荡、战乱频仍,最终未能实现。

结果便是民国时期的编纂者们虽收入可观,却在为旧朝的荣耀歌颂,这样的史书自然不可能成为正史,最终一直未能形成正史。

02

2002年,我国正式启动清史的编纂工作,预计所需时间为10年。

然而至今清史仍未问世,究竟遭遇了哪些困难?

首要原因在于清朝的资料数量繁多,除了国内资料,还有国外的,汉文和满文应有尽有,既包含了宫廷的资料,也有地方的文献,数量繁复,难以计数。

一方面需要全面整理,另一方面还需判断真伪,筛选内容。

单是《清代诗文集汇编》,就足以让一间屋子摆满。

其次,二十四史都是传记体式的书籍,且多以文言文形态存在。

如今再用文言文编纂新史,一方面显得不太切合,另一方面找出能够流利使用文言文的学者也并非易事。

通常情况下,文言文中的几个字就能简洁表述的内容,如果转为白话文,则会被写得冗长至极。

假如回复清史的编纂,字数誓必会增加数倍,甚至十几倍。

这导致清史编纂时字数激增,在进行到一半时,又不得不压缩字数,弄得白话变得不白话,文言也不文言,这种缺乏统一性会显著延长时间。

03

除了巨大的工作量外,客观严谨也极为关键。

民国时期未能完成编纂,多与遗老遗少群体有关。

有些历史事件需长时间观察才能下定论,这也是为何许多前朝的历史书往往经历数十年乃至上百年才能齐全记录的原因。

清史的编纂更是如此,一方面要赶进度,另一方面还需确保质量,许多史料需要反复核实后方可记录。

毕竟,史实来源繁杂,筛选过程耗时极长,也使得编史的速度不断延长。

传言清史即将面市,让我们拭目以待!