佛门中所说的“坏色”是什么?不同颜色的僧服有什么门道?

发布时间:2024-09-01

佛教僧侣的袈裟,不仅是他们的日常穿着,更是一本记录佛教中国化进程的活字典。从最初的“坏色”到后来的多彩僧服,僧衣颜色的演变折射出佛教在中国这片土地上的扎根与融合。

“坏色”是佛教对僧侣服装颜色的特殊要求。在印度佛教传统中,僧侣获得的白布供养必须经过染色处理,破坏原有的纯白色,这种经过处理的颜色被称为“坏色”。这一做法有两个目的:一是避免对纯白色产生执着,二是与俗人的服色区分开来。这种做法体现了佛教倡导的简朴生活和对物质欲望的克制。

然而,当佛教传入中国后,僧服颜色开始呈现出多元化的趋势。三国时期,为了与崇尚白色的平民区分开来,僧侣们开始穿着黑色僧服,即所谓的“缁色”。这种做法不仅体现了僧俗有别,也反映了佛教在中国早期的本土化尝试。

随着佛教在中国的传播和发展,僧服颜色逐渐丰富起来。隋唐时期,佛教受到统治阶级的青睐,僧侣们开始获得不同颜色的袈裟。武则天甚至赐予高僧紫色袈裟,这在当时是三品以上官员才能穿着的颜色。这种做法不仅提升了僧侣的社会地位,也使得僧服颜色成为一种身份象征。

到了明代,朝廷开始对僧侣服装进行统一规定。禅僧的常服为茶褐色,讲僧为玉色,教僧为皂色。这种分类不仅体现了不同宗派的区别,也反映了佛教在中国社会中的多元化发展。

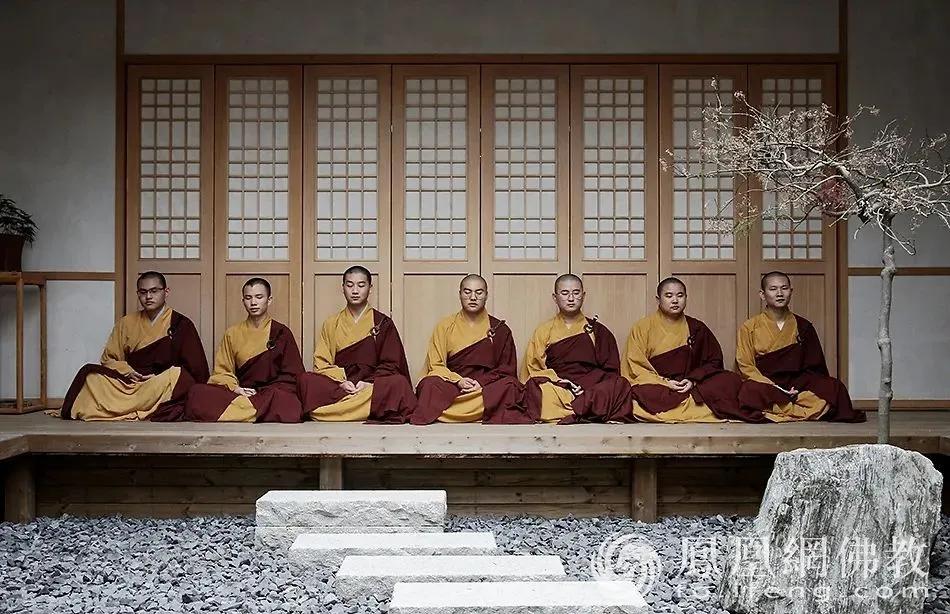

有趣的是,藏传佛教各派别也因僧服颜色的不同而产生了各自的俗称。如宁玛派被称为“红教”,噶举派被称为“白教”,格鲁派则被称为“黄教”。这种以颜色命名的方式,不仅便于区分不同派别,也加深了信徒对各自信仰的认同感。

僧服颜色的变迁,反映了佛教在中国的本土化进程。从最初的“坏色”到后来的多彩僧服,佛教不断适应中国社会的文化习俗,同时也保留了自己的特色。这种融合不仅体现在服装上,更体现在佛教思想与中国传统文化的交汇中。

今天,当我们看到身着不同颜色袈裟的僧侣时,不妨想象一下他们背后的历史故事。每一种颜色都是一段历史,每一件袈裟都是一部佛教中国化的缩影。在这个色彩斑斓的僧侣世界里,我们看到的不仅是宗教的庄严,更是文化的交融与传承。