泉州开元寺深度讲解,告诉你不曾知道的小细节

发布时间:2024-09-19

泉州开元寺,这座始建于唐代的千年古刹,不仅是福建省规模最大的佛教寺院,更是宋元时期泉州作为“东方第一大港”的重要见证。作为“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”世界文化遗产的一部分,开元寺以其独特的建筑风格和深厚的文化底蕴,吸引着来自世界各地的游客。

走进开元寺,首先映入眼帘的是气势恢宏的大雄宝殿。这座始建于唐代的大殿,历经多次重建,现存建筑为明代崇祯十年(1637年)的遗物。大殿面阔九间,进深六间,建筑面积达1338平方米,重檐歇山顶,通高20米。最引人注目的是殿内的86根大石柱,承托着抬梁式木构架,形成了俗称的“百柱殿”。这些石柱不仅支撑着整个建筑,更见证了开元寺的沧桑岁月。

然而,开元寺最引人入胜的,莫过于其建筑中蕴含的多元文化融合。在大雄宝殿后廊,矗立着一对16角形石柱,其外形及雕刻与南印度12-14世纪的印度教寺院相似。石柱上雕刻着9幅印度教古代神话故事,包括湿婆立像、毗湿奴骑坐金翅鸟等,展现了印度教艺术的精髓。这些石柱原属于一座印度教寺庙,元末寺庙坍塌后,明代重修开元寺时被移用至此,成为了中印文化交流的生动见证。

除了石柱,大雄宝殿前月台的须弥座也来自那座印度教寺庙。须弥座束腰处的73方狮子与人面狮身石刻,与南印度朱罗时期的印度教寺院风格极为相似。这些印度教主题的建筑构件,在这座发展成熟的中国佛教寺院中使用,充分体现了泉州本土文化多元包容的独特传统。

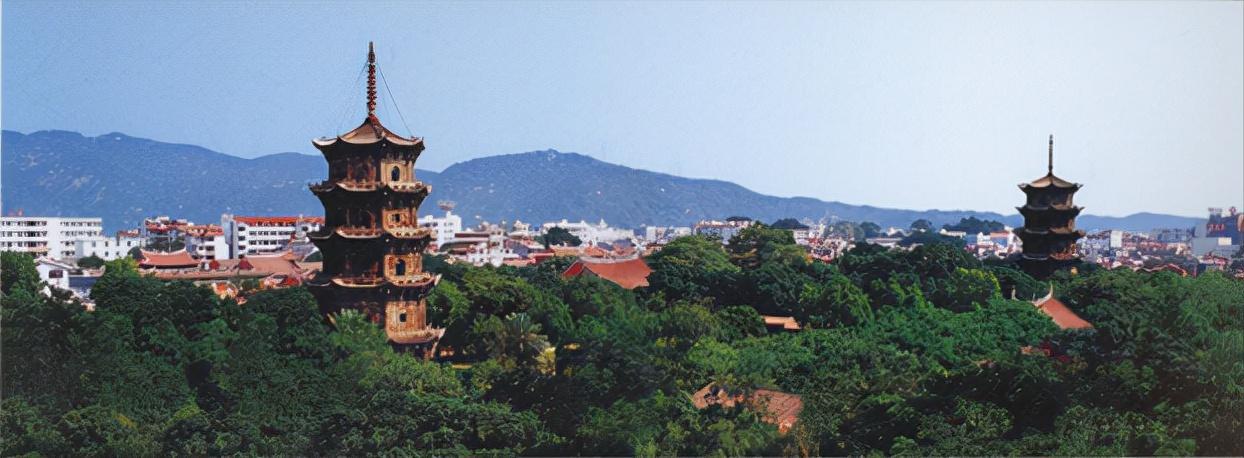

开元寺的另一大特色是东西双塔。东塔“镇国塔”始建于唐代,现存石塔建于南宋嘉熙二年至淳佑十年(1238-1250年),高48.24米;西塔“仁寿塔”始建于五代,现存石塔建于南宋绍定元年至嘉熙元年(1228-1237年),高44.06米。这两座石塔不仅是中国现存最高的一对宋代石塔,更是13世纪中国石构建筑技艺的最高水平的代表。

关于开元寺的建造,还有一个广为流传的传说。据传,开元寺檀樾主黄守恭原本不愿捐地建寺,僧人匡护禅师便与他打赌,若后园桑树能开花,便舍地建寺。结果桑树真的开出了莲花,黄守恭信守承诺,捐出了三百六十庄地。这个传说不仅增添了开元寺的神秘色彩,也反映了泉州人重信守诺的传统美德。

开元寺的价值不仅在于其建筑艺术,更在于它所承载的历史记忆和文化内涵。它是泉州作为海上丝绸之路重要节点的见证,也是中西方文化交流的实物范例。在当今全球化的背景下,开元寺所体现的开放包容精神,依然具有重要的现实意义。

漫步在开元寺中,仿佛穿越千年,感受着历史的厚重与文化的交融。这座千年古刹,不仅是一座佛教圣地,更是一部立体的历史教科书,值得我们细细品味,深入探索。