历史不解之谜 兰亭集序究竟在那里?

发布时间:2024-09-16

兰亭集序,被誉为“天下第一行书”,是中国书法艺术的巅峰之作。然而,这件传世珍品的真实面貌却始终笼罩在迷雾之中。究竟是真迹流传至今,还是后人精心仿制?这个历史之谜不仅牵动着书法爱好者的神经,更引发了人们对文化传承和历史考证的深入思考。

兰亭集序的创作背景与文化价值

公元353年,东晋书法家王羲之与友人在浙江绍兴兰亭雅集。在春光明媚的日子里,他们曲水流觞,饮酒赋诗,王羲之乘兴挥毫,写下这篇千古名作。《兰亭集序》不仅记录了这次文人雅集的盛况,更抒发了作者对生命、自然和艺术的深刻感悟。

在这篇序文中,王羲之以流畅的笔触描绘了兰亭的秀丽风光:“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。”他感叹人生短暂,宇宙永恒,表达了对生命意义的思考:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”这种对自然的热爱和对人生的哲思,体现了魏晋时期文人追求自由、超脱俗世的精神风貌。

兰亭集序真伪之辩

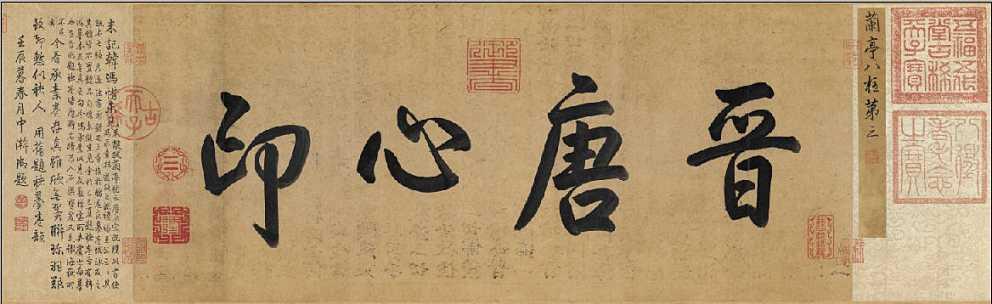

然而,真正的《兰亭集序》原件已经失传。据传,唐太宗李世民酷爱王羲之书法,临终前将《兰亭集序》真迹带入墓中。现存的《兰亭集序》均为后人临摹本,其中以“神龙本”最为著名。

正是这种“真迹已失,摹本流传”的状况,引发了后世对《兰亭集序》真伪的持续争论。一些学者认为,现存的《兰亭集序》摹本虽然技艺精湛,但难以完全还原王羲之的真迹。他们指出,摹本中存在一些不符合王羲之书法风格的笔法和结构,可能是后人根据刻本临摹所致。

书法艺术与文化传承的思考

这场关于《兰亭集序》真伪的争论,折射出更深层次的文化思考。它不仅关乎一件艺术品的真伪,更触及了文化传承的本质问题。

一方面,这种争论体现了人们对文化遗产真实性的追求。在信息爆炸的今天,我们更加渴望触摸到历史的真实脉搏。另一方面,它也反映了人们对文化传承方式的反思。即使真迹已失,但《兰亭集序》所承载的文化精神和艺术价值,是否可以通过后人的临摹和传承得以延续?

兰亭集序的历史意义与现代启示

《兰亭集序》的真伪之争,或许永远不会有定论。但这场争论本身,恰恰体现了中华文化生生不息的生命力。它提醒我们,在追求历史真相的同时,更要珍惜和传承文化的精神内核。

无论《兰亭集序》的真迹是否存世,它所代表的魏晋风度、文人雅集的精神,以及对生命、自然的深刻思考,都已成为中华文化不可或缺的一部分。这种精神,正如王羲之所言:“后之览者,亦将有感于斯文。”它跨越时空,继续启迪着后人的心灵。

在这个意义上,《兰亭集序》的真伪之争,或许并不重要。重要的是,我们如何在当代语境下,传承和发扬这份宝贵的文化遗产,让“兰亭精神”在新时代绽放新的光彩。