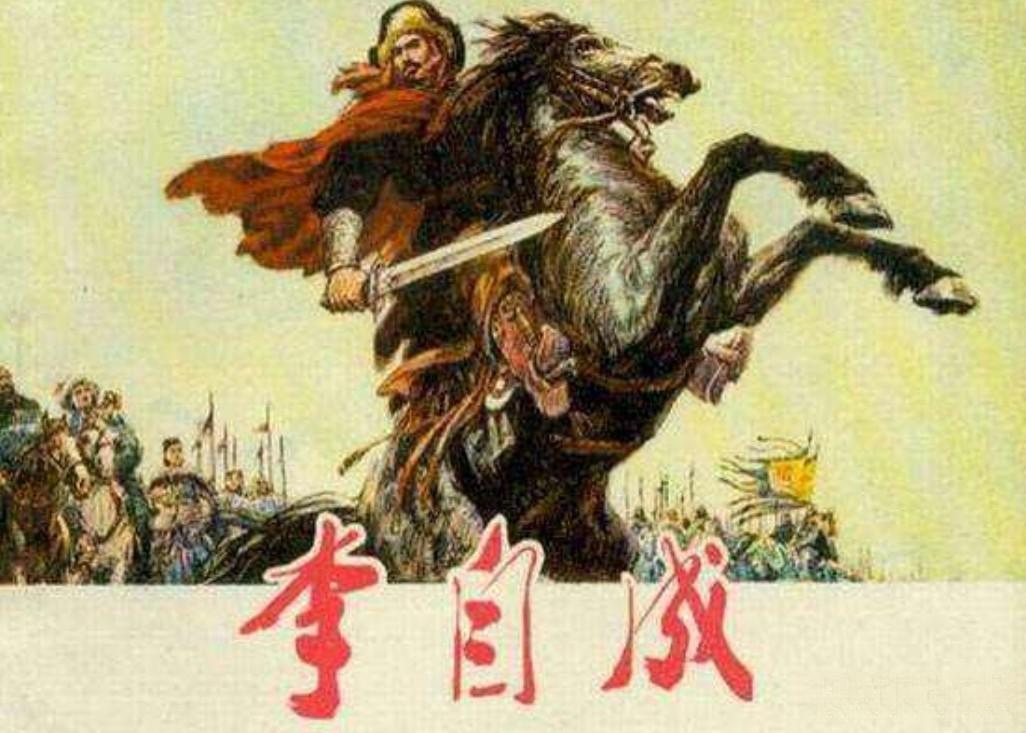

李自成和大顺政权的兴衰荣辱

发布时间:2024-09-15

李自成领导的大顺政权在短短几年内从崛起走向覆灭 ,其兴衰荣辱与李自成的军事战略密不可分。作为明末农民起义的杰出领导人,李自成在军事上展现出了非凡的才能,但也在战略决策上犯下了致命错误。

李自成的军事生涯始于崇祯二年(1629年)甘肃镇兵的哗变。在随后的十几年里,他带领起义军转战南北,逐步壮大实力。崇祯十三年(1640年),李自成提出了“分兵定所向”的作战策略,这一策略在荥阳会议上得到采纳,为农民军在中原的胜利奠定了基础。

然而,李自成的战略眼光也有其局限性。 在攻占北京后,他未能及时调整战略,应对新的局势 。崇祯十七年(1644年)四月,李自成在山海关之战中遭遇惨败,这一失败源于他对清军入关的可能性估计不足,以及对吴三桂的轻视。

李自成的战略失误不仅体现在对外作战上,也反映在内部治理上。他在北京期间实行的“追赃比饷”政策,虽然短期内缓解了财政压力,但严重损害了大顺政权的根基。这一政策导致军纪败坏、将领斗志消沉、明朝旧臣离心离德,甚至促使吴三桂反叛,最终酿成了山海关之战的失败。

李自成的战略失误还体现在他对形势的误判上 。在襄阳决策时,他选择了先取关中、再攻山西、最后占领北京的策略。这一决策虽然在军事上看似合理,但忽视了财政保障的重要性。李自成未能认识到,没有稳定的财政支持,任何军事胜利都难以持久。

李自成的失败也与其军事部署的不当有关。 在山海关之战前,他将主力部队分散部署在各地 ,导致北京周边兵力不足。这种分兵驻防的策略虽然在一定程度上稳定了大顺政权的局部统治,但也造成了整体防御的薄弱。

总的来说,李自成的军事战略在早期为大顺政权的崛起做出了重要贡献,但随着形势的变化,他的战略决策未能与时俱进,最终导致了大顺政权的覆灭。李自成的故事告诉我们,一个杰出的军事领导人不仅需要出色的战术才能,更需要长远的战略眼光和灵活的应变能力。