两汉魏晋书籍中“篇”与“卷”的区别

发布时间:2024-09-02

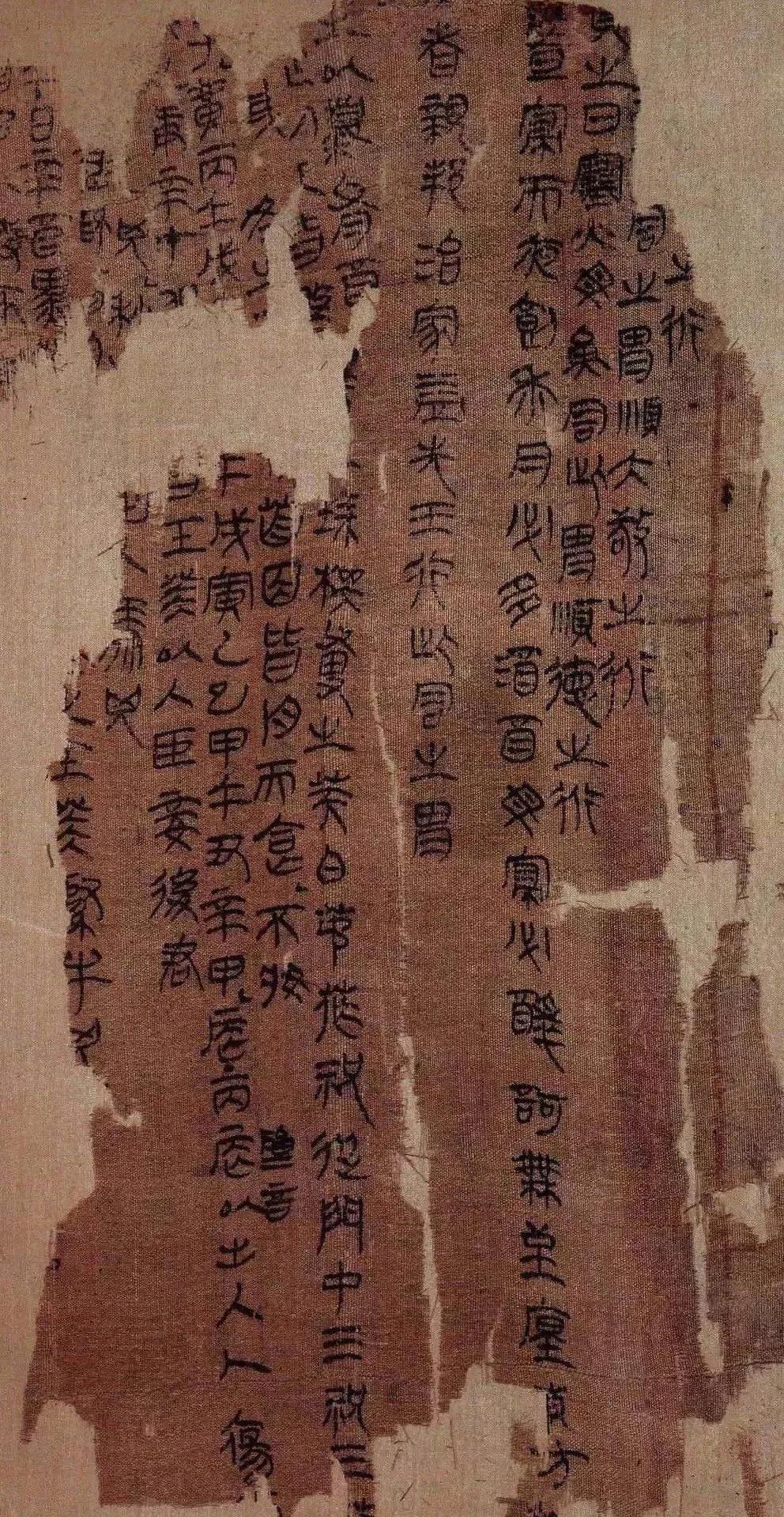

两汉魏晋时期,中国古籍编纂进入了一个新的阶段。这一时期,书籍的计量单位从“篇”逐渐向“卷”过渡,这一变化不仅反映了书写材料的变迁,更折射出当时社会文化的发展轨迹。

篇与卷的使用差异

在《汉书·艺文志》中,我们可以看到“篇”与“卷”并用的情况。例如记载孔门学案时提到:“《孔子家语》二十七卷。《孔子三朝》七篇。《孔子徒人图法》二卷。”这种并用现象表明,“篇”与“卷”在当时并非完全等同的概念。

钱存训先生在《书于竹帛》中指出,从《汉书·艺文志》到《隋书·经籍志》,书籍计量单位的使用发生了明显变化。《汉书·艺文志》中四分之三的书籍以“篇”为单位,仅四分之一使用“卷”。到了东汉,两者各占一半。至三国时代,“卷”的使用已超过“篇”。晋代以后,随着纸张的普及,“简牍之书已不经见,显然全为卷轴所取代”。

卷与篇的含义演变

然而,事实情况并不如钱先生所说那样简单。叶岚先生对《汉书·艺文志》中的“卷”与“篇”用法进行详尽统计后发现,“篇”主要出现在《六艺略》《诸子略》和《诗赋略》中,而“卷”则多见于《数术略》和《方技略》。

这种差异引发了学者们的思考。有人认为“篇”代表简牍本,“卷”代表帛书本。但这一观点难以解释为何重要的六艺与诸子典籍多用价格低廉、阅读费力的简牍,而相对次要的方术类书籍却多用贵重轻便的缣帛。

另一种观点认为“篇”是图书原本,“卷”是校雠定本。但这一结论也被否定。事实上,“篇”更有可能指校勘本。例如,《汉书·扬雄传上》记载扬雄“又旁《离骚》作重一篇,名曰《广骚》;又旁《惜诵》以下至《怀沙》一卷,名曰《畔牢愁》”。这里的“篇”与“卷”显然不是指书写材料的区别,而是典籍文章的篇幅与外在载体的区分。

编纂方式对文化传播的影响

“篇”与“卷”的区别反映了两汉魏晋时期书籍编纂的特点。这一时期,书籍的编纂更加注重内容的系统性和完整性。从“篇”到“卷”的转变,体现了人们对知识体系的重新认识和整理。

这种编纂方式对文学创作和思想传播产生了深远影响。首先,它促进了文学作品的独立化。随着社会思想的变化,文学日益改变了作为宣扬儒家政教工具的性质,而越来越多地被用来表现作家个人的思想感情和审美追求。其次,它推动了文学批评的发展。在这样的背景下,从理论上探讨关于文学创作的各种问题,评价历代作家的得失,也就提到日程上来,带来魏晋南北朝文学批评的空前繁荣。

后世书籍编纂的启示

两汉魏晋时期“篇”与“卷”的区别,为我们理解当时的书籍编纂和文化传播提供了重要视角。它不仅反映了书写材料的变迁,更体现了知识体系的重构和社会文化的进步。这种编纂方式对后世书籍编纂产生了深远影响,为中华文明的传承和发展奠定了基础。

今天,当我们回顾这段历史时,不禁感叹古人对知识的珍视和对文化的执着。正是这种精神,使得中华文明能够历经千年而不衰,成为人类文明史上的一颗璀璨明珠。