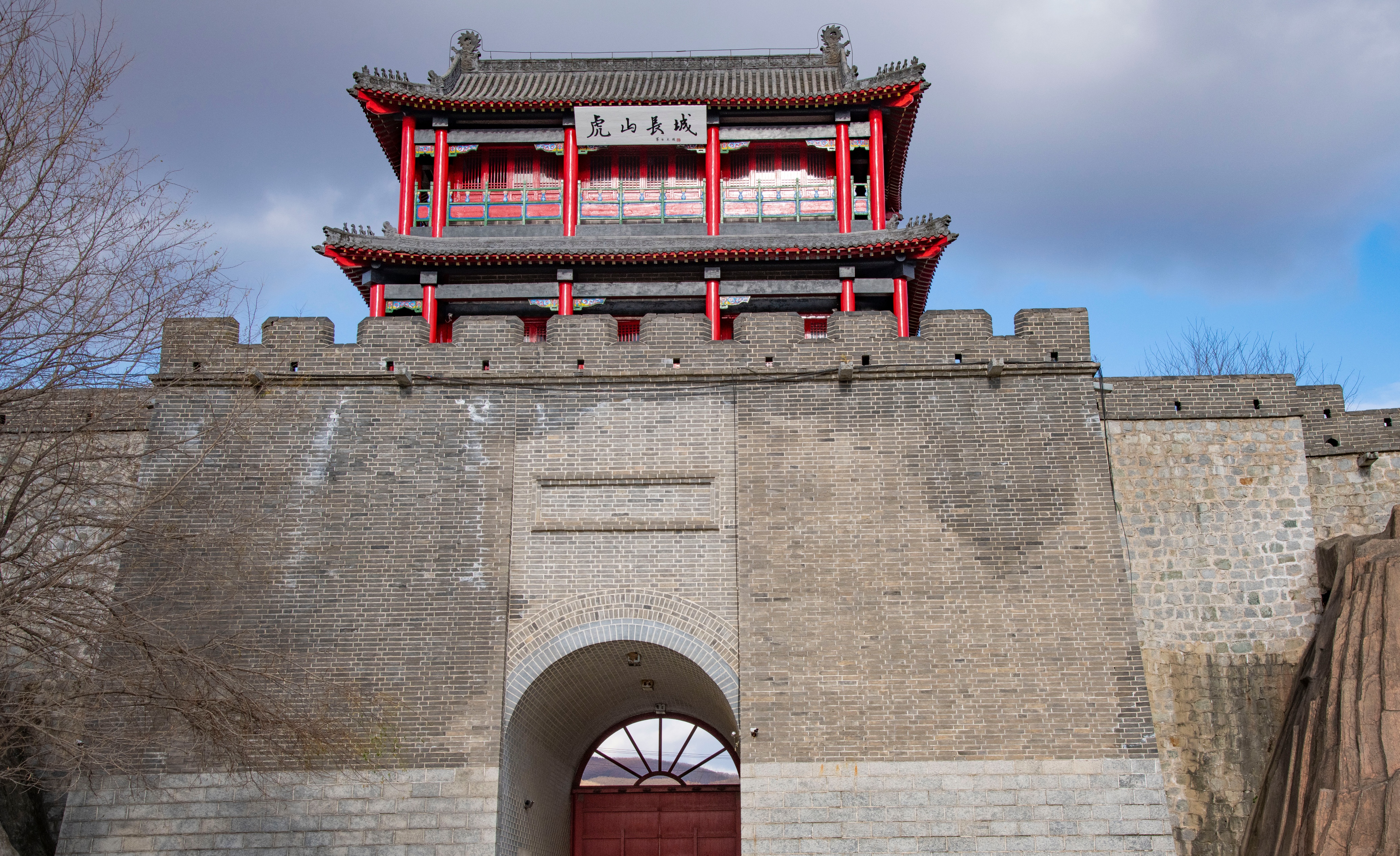

虎山长城及感悟(散文)

发布时间:2024-09-19

在辽宁省丹东市宽甸满族自治县的鸭绿江畔,矗立着一段鲜为人知的长城遗迹——虎山长城。这段长城不仅是明长城的东端起点,更是中华民族坚韧不拔精神的象征。

虎山长城始建于明成化五年(1469年),由当时的辽东副总兵韩斌督建。它横越虎山向北向西,与河北省境内的山海关长城相连接。然而,由于历史的原因,虎山长城长时间湮没无闻。直到上世纪90年代初,辽宁省文物考古调查在虎山两侧发现了连绵不断的长城墙体和墙基。经过专家委员会论证、国家文物局批准,最终正式确认明万里长城东端起点在辽宁丹东鸭绿江畔的虎山。

这一发现不仅改变了历史教科书上关于长城东端起点的记载,更引发了人们对文化遗产保护的深刻思考。为了保护这一重要遗迹,弘扬中华民族的伟大智慧和创造精神,丹东市政府邀请国家、省考古、古建筑、风景园林专家,召开了“明长城东端起点修复设计论证会”,通过了“虎山长城修复设计方案”。1992年,虎山长城开始了修复工程,现已修复1250延长米,包括长城墙体、墙台、敌台、马面、烽火台等,构成了一个较为完备的防御体系。

虎山长城的发现和保护,折射出中华民族坚韧不拔、勇于探索的精神。正如《明史》所载:“终明之世,边防甚重。东起鸭绿,西抵嘉峪,绵亘万里,分地守御。”长城不仅是军事防御工程,更是中华民族精神的象征。它见证了中华民族抵御外侮、保卫家园的决心,也体现了中华民族坚韧不拔、勇于探索的精神。

在当代中国,虎山长城的保护和开发,反映了国家对文化遗产的重视。虎山长城景区已成为国家级鸭绿江风景名胜区的重要景区、国家AAAA级景区,全国文物保护单位。景区的建设和管理,不仅保护了文化遗产,也为当地经济发展注入了新的活力。

然而,虎山长城的保护之路并非一帆风顺。2003年,考古爱好者李亚忠实地考察后认为,虎山一带延伸到朝鲜平壤西南大同江畔的长城,采用毛石和土堆筑,不具备明长城特征。这一观点引发了学术界的讨论,也提醒我们在文化遗产保护中要保持严谨的科学态度。

站在虎山长城上,俯瞰鸭绿江畔,不禁让人感慨万千。这段历经沧桑的长城,见证了中华民族的兴衰荣辱,也见证了当代中国的发展进步。它提醒我们,要珍惜历史文化遗产,传承中华民族的优秀传统,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

虎山长城,不仅是明长城的东端起点,更是中华民族精神的起点。它激励着我们,无论面对怎样的困难和挑战,都要像长城一样坚韧不拔,勇往直前。让我们携手共进,为保护和传承中华民族的优秀文化遗产贡献自己的力量。