保定驴肉火烧的起源与传说

发布时间:2024-09-16

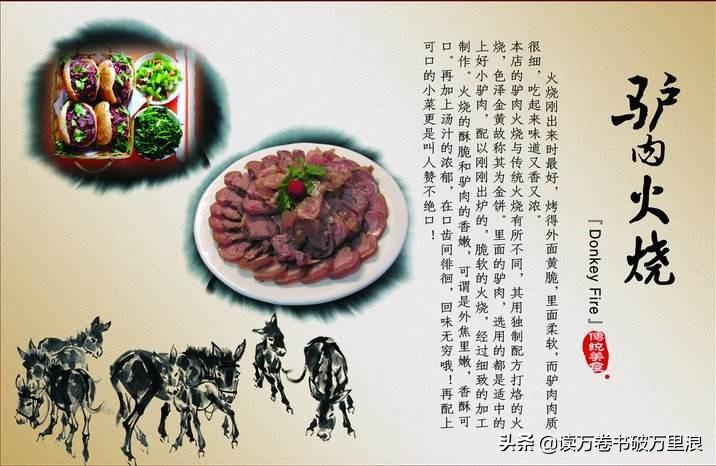

在河北保定,有一种美食被誉为“第四宝”,它就是闻名遐迩的驴肉火烧。这道看似简单的街头小吃,却蕴含着丰富的历史文化和精湛的制作技艺,成为了保定乃至河北饮食文化的代表。

驴肉火烧的起源可以追溯到明朝初年。相传,朱棣起兵谋反时,在徐水漕河一带被围困,军队上下饥不择食,只得把战马煮熟,把马肉夹在火烧中吃。后来当地百姓得知皇上曾吃过“马肉火烧”,纷纷效仿。可是时间不长,明朝与边境的蒙古人交战,马成了重要战略物资,于是肉质比马肉更细腻的驴肉成了替代品。从此“马肉火烧”被人遗忘,“驴肉火烧”反而成了正宗。

这个传说不仅为驴肉火烧增添了传奇色彩,更反映了当时的社会变迁和饮食文化的演变。从马肉到驴肉的转变,折射出明朝边疆政策的调整和民间饮食习惯的变迁。

制作一道正宗的保定驴肉火烧,需要精湛的技艺和耐心。老汤是煮制驴肉的关键所在,很多老字号的驴肉火烧店,老汤已经沿用了十几年甚至几十年,成了“镇店之宝”。煮肉师傅凭借多年经验,掌握火候,让驴肉吸饱老汤的滋味,同时又不烂掉。

火烧的制作同样讲究。打火烧的师傅将和好的死面面团擀成一厘米厚的薄饼,涂抹上驴油卷成柱状,火烧的层就是这样出来的。之后揪成约一两一个的面剂,揉成小馒头形状,抹上驴油,放到特制的驴肉火烧烤炉的上层铁板上。待火烧上下两面烤至八成熟,再架在叉子上放入烤炉下层的烤箱中,将火烧四周的圆边烤熟。待到圆饼通体焦黄,鼓胀起“肚子”,荡着驴油香味的火烧就打好了。

2007年,保定驴肉火烧制作技艺入选保定市首批非物质文化遗产。这一荣誉不仅是对其历史价值的肯定,更是对其文化传承的保护。然而,随着社会的发展,真正地道的保定驴肉火烧制作技艺已经濒临失传。如何在现代化的浪潮中保护和传承这一传统技艺,成为了亟待解决的问题。

保定驴肉火烧不仅是一种美食,更是一种文化符号。它承载着保定的历史记忆,凝聚着劳动人民的智慧,体现了河北饮食文化的精髓。在品尝这道美食的同时,我们也在品味一段历史,感受一种文化。

今天,当我们走进保定的街头巷尾,依然能看到驴肉火烧店生意兴隆的景象。这道美食不仅满足了人们的味蕾,更成为了连接过去与现在的纽带,让我们在现代生活中感受到传统文化的魅力。