传说中的马超墓到底在哪里?四川、陕西还是甘肃?

发布时间:2024-09-18

三国名人多有墓冢,马超也不例外。

马超墓在我国至少有三个地方被提到

:首先是四川省成都市新都区的马超墓,位于城南;其次是陕西省汉中勉县的勉县马超墓,在定军山;最后是甘肃省成县的成县马超墓,这里是当年马超屯兵的地方。

近年来,成都文物部门对辖区内的三国文化遗址进行了普查。

普查中确认了马超墓的位置,现位于新都区马超西路的入口处,过去称为“桂林场”。

1985年,原新都县将马超墓公布为县内重要文物遗址。

马超墓在明清时期受到了重视

,这与罗贯中的小说《三国演义》的流行有关。

四川人敬仰马超,将其视为保护川人的英雄。

在明代,四川的按察使杨瞻、成都知府王九德、新都知县邵年齐等人先后在马超墓前立碑石和华表,以示纪念,并让当地居民知晓此地为马超墓。

这在《天启新修成都府志·风俗志》(卷三)中有记载:“马超墓,新都县南三里,明按察佥事杨瞻碑表之。”

到了清朝雍正年间,马超墓地遭到民间侵占,墓地两侧竟埋有民坟。

当时有一李姓人家将其父私葬在马超墓右边,并且埋葬长达48年无人过问。

这家人甚至在马超墓地上种起庄稼。

左侧则埋了一刘姓人家的男人。

雍正十一年(公元1733年),时任新都县令陈铦发现这种情况,立即采取措施保护马超墓。

首先将李、刘二姓坟主后人拘留,予以重罚,并让他们认错。

李刘两家在了解到马超护川的事迹后,感到愧疚,主动退地移葬。

李姓人家的坟墓最终没有迁走,理由是埋了几十年,棺材和尸骸早已腐朽。

陈铦想到马超生前深爱蜀民,也许马超地下有灵,同意李姓人家父坟不再迁走,让他在阴间给马超当奴仆。

陈铦还在马超墓四周立下界石,规定距离马超墓十八步的范围为墓地,严禁在内樵采、耕种等活动:“嗣后有敢于域中樵採者、耕种者、侵葬者,律无赦!”

一百年后的道光十七年(公元1837年),时知县张奉书重新丈量马超墓地,尚存3.174亩

,并在墓周植柏树、砌筑围墙。

明清时期对马超墓的保护总体较为到位,张奉书还招佃户看守,春秋两季祭扫。

《民国新都县志·舆地》(第一编)对清朝时的马超墓维护情况有记载,兹抄录如下——

“征西将军马超墓,在桂林场北五里。

清康煕间,李刘二姓相继侵葬。

雍正十一年,经邑令陈铦查觉,为立石于墓之四隅,定距墓一十八步为墓域。

道光十七年,知县张奉书清丈前后墓地,共三亩分七厘四毫,周围竖以墙垣。

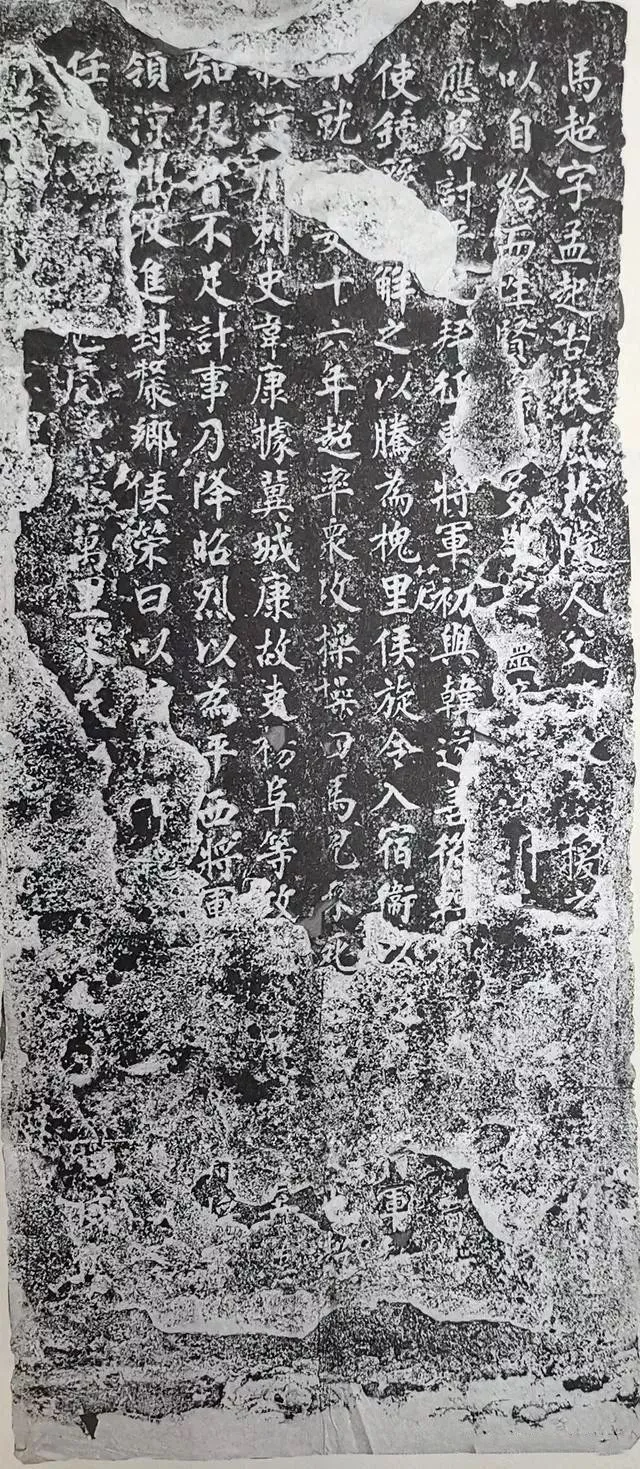

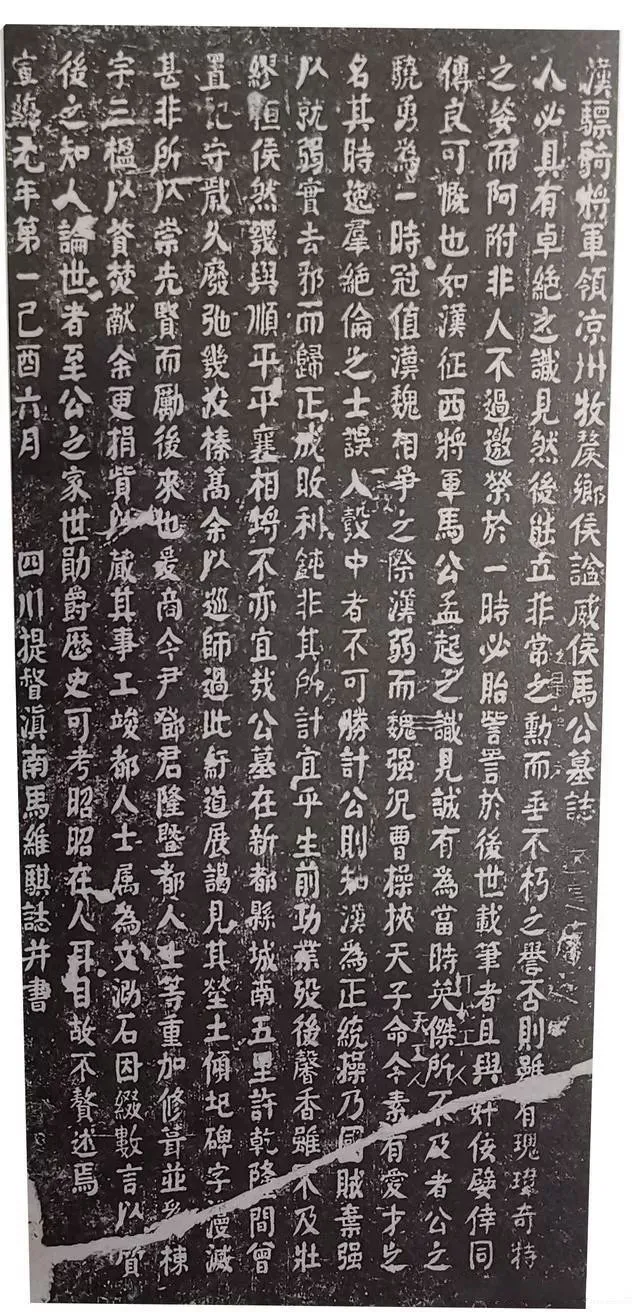

有碑二,一竖墓前,题曰——‘汉故征西将军马公讳超字孟起之墓’,乾隆五十三年十一月署,新都县知县薛谐律立。

宣统元年五月署,新都县知县邓隆重刊;一竖道旁,题同墓碑,明四川按察使杨瞻立,道光十七年知县张奉书重刊。”

新都马超墓前,原建有马超庙祠

,献殿三间,用于祭享。

清末四川提督马维骐曾重修了马超墓庙祠。

马维骐视马超为本家先祖,马超是一位名扬四海的武将,因此马维骐对马超特别敬仰。

一次巡察川北军务时,他特意绕道新都城南,拜谒马超墓,并在墓前重立碑石,新修献殿。

献殿上悬挂匾额“英风常振”。

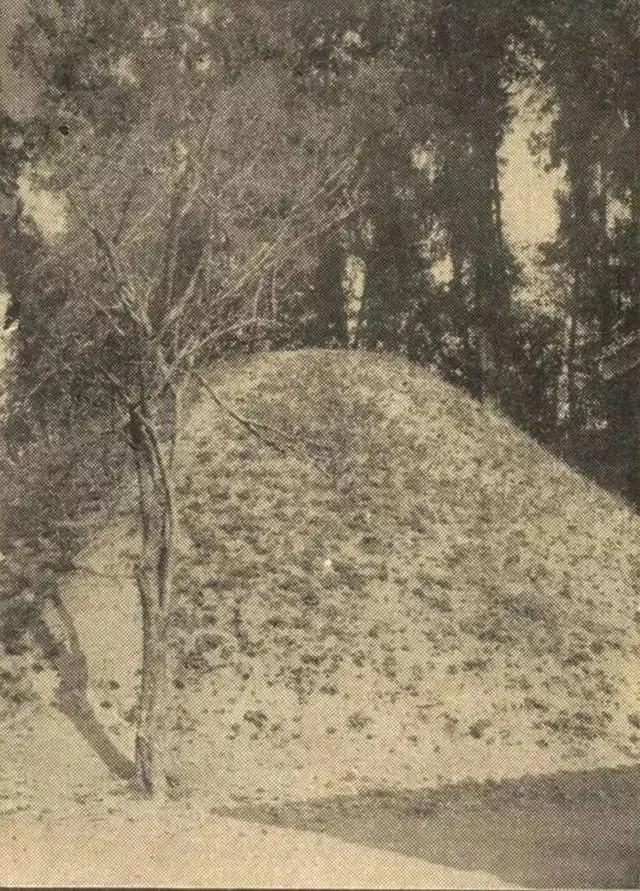

马超墓规模宏大,坐北向南,有一个高约6米、直径约12米的大坟头。

墓室原宽约3米,深约10米,有石门、石案、石棺台等装置,历朝赠刻精美。

但经过调查,发现马超墓早年已被盗,具体何时被盗、盗走了哪些物品已无从考证。

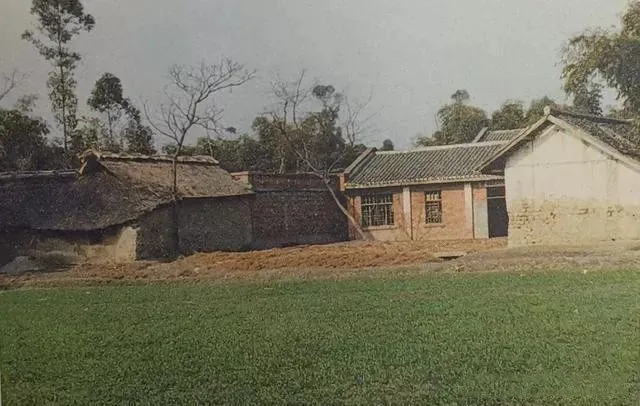

比被盗更遗憾的是,新都马超墓如今已完全被毁。

1980年代,在原址上已建有房屋。

马超墓毁于“文革”期间。

1966年开始的“破四旧”运动中,马超墓受到严重破坏,当地群众甚至将墓地挖开,取走了墓中的可用石料。

不过,墓后的环状土丘还在。《征西将军马超墓碑》和《汉骠骑将军领凉州牧斄乡侯谥威侯马公墓志》两通石碑被保存了下来。

这两块石碑如今被迁到桂湖公园,现立于桂湖公园的碑林内。

尽管墓地被毁,但至少“坟头好哭”。

墓后的环状土丘与周围古柏森森的环境相得益彰。

本是农田的地方,如今却因城市开发,马超墓彻底消失,甚至连痕迹都不见了。

如今,了解新都马超墓只能通过历史文献。

为了弥补这一遗憾,当地新设了“马超路”,以纪念马超墓曾在此地。

这一疑问也随之产生,是否新都马超墓是其真身葬地?估计不是,或只是衣冠冢。

那么, 马超的真身究竟葬于何处 ?民间多认为勉县马超墓是真墓,而甘肃成县的马超墓则是纪念性的衣冠冢。

最后附上,陈铦撰《故征西将军马公墓碑记》

维将军姓马,名超,字孟起,陕之扶风人,仕汉为将军,镇守川之西陲,捍卫全蜀,号“征西将军”。年四十有七而卒,以功谥“威侯”,葬于吾邑之南郊一里,志爵可考。而故明按察使杨公瞻,恐其久而或湮,为立碑表于道旁。

大尹王公九德、司马钱公绍谦、前令邵君年齐,又同立碑于墓前,昭功德、示护守也。乃有里民李氏者,私葬其父于将军墓之贴近右侧,自丙寅迄今,四十八年矣。又菑畲其前余地;而刘氏葬其婿于将军之墓左。

予宰于斯,访求古名宦遗迹,知其状。既恶民之不义,又谅其未闻将军之丰功厚德也,爰拘而惩创之,且晓谕之曰:

“汝知征西将军之功乎?蜀之西,曰羌口番曰蛮,逼近西陲,桀骜难驯,既不可以文令,又不可以武竞,惟是将军神成素著,西夷号为神将,皆帖然慑服,终其世不敢内侵。将军殁,后代有西患,或至震惊蜀都,以是思将军:无赫赫之功,其功愈大;无煦煦之德,其德尤深。蜀之人,当世世尸祝之。其葬于吾邑也,尤当欣喜而爱护之,以致报功崇德之心,以慰将军之灵。乃践踏侵占,使天下之人谓吾邑固如是其负义也,何以为人?且忠烈坟墓,樵株有禁,罪将奚逃!“

于是,李氏昆弟如玉等及刘氏,皆惶愧无地,谓愚昧得罪于将军,今始觉悟,退地移葬。予喜秉懿好德之终不泯于人心,而将军奠安蜀民之功,千古常新也。

既而李氏念其父葬已久,棺骨或朽口,请免迁。予又思将军之灵,深爱蜀民,既容四十八年矣,或克当神意,役使左右,俯允所请。乃与里之民约,且立四石于墓之四隅:距墓一十八步以定为将军墓域。嗣后有敢于域中樵採者、耕种者、侵葬者,律无赦!爱为记,以刻之石云。