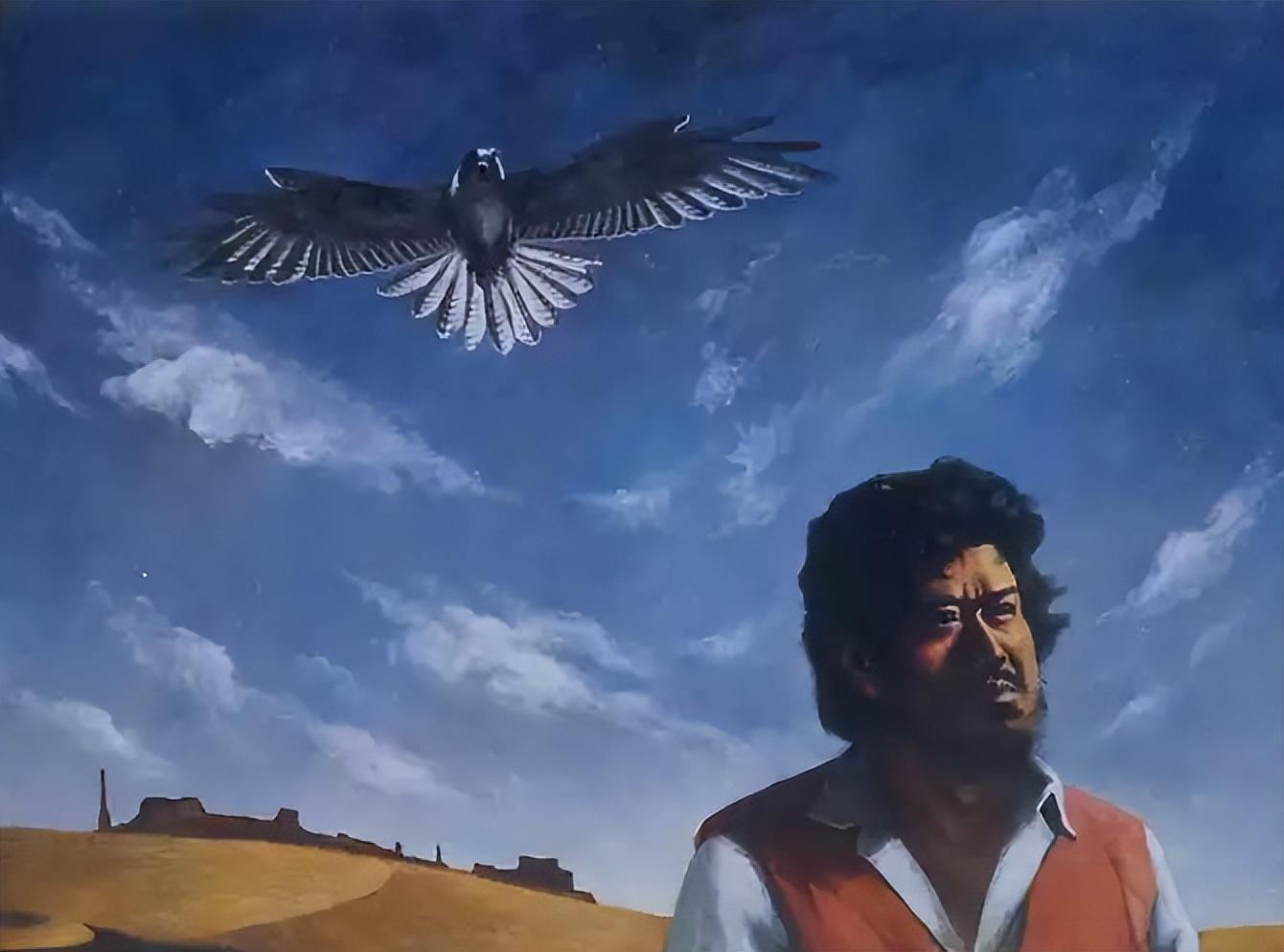

命丧罗布泊的著名探险家——余纯顺

发布时间:2024-09-18

1996年6月13日,中国探险家余纯顺在新疆罗布泊遇难,年仅45岁。 这位被誉为“当代徐霞客”的传奇人物, 用8年时间徒步走遍全中国,行程达8.4万华里 ,创造了人类历史上第一个孤身徒步考察“世界第三极”——西藏的奇迹。

余纯顺的探险之路始于1988年7月1日。在接下来的8年里,他穿破了56双鞋,11次过长江,17次渡黄河,走访了33个少数民族,拍摄了1万张照片,写下了400多万字的日记。 他完成了人类首次孤身徒步穿过川藏、青藏、新藏、滇藏、中尼公路全程的壮举,征服了“世界第三极”。

然而,正是这样一位传奇人物,在即将完成徒步穿越新疆罗布泊全境的壮举时,不幸遇难。1996年6月6日,余纯顺开始了他的罗布泊之旅。尽管当地人极力劝阻他更改日程,认为6月份的罗布泊环境极其恶劣,但他仍然坚持自己的计划。6月12日,余纯顺失去了联系。6天后,救援直升机在罗布泊发现了他的遗体。

余纯顺的遇难引发了人们对探险精神的思考。一方面,他的壮举激励了无数人追求梦想,挑战自我;另一方面,他的悲剧也提醒人们要敬畏自然,理性探险。分析余纯顺遇难的原因,我们可以看到几个关键因素:

首先, 性格缺陷可能是潜在的隐患。 余纯顺出身于一个精神病家族,成长于备受歧视的环境中,这让他性格自卑、偏执。他希望通过徒步中国的壮举来改变别人对自己的看法,这种动机本身就带有悲剧色彩。

其次, 时间选择不合理。 6月份的罗布泊地表温度高达70度以上,环境极其恶劣。余纯顺执意在这个时候进行探险,无疑增加了风险。

再者, 媒体的关注可能让他失去了冷静。 为了配合媒体的拍摄计划,他没有选择最佳的探险时间,这在一定程度上影响了他的判断。

最后,对风险的估计不足也是一个重要原因。尽管他做了充分的准备,在沿途埋设了食物和水供给点,但最终还是因为迷路等原因导致悲剧发生。

余纯顺的悲剧给现代探险文化带来了深刻的启示。在追求极限挑战的同时,我们更要理性对待自然,尊重生命。 探险不应该成为一种“表演”,而应该是一种对自我和自然的深刻探索。 同时,我们也应该反思,现代社会中人们对极限挑战的追求,是否在某种程度上反映了对日常生活的厌倦和对自我实现的渴望。

余纯顺的故事,让我们看到了人类对未知世界的探索精神,也让我们意识到,在追求梦想的同时,更要保持理性和敬畏之心。他的悲剧,或许正是对现代人的一种警示:在追求极限挑战的同时,不要忘记生命的可贵和自然的伟大。