我们为什么会发烧?

发布时间:2024-09-03

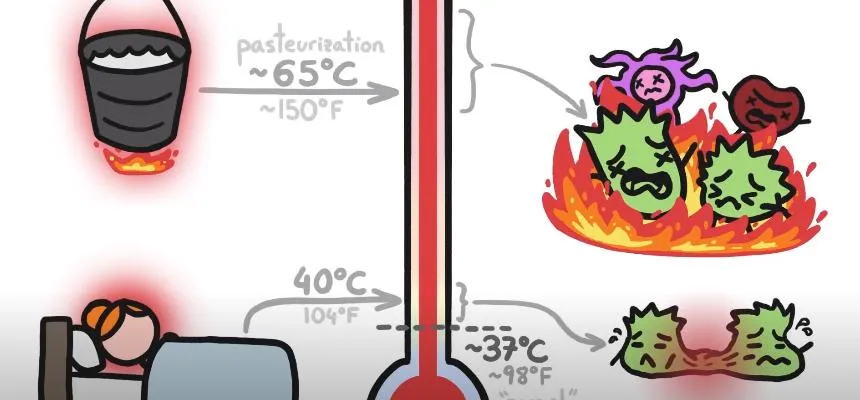

发热是人体最常见的症状之一。几乎每个人都经历过额头滚烫、头晕目眩,甚至浑身疼痛、意识模糊的发烧症状。然而,发烧并非总是坏事。事实上,它是人体对抗病原体入侵的一种重要防御机制。

发烧的生理机制相当复杂。当病原体侵入人体时,免疫细胞会释放一系列细胞因子,如白细胞介素-1和肿瘤坏死因子。这些细胞因子会作用于下丘脑的体温调节中枢,导致体温调定点升高。为了达到新的调定点,人体通过肌肉收缩产生更多热量,同时减少皮肤散热,从而引发发烧。

有趣的是,发烧对免疫系统有着显著的积极作用。研究表明,当体温达到38.5℃及以上时,免疫细胞内的热休克蛋白90(Hsp90)表达增加。Hsp90能够增强免疫细胞的黏附和迁移能力,使它们更容易到达感染部位,清除病原体。此外,发烧还能增强树突状细胞释放免疫调节分子,促进中性粒细胞到达感染部位,提高抗原提呈细胞的信息输送能力。

然而,发烧也并非全无害处。长时间高烧可能导致脱水、电解质紊乱,甚至损伤脑神经。因此,合理控制体温仍然很重要。对于大多数健康成年人来说,体温在38.5℃以下时,可以通过物理降温方法来缓解不适,如冷敷、擦拭身体等。当体温超过38.5℃或感到明显不适时,可以考虑服用对乙酰氨基酚或布洛芬等退烧药物。

值得注意的是,对于婴幼儿和老年人,发烧的处理需要更加谨慎。根据美国妙佑医疗国际的建议,3个月以下的婴儿只要体温达到38℃,就应该立即就医。6个月至24个月的幼儿,体温超过38.9℃时,可以考虑服用退烧药。对于2岁以上的儿童,只有在体温超过38.9℃且出现明显不适时,才需要药物干预。

总的来说,发烧是人体对抗感染的一种自然反应,适度的发烧有助于增强免疫力。但在处理发烧时,我们需要权衡利弊,根据个人情况采取适当的措施。对于大多数健康成年人,可以让体温维持在38.5℃以上一段时间,然后再服用退烧药。这样既能激活免疫系统,又不会让体温过高。而对于特殊人群,如婴幼儿、老年人或有基础疾病的人,应该更加谨慎,必要时及时就医。

记住,发烧只是症状,而非疾病本身。在处理发烧的同时,我们更应该关注引起发烧的根本原因,如感染、炎症等,并采取相应的治疗措施。只有这样,才能真正战胜疾病,恢复健康。