真实的瞎子阿炳:因寻花问柳失明,烟瘾发作受不了,无奈上吊自尽!

发布时间:2024-09-19

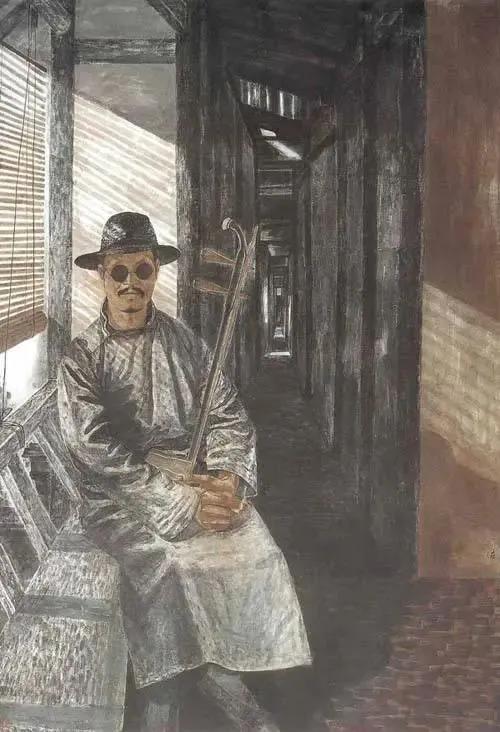

一首《二泉映月》,让无数人视为传统音乐的顶峰之作,也让喜爱音乐的人记住了这首曲子的演奏者——瞎子阿炳。

在过往的种种影视作品中,瞎子阿炳往往被塑造成一个刚直不阿,嫉恶如仇的民间艺术家。

关于他为何失明,流传最广的说法是阿炳反抗日本侵略者,因此被日本宪兵暗算而失明。

失明后的阿炳自强不息,最终创作了《二泉映月》这首传世名曲。

然而,翻开史书,历史上的阿炳,可能与我们想象中的不同。

揭开艺术的表象,真实的瞎子阿炳是个浪荡子,过着悲哀的人生。

一、阿炳是个私生子

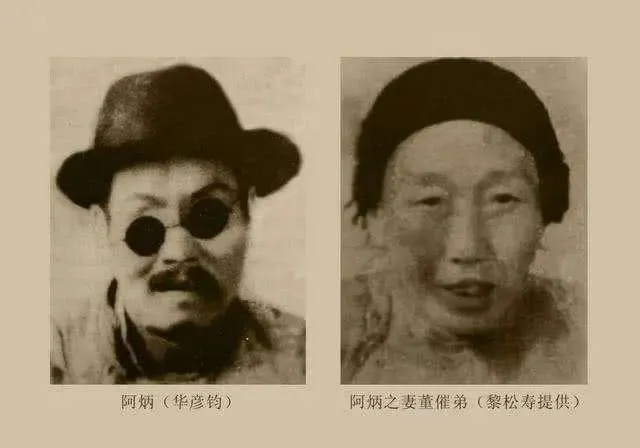

瞎子阿炳真名华彦钧,光绪十九年(1893)出生于无锡雷尊殿旁的“一和山房”。

阿炳一出生,就注定了悲惨的命运,因为他是个私生子。

阿炳的生母吴阿芬,是当地名门秦家的少奶奶。

吴阿芬刚进秦家半年,丈夫便去世,年轻美貌的吴阿芬成了寡妇。

在吴阿芬丈夫的葬礼上,秦家请来雷尊殿的道士华清和来做法事。

华清和相貌堂堂,因做法事与吴阿芬有了很多接触机会。

一来二去,两人互生情愫,背着所有人私通。

干柴烈火之下,吴阿芬的肚子一天天大了起来。

那个封建年代,寡妇行为失节,在乡下是要被浸猪笼的。

虽然吴阿芬是有钱人家的少奶奶,但她也没能逃脱厄运。

顶着众人的唾骂,吴阿芬一边抚养阿炳直到三岁,最后被逼无奈选择投井自尽。

自始至终,华清和依然是受到尊敬的雷尊殿殿主,没有认下这对可怜的母子。

吴阿芬死后,华清和通过关系将阿炳送到乡下亲戚处寄养,不敢多接触,生怕被人怀疑。

直到阿炳长到8岁,当年吴阿芬的事被人遗忘,华清和才敢接阿炳回到道观,收其为徒。

二、师傅竟是父亲

或许是出于愧疚,华清和对年幼的阿炳格外溺爱,几乎是有求必应。

观中的弟子们都很疑惑,为什么殿主对这个半道出家的弟子如此偏爱。

又为何?因为阿炳是华清和的亲儿子!

华清和字号雪梅,是个精通音律的高手,阿炳在他的教导下,学会了鼓、笛、二胡、琵琶等乐器。

虽然天赋极高,但被溺爱的阿炳衣食无忧,因此对乐器止步于熟练,并未达到艺术的层次。

在华清和的纵容下,阿炳养成了任性妄为,肆无忌惮的性格。

这为他后来的悲惨人生埋下了伏笔。

无忧无虑地过到21岁,华清和这一年去世了。

临终前,华清和力排众议,将雷尊殿交给阿炳继承,这也引起观内弟子的极大不满。

临终前,华清和把阿炳叫到床边,揭示了自己的真实身份,随后便满足地辞世。

这个消息宛如一记重锤,直接把阿炳给砸蒙了。

那负心的父亲,导致母亲被逼投井的罪魁祸首,竟然是最疼爱自己的师傅。

年轻的阿炳无法接受,精神受到重创,那个丰姿俊秀,仪表堂堂的“小天师”,开始逐渐堕落。

因为雷尊殿在当时深受百姓爱戴,所以阿炳什么不做都能收到大量香火钱。

放纵的阿炳交友不慎,很快便染上鸦片和赌博。

不仅如此,他还整日流连于烟花之地,成了一个彻头彻尾的浪荡子。

大把青春时光,阿炳都浪费在酒色之中。

他的身体被逐渐掏空,甚至染上了严重的花柳病,这也是导致他失明的原因。

阿炳失明后,道观中的弟子们联手将阿炳驱逐出庙。

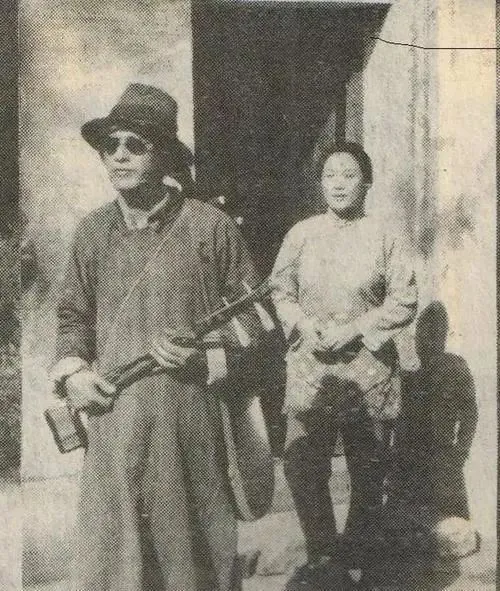

这下阿炳彻底走到了人生的低谷,又瞎又没钱,他只能拿起曾经学过的二胡,在街头卖艺糊口。

三、二泉映月的诞生

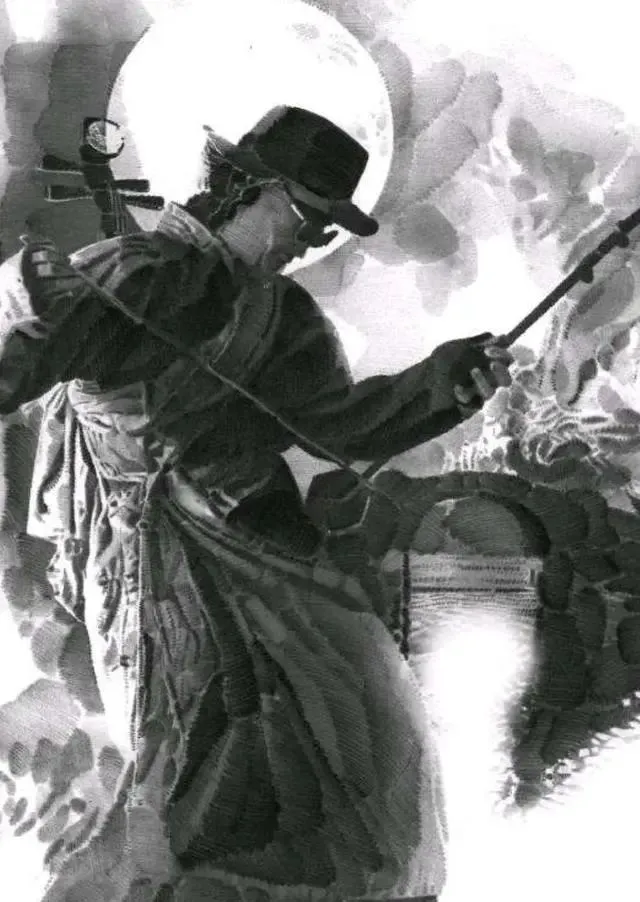

二胡成了阿炳活下去的唯一希望,日复一日在街头拉曲,使得他荒废已久的技艺逐渐精进。

阿炳的乐器天赋极高,街头演奏时常是即兴创作,经常拉完一遍自己就忘了。

1933年,经族人介绍,阿炳与寡妇催弟同居。

二人在街头卖艺,阿炳负责拉曲,催弟则大声吆喝,乞讨为生。

即便到了这种地步,阿炳仍戒不掉鸦片。

他时常索要钱财抽烟,没钱时就打骂催弟,而催弟为了依靠阿炳的手艺生存,也只能默默承受。

1947年,阿炳肺病发作,整日吐血,连上街卖艺都成了难事,只能窝在家里,靠修理胡琴为生,日子更加艰难。

1950年,杨荫浏教授为保存民间音乐,专程来到无锡,用磁带录下阿炳演奏的3首二胡和3首琵琶曲,其中最著名的《二泉映月》,就这样保存了下来。

仅几个月之后,阿炳就病逝了,死后被葬在出生地“一和山房”道士墓。

民间广泛流传一种说法,称阿炳并非地方志上记载的病逝,而是因烟瘾发作,精神摧残,浑身难受难耐,而自挂东南枝。

纵观阿炳的一生,他在厄运中诞生,曾有美好前途,却无奈命运弄人,陷入深渊。

除去《二泉映月》的艺术光环,呈现给世人的,仅是一个浪荡子跌宕起伏、令人唏嘘的一生。

当《二泉映月》那撩人的旋律响起,仿佛是阿炳在诉说自己悲凉的人生,如怨如泣。