雍和宫

发布时间:2024-09-18

在北京的繁华闹市中,有一座庄严而神秘的古刹——雍和宫。这座始建于1694年的建筑群,见证了清朝的兴衰,也成为了藏传佛教在内地的重要传播中心。从王府到皇家寺院,雍和宫的变迁折射出中国近现代史的沧桑巨变。

雍和宫最初是康熙帝赐予皇四子胤禛的府邸。1725年,雍正帝将其升格为行宫,并正式命名为“雍和宫”。然而,雍和宫的真正蜕变发生在乾隆九年(1744年)。这一年,乾隆帝将其父的潜邸、自己的出生地改建成藏传佛教格鲁派寺院,开启了雍和宫的新篇章。

改建成寺院后的雍和宫,不仅成为清政府管理全国喇嘛教事务的中心,更是藏传佛教文化传播的重要基地。乾隆帝在雍和宫立碑,规定以“金瓶掣签”来认定藏传佛教大活佛转世灵童,这一制度至今仍在沿用。雍和宫因此成为联系蒙藏上层人士、维护边疆稳定的重要纽带。

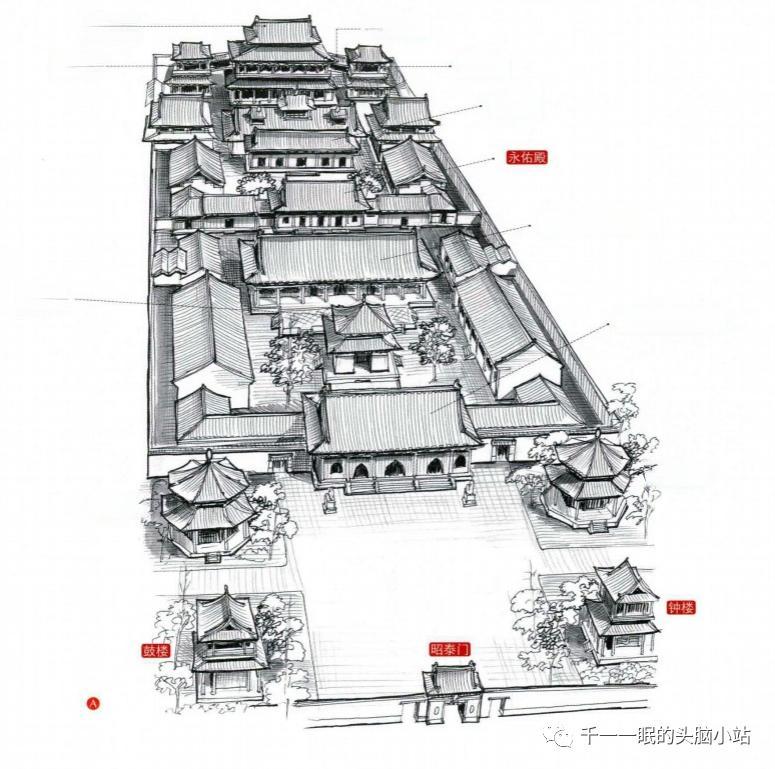

雍和宫的建筑风格也体现了汉藏文化的交融。主体建筑沿中轴线排列,从南到北依次为牌楼、昭泰门、天王殿、正殿、永佑殿、法轮殿和万福阁。其中,法轮殿的顶部采用了藏式风格的五座琉璃镏金宝瓶状天窗,彰显了藏传佛教的特色。而万福阁内高达18米的白檀木弥勒佛像,则是雍和宫的镇寺之宝,也是汉藏艺术交融的杰作。

在现代社会中,雍和宫的角色更加多元。它既是藏传佛教的宗教活动场所,也是重要的文化博物馆和旅游景点。1961年,雍和宫被列为全国重点文物保护单位。1995年,北京市文物局批准其为藏传佛教艺术博物馆。如今,雍和宫每年吸引着数百万来自世界各地的游客和信徒。

然而,作为一座古老的建筑群,雍和宫也面临着保护与发展的挑战。如何在保持原有风貌的同时,满足现代游客的需求,是管理者需要不断探索的课题。同时,如何更好地发挥雍和宫在促进民族团结、文化交流中的作用,也是值得思考的问题。

雍和宫的历史,是一部活生生的中国近现代史。它见证了清朝的兴衰,记录了藏传佛教在内地的传播,也反映了中国社会的变迁。今天,当我们走进雍和宫,不仅能感受到浓厚的宗教氛围,更能领略到中华文化的博大精深。在这座古老而神秘的寺院中,历史与现实交织,传统与现代对话,为我们提供了一个独特的视角,去思考文化的传承与创新,民族的融合与发展。