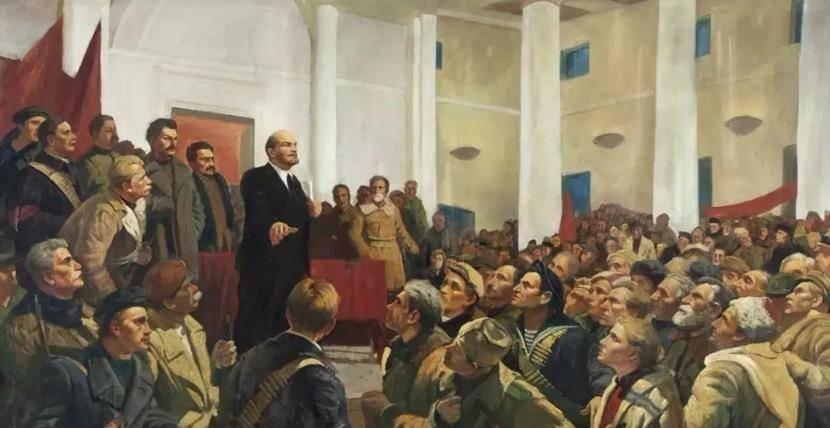

帝国陨落:忆当年之辉煌,叹如今之荒凉,概览苏联兴衰史

发布时间:2024-09-16

苏联的兴衰,不仅写在历史书上,更刻在一座座建筑中。从莫斯科的“七姐妹”到遍布全国的苏式住宅楼,这些建筑见证了苏联从崛起走向解体的全过程。

斯大林时期莫斯科七姐妹彰显帝国雄心

斯大林时期的莫斯科,七座巍峨的摩天大楼拔地而起,被称为“七姐妹” 。这些建筑包括莫斯科大学主楼、乌克兰饭店、劳动模范公寓等,它们共同构成了苏联建筑的巅峰之作。

以莫斯科大学主楼为例,这座32层的建筑高达240米,是当时苏联最高的建筑之一。它融合了古典主义的庄重与现代主义的雄伟,尖顶上矗立的红星象征着苏联的雄心壮志。这些建筑不仅是实用的公共设施,更是斯大林时代苏联国力的象征。

然而,这些建筑的诞生也伴随着争议。为了给“七姐妹”腾出空间,莫斯科许多历史建筑被拆除。例如, 莫斯科大学主楼的建设就导致了救世主大教堂的毁灭 。这种以新代旧的做法,反映了苏联急于摆脱旧时代、塑造新形象的决心。

赫鲁晓夫时代简化建筑风格引发争议

赫鲁晓夫时期,苏联的建筑风格发生了显著变化 。为了满足大规模住房需求,政府推行了“赫鲁晓夫楼”计划。这些住宅楼结构简单、造价低廉,迅速解决了住房短缺问题,但也因缺乏个性而饱受批评。

以兰州为例,1956年左右建造的八冶大院共有19栋苏式住宅楼。这些房子“带有很大坡度的斜屋顶”,体现了典型的苏联风格。然而,它们的内部结构却相对简陋,多户共用厨房和卫生间,反映了当时苏联在追求效率的同时,也牺牲了一定的生活质量。

勃列日涅夫时期建筑风格趋于保守

勃列日涅夫时期,苏联的建筑风格趋于保守。这一时期建造的建筑多以实用为主,缺乏创新。以成都理工大学的苏式建筑群为例,这些建筑建于1956年,由苏联援建,融合了苏式和中式元素。虽然它们在当时是先进的,但随着时间推移,逐渐显得陈旧。

苏联解体后,这些建筑的命运各不相同。一些标志性建筑如莫斯科的“七姐妹”得到了保护,成为历史的见证。而许多普通的苏式住宅楼则面临拆除或改造的命运。例如,兰州的兰炼街区,原有的28栋苏式住宅楼大部分已被拆除,仅剩少数作为历史遗迹保留。

苏联建筑的兴衰,折射出一个超级大国的荣辱。从斯大林时期的雄心勃勃,到赫鲁晓夫时期的务实高效,再到勃列日涅夫时期的保守停滞,这些建筑见证了苏联从崛起走向衰落的全过程。它们不仅是建筑,更是历史的活化石,记录了一个时代的辉煌与遗憾。