“莽”字玄机

发布时间:2024-09-19

“莽”字的演变历程,折射出中国文化的深厚底蕴和独特魅力。这个看似简单的汉字,蕴含着丰富的历史信息和文化内涵。

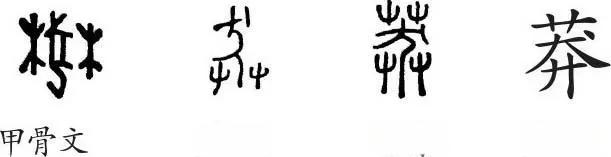

“莽”字的起源可以追溯到甲骨文时代。甲骨文中的“莽”字由“森”(代表茂密丛林)和“犬”(代表猎犬)组成,意指“含犬之林”,即猎犬追逐猎物的丛林。这一构形生动地描绘了古代狩猎场景,反映了先民的生活方式和自然环境。

随着时间推移,“莽”字的含义逐渐丰富。金文时期,“莽”字演变为“艸”(代表草丛)中有一“犬”形,进一步强化了其与自然环境的联系。小篆时期,“莽”字的构形更加明确,由“犬”在“茻”(代表草丛)中构成,形象地表达了“犬逐于旷野草丛中”的含义。

在漫长的历史长河中,“莽”字的含义不断拓展。《左传·哀公元年》中记载:“吴日敝于兵,暴骨如莽。”这里的“莽”已经泛指草丛。《小尔雅·广言》则将“莽”解释为“草也”,进一步扩大了其含义范围。

值得注意的是,“莽”字的含义并非局限于自然环境。《庄子·逍遥游》中有“适莽苍者,三飡而反”的描述,这里的“莽苍”指郊野苍茫的景色。这一用法展现了“莽”字在文学创作中的灵活运用,赋予了这个字更深层次的文化内涵。

在现代社会,“莽”字的含义更加多元化。它既可以指代茂密的草丛,也可以形容广阔无垠的原野;既可以用来描述粗鲁冒失的行为,也可以比喻勇往直前的精神。这种多重含义使得“莽”字成为了汉语中一个极具表现力的词汇。

“莽”字的演变历程,不仅反映了汉字的发展轨迹,更体现了中国文化中人与自然和谐共处的理念。从最初的狩猎场景,到后来对自然环境的描述,再到文学创作中的意象运用,“莽”字始终与自然紧密相连,展现了中国人对自然的敬畏和亲近。

在当今社会,我们或许可以从“莽”字中汲取智慧。它提醒我们,在追求发展的同时,也要尊重自然、保护环境;在面对挑战时,既要勇往直前,又要审慎行事。这种平衡和智慧,正是中国文化历经千年沉淀的精髓所在。

“莽”字的玄机,不仅在于其字形的演变,更在于其含义的丰富和文化的积淀。它是中国文化的一个缩影,展现了汉字的生命力和文化的深厚底蕴。在新时代,我们更应该珍视这份文化遗产,让古老的智慧在现代社会中焕发新的生机。