古代中国战略要地-河西走廊

发布时间:2024-09-18

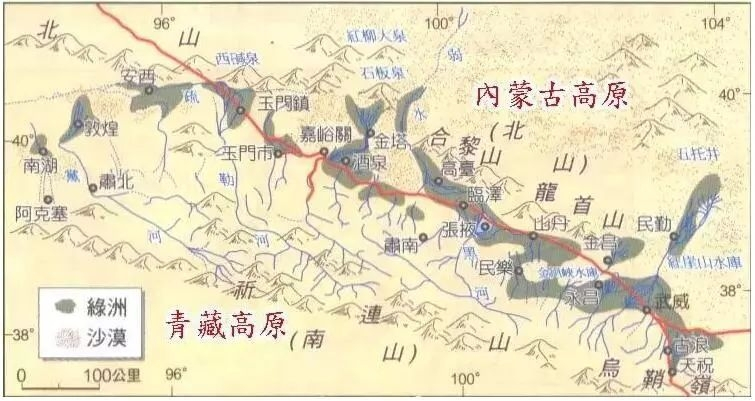

河西走廊,这条位于中国西北部的狭长地带,东起乌鞘岭,西至星星峡,南北宽仅数公里至100多公里不等,却在中国历史上扮演着举足轻重的角色。它不仅是一条地理上的走廊,更是一个文明的十字路口,见证了中国“大一统”国家的形成,促进了东西方文化的交流与融合。

作为连接中原与西域的咽喉要道,河西走廊的战略地位不言而喻。汉武帝时期,为了“断匈奴右臂,隔绝南羌、月氏”,同时也是为了“开玉门,通西域”,汉朝在河西走廊先后设置了酒泉、张掖、敦煌、武威四郡,开启了对这一地区的有效管控。这一举措不仅巩固了汉朝的边疆安全,更为中原与西域的经济文化交流奠定了基础。

河西走廊的独特地理位置使其成为多元文化交流的熔炉。它南与青藏高原毗邻,北与蒙古高原接壤,东与黄土高原相会,西与塔里木盆地连接,地处四大地理单元的交汇地带。这种特殊的地理位置使得河西走廊成为中原农耕文化、北方游牧文化、西域绿洲文化及域外文化的沟通与融通之地。

在河西走廊上演的一幕幕历史大戏中,最引人注目的是它在促进民族交融方面的作用。历史上,先后有乌孙、月氏、匈奴、鲜卑、突厥、吐蕃、吐谷浑、回纥(鹘)、党项、蒙古族、回族以及汉族等几十个民族在此栖息。这些民族或辗转迁徙,或世代居住,在交融与发展的过程中逐渐形成了多元一体的格局,使河西走廊成为“华夷交汇”之地。

河西走廊的重要性不仅体现在军事和政治层面,更在于它在促进东西方文化交流中所扮演的关键角色。张骞“凿空”西域,开启了中原与西域的官方交流和直接贸易。此后,汉、唐、元、明、清等朝代在河西走廊设有完备的驿站体系,保障丝绸之路的正常运行。正是通过这条走廊,中国的丝绸、瓷器等商品被送往西方,而西域的葡萄、马匹等特产也被引入中原。

莫高窟的存在更是河西走廊作为文明交汇点的生动写照。这座世界上历史延续最悠久、保存最完整、内容最丰富、艺术最精美的佛教艺术遗存,见证了佛教艺术在中国的传播与发展。莫高窟壁画中的飞天形象,从早期的粗犷朴拙到后来的婀娜飘逸,反映了东西方文化艺术不断交融的过程。

正如唐太宗所言:“向使中国不安,日南、西域朝贡使亦何缘而至?”河西走廊的畅通无阻,是中原王朝安定与强大的体现,也是文明交流的前提。从古丝绸之路到今天的“一带一路”,河西走廊见证了东西方文明的交流交融,凝结了悠久灿烂的历史文化遗产。

今天,当我们站在河西走廊上,仿佛仍能听到千年前驼铃的回响。这条文明的十字路口,不仅塑造了中国的历史,也丰富了人类文明的图谱。它提醒我们,文明因交流而多彩,因互鉴而丰富。在当今世界,这种开放包容、互学互鉴的精神,依然值得我们珍视和传承。