《岳阳楼记》全文,全注,全译,全解,全成语,全评(汇总版)

发布时间:2024-09-16

范仲淹的《岳阳楼记》创作于北宋庆历六年(1046年),当时他因政治改革失败而被贬至邓州。在这篇千古名文中,范仲淹不仅描绘了岳阳楼的壮丽景色,更抒发了自己“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟,以及“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的崇高理想。

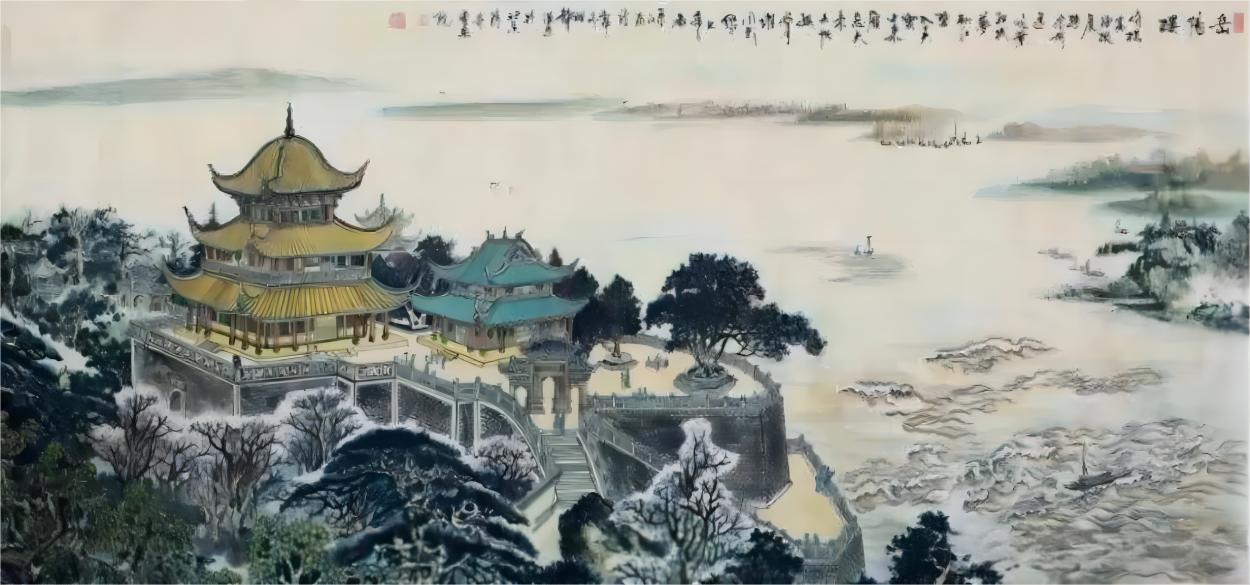

文章开篇即点明写作缘由:“庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴。乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。属予作文以记之。”短短数语,既交代了背景,又暗含了对滕子京政绩的赞赏。接下来,范仲淹用生动的笔触描绘了洞庭湖的壮阔景象:“衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。”这不仅展现了岳阳楼的地理优势,更暗示了天地间的变幻无常。

然而,范仲淹并未止步于写景。他以“迁客骚人”的不同心境,巧妙地将自然景观与人生哲理相结合:“若夫淫雨霏霏,连月不开……登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。”通过描绘阴雨连绵时的凄凉景象,他道出了失意文人内心的悲苦。紧接着,他又以春光明媚时的景象,展现了另一种心境:“至若春和景明,波澜不惊……登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。”这种对比不仅展现了景物的变幻,更揭示了人心的起伏。

在文章的高潮部分,范仲淹提出了自己对“古仁人之心”的理解:“不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’乎!”这段话不仅体现了范仲淹的政治理想,更彰显了他超越个人得失的高尚情操。正是这种“以天下为己任”的精神,使得《岳阳楼记》超越了一般写景抒情之作,成为一篇具有深刻思想内涵的政论散文。

《岳阳楼记》的艺术成就同样令人瞩目。文章将记叙、写景、抒情、议论融为一体,动静相生,明暗相衬,语言凝练而富有音韵美。特别是“浮光跃金,静影沉璧”等句子,不仅描绘了洞庭湖的美景,更蕴含了深刻的哲理。范仲淹还巧妙地运用了排比、对偶等修辞手法,增强了文章的节奏感和表现力。

《岳阳楼记》对中国文学和思想产生了深远影响。它不仅开创了“记”这一文体的新境界,更成为了后世文人追求的理想人格的典范。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神,激励了无数仁人志士为国为民而奋斗。这种超越个人得失、心系天下的情怀,成为了中国知识分子的精神追求。

范仲淹的一生,正是这种精神的生动写照。他虽屡遭贬谪,却始终心系天下,坚持改革理想。正如他在《岳阳楼记》中所言:“进亦忧,退亦忧。”这种忧国忧民的情怀,使他成为北宋乃至整个中国历史上的一位杰出人物。

《岳阳楼记》不仅是一篇优美的散文,更是一面镜子,映照出范仲淹高尚的人格和深邃的思想。它穿越千年,至今仍激励着我们以更广阔的视野、更崇高的理想去面对人生,去服务社会。这,或许就是经典之所以为经典的原因所在。