侗族,一个神秘而古老的民族

发布时间:2024-09-19

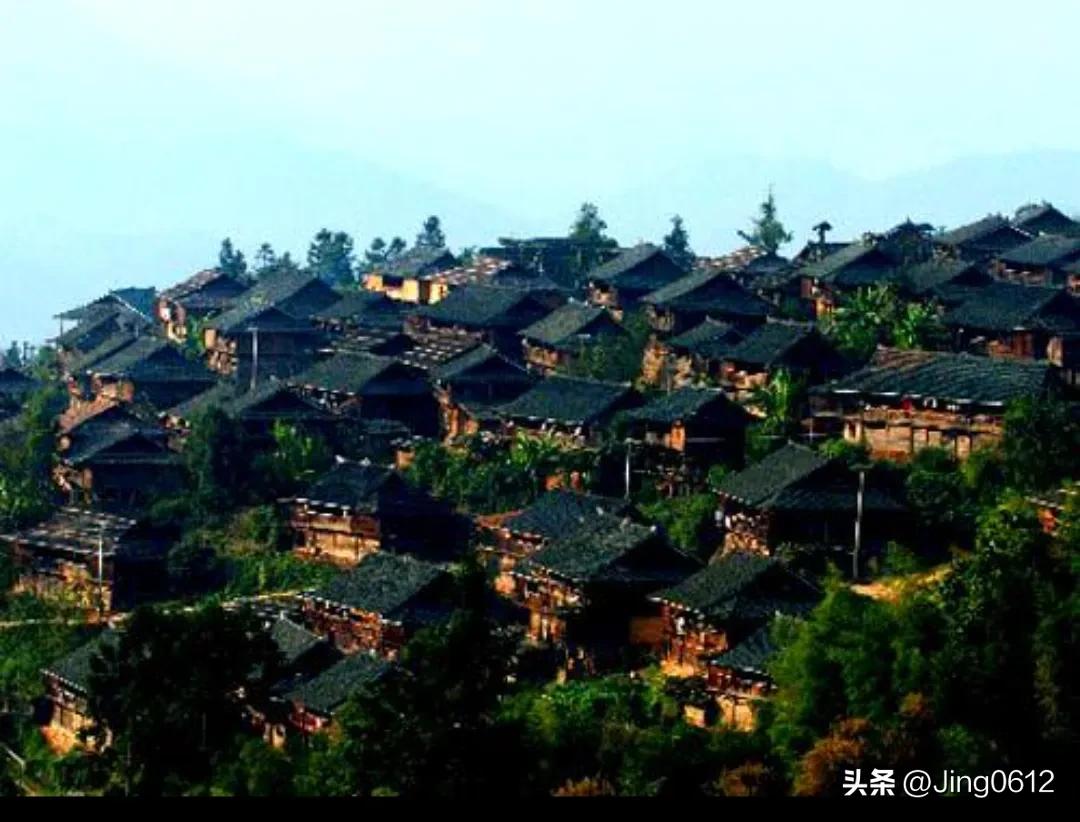

在贵州、湖南、广西交界的大山深处,一座座侗族村寨依山傍水而建。而在这片宁静的土地上,最引人注目的莫过于矗立于寨中央的鼓楼。作为侗族文化的象征,鼓楼不仅是侗寨的标志性建筑,更是侗族社会的核心和灵魂。

鼓楼的建筑艺术堪称侗族人民智慧的结晶。以杉木为主要材料,鼓楼采用榫卯结构,不用一钉一铆,却能历经数百年而不朽不斜。据记载,贵州黎平县述洞下寨的独柱鼓楼建于明崇祯九年(1636年),至今已有387年的历史,依然屹立不倒。鼓楼的外形独特而富有美感,楼顶的葫芦形顶尖直刺苍穹,中部层层叠叠的檐角犹如白鹤展翅,既体现了侗族对自然的敬畏,又融入了汉族建筑的元素。

然而,鼓楼的价值远不止于其建筑艺术。它是侗族社会结构的缩影,也是侗族文化的载体。在侗族社会中,鼓楼既是族姓的标志,又是村民休闲、社交、议事的中心。正如侗族古训所言:“先修鼓楼,后起民房立寨。”鼓楼的存在,体现了侗族聚族而居、团结协作的生活方式。

鼓楼的多功能性令人惊叹。它是年轻人社交的场所,是接待客人的地方,更是传递信息或报警的工具。在紧急情况下,寨中“头人”会登楼击鼓,召集村民。正如清代文献《黔记》所记载:“凡有不平之事,即登楼击之,各寨相闻,俱带长镖利刃,齐至楼下,听寨长判之。”这种高效的集会方式,展现了侗族社会的组织能力和凝聚力。

鼓楼文化的发展,也反映了侗族与自然、与其他民族的互动关系。侗族选择在高处建楼,既是为了便于观察四周,也是为了躲避洪水。鼓楼的选址和建造,充分考虑了当地的地理环境。同时,鼓楼的建筑风格也吸收了汉族建筑的元素,如重檐楼塔的造型,体现了侗汉文化的交流融合。

在现代社会,鼓楼文化依然焕发着勃勃生机。侗族木构建筑营造技艺已被列为国家级非物质文化遗产。鼓楼建筑传承人陆文礼不仅建造了我国目前最高的木结构鼓楼——从江鼓楼,还将侗族鼓楼修建到了北京中华民族园。更重要的是,他将鼓楼建造过程编撰成《侗族鼓楼建筑施工设计图册》,改变了侗族鼓楼长期以来无图纸、无教程的历史,为这项技艺的传承和发展开辟了新的道路。

侗族鼓楼,这座屹立于大山深处的木构建筑,不仅是一座建筑,更是一部立体的侗族文化史。它见证了侗族人民的智慧与创造力,承载着侗族社会的组织方式和文化传统。在现代化的浪潮中,鼓楼文化依然保持着旺盛的生命力,继续书写着侗族文化的辉煌篇章。