几乎被遗忘的古代度量单位,闽南地区还在使用

发布时间:2024-09-02

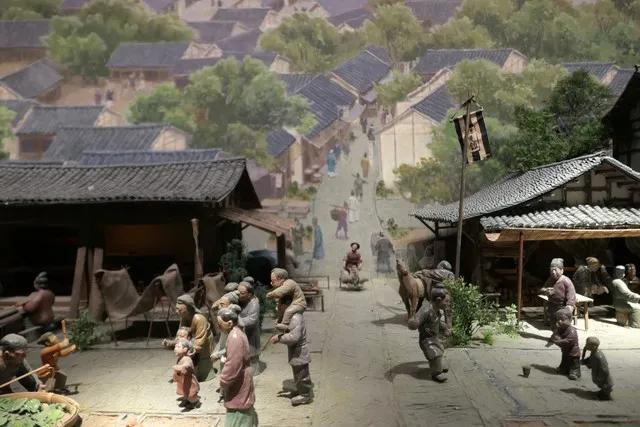

在现代化浪潮席卷全球的今天, 闽南地区仍保留着一些几乎被遗忘的古代度量单位。 这些看似过时的计量方式,却在日常生活中扮演着不可或缺的角色,成为连接古今的文化纽带。

“石”和“担”是闽南地区最常用的两个度量单位。 在闽南语中,“石”主要用于表示容量,而“担”则表示重量。有趣的是,这两个单位的发音在闽南语中都是“dàn”。这种发音上的巧合,反映了这两个单位在使用上的密切关联。

“石”在闽南地区的容量大小并不固定。以福州地区为例,清康熙年间的一份田契记载:“共受种二石七斗五升,年载租谷五十五石一斗零,每石合平称六十六斤、七十二不等算。”这意味着在福州,一石的重量大约在50到75斤之间。而在闽南永春,一石的重量则在53斤到59斤之间不等。

相比之下,“担”在闽南地区的重量则相对固定,通常为100斤。这种重量单位在农业社会中尤为重要,因为它是衡量农作物产量和交易的基本单位。

这些古代度量单位之所以能在闽南地区长期存在,与其独特的地理和文化环境密不可分。闽南地区自古就是中国与东南亚文化交流的重要枢纽,其度量衡体系既保留了中国传统的特色,又吸收了东南亚文化的元素。这种多元文化的交融,使得闽南地区的度量单位呈现出独特的面貌。

值得注意的是,闽南地区的度量单位并非完全孤立于东亚传统度量衡体系。例如,“石”和“担”这两个单位,在日本的“尺贯法”和朝韩的“尺斤法”中也有类似的概念。这种相似性反映了东亚文化圈在度量衡方面的共通性,同时也凸显了闽南地区在这一文化圈中的独特地位。

这些几乎被遗忘的古代度量单位,如今在闽南地区的日常生活中仍然鲜活存在。它们不仅是一种计量方式,更是当地文化传承的重要载体。 通过这些单位,我们可以窥见古代闽南人的生活智慧 ,感受他们与自然和谐共处的哲学思想。

在追求标准化和国际化的今天,这些独特的度量单位提醒我们,文化的多样性同样值得珍视。它们的存在,不仅丰富了我们的语言,也为我们提供了理解历史、认识文化的新视角。或许,正是这些看似过时的度量单位,让我们在快速变化的世界中,找到了一份属于自己的文化根基。