河津建筑文化——门楼建筑的文化内涵

发布时间:2024-09-18

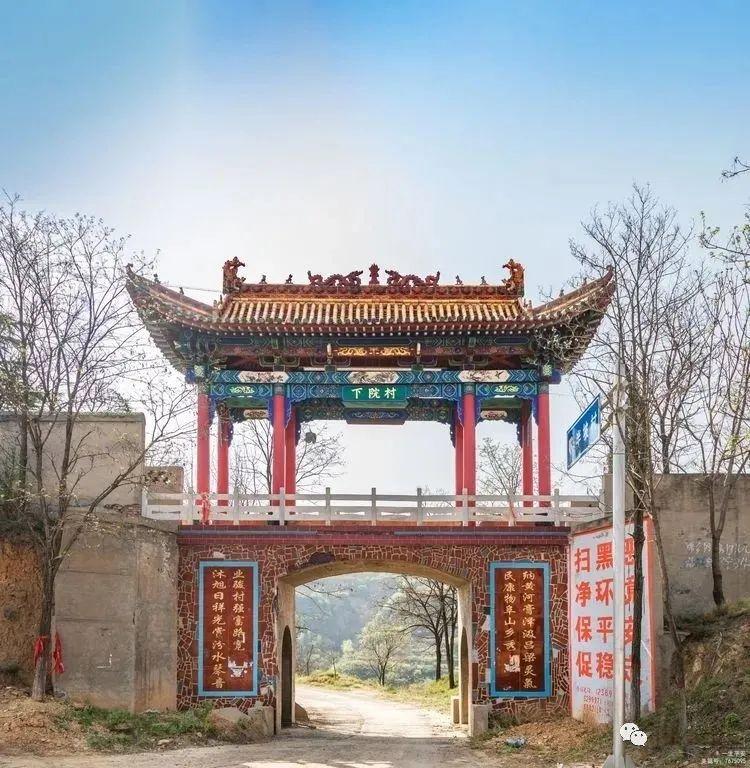

河津市,这座位于山西省西南部的城市,以其独特的门楼建筑闻名遐迩。这些精美的门楼不仅是河津建筑文化的瑰宝,更是当地社会等级和家族地位的生动写照。

门楼,作为中国传统建筑中的一种特殊形式,集文学、书法、雕刻、灰陶琉璃艺术于一体,是河津地区民俗文化的集中体现。在河津的古建筑民居中,门楼匾额上的文字往往蕴含着丰富的历史文化内涵。如“乐为善”、“安处善”等匾额,不仅反映了传统的伦理观念和道德观念,还宣扬了积德行善的传统美德,对后人具有教育和启迪作用。

门楼的结构特点也体现了河津人的智慧。典型的门楼由底座、立柱、额坊、字板(匾额)四大部分组成,有的还配有檐顶。其中,底座深埋地下数十公分,确保门楼的稳定性;立柱则支撑着整个门楼的重量。这种结构不仅体现了建筑的实用性,更彰显了河津人追求稳固和谐的生活理念。

门楼建筑的演变也反映了河津地区的历史变迁。从最初的简单结构,到后来的精雕细琢,门楼的复杂程度往往与家族的兴衰紧密相连。一些保存完好的门楼,如贺家庄的“敦倫堂”,不仅展现了精湛的建筑技艺,更记录了家族的历史和文化传承。

然而,随着现代化进程的加快,许多精美的门楼面临着被忽视甚至被破坏的危险。正如古建筑画家连达所观察到的,许多极有历史和艺术价值的老宅子和古民居被新房子所取代,一些偏远的村庄因为人口外迁而几近荒废,老宅子成片地荒废坍塌。

面对这种情况,河津市政府和社会各界正在积极采取措施,加强对门楼建筑的保护和传承。通过开展文物普查、制定保护规划、举办文化活动等方式,努力让这些承载着河津文化记忆的门楼重新焕发生机。

河津的门楼建筑,不仅是建筑艺术的瑰宝,更是河津文化的重要载体。它们见证了河津的历史变迁,记录了河津人的生活哲学,是河津文化不可或缺的一部分。在现代化的浪潮中,如何保护和传承这些珍贵的文化遗产,让它们在新时代继续绽放光彩,是每一个河津人需要思考和努力的方向。