年号 谥号 庙号

发布时间:2024-09-03

在中国悠久的历史长河中,年号、谥号和庙号是三个与帝王密切相关的称号。它们不仅记录了帝王的生平事迹,更承载着丰富的政治文化内涵。

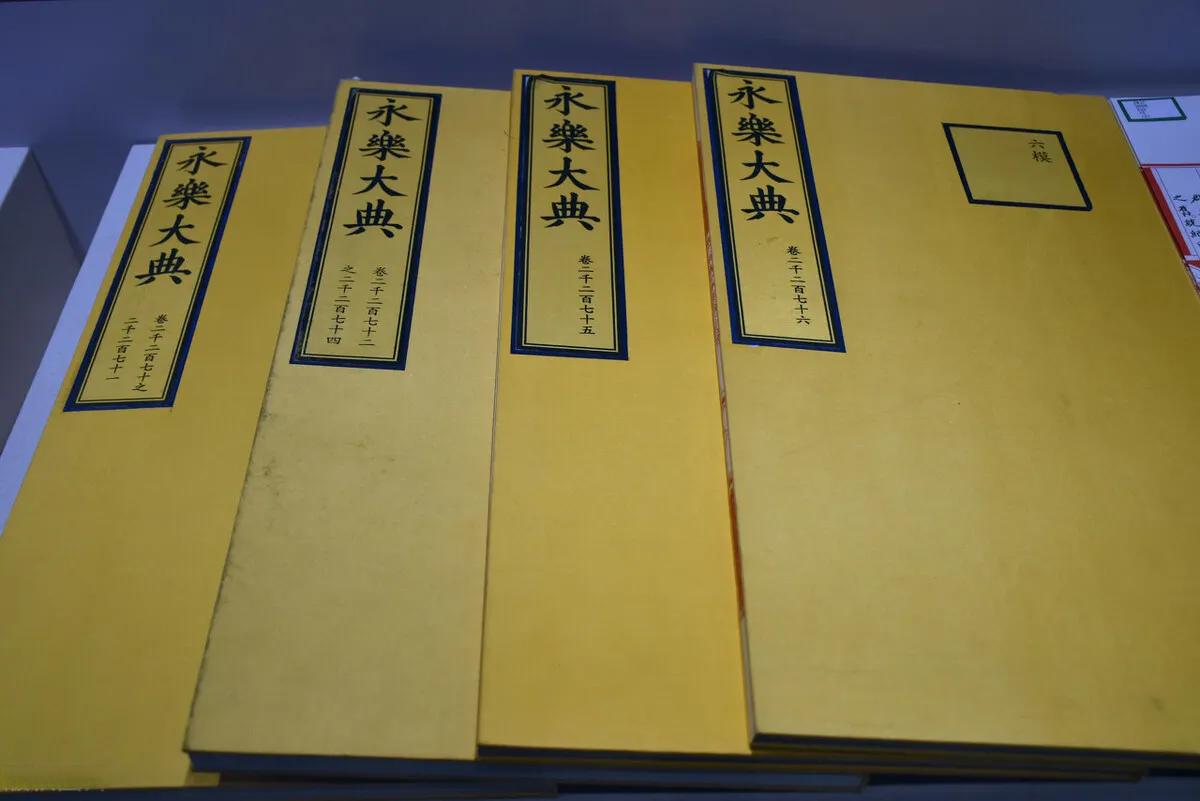

年号,作为纪年的名号,起源于汉武帝时期。公元前140年,汉武帝即位后开始使用“建元”作为第一个年号,从此开启了中国历史上长达两千多年的年号纪年制度。年号的使用最初较为频繁,如汉武帝在位期间就多次更改年号。到了明朝以后,年号的使用趋于稳定,一个皇帝通常只使用一个年号,如明太祖的“洪武”、清圣祖的“康熙”等。年号的变迁往往与重大历史事件相关,如唐朝的“天宝”年号就因安史之乱而被废止。

谥号,是对帝王生平功过的评价。早在商朝,就已经出现了谥号的雏形。秦始皇统一六国后,认为谥号有“子议父、臣议君”之嫌,一度废除了谥号制度。汉代恢复谥号后,它逐渐成为评价帝王的重要方式。谥号通常由礼官议定,如汉武帝的“武”、隋炀帝的“炀”等,都反映了帝王的生平事迹和品德。谥号的字数在历史上有所变化,从最初的单字到后来的多字,如清太祖的谥号长达23字。

庙号,是帝王死后在太庙被供奉时的称号。庙号制度起源于商朝,最初并非所有帝王都有庙号。汉朝时期,庙号的使用开始规范化,如汉高祖刘邦的庙号为“太祖”。庙号的选字并不严格参照谥法,但也有褒贬之意。如“太祖”、“高祖”通常用于开国皇帝,“太宗”则用于有重大功绩的继位者。庙号的使用在唐朝以后变得普遍,几乎每个皇帝都有庙号。

这三个称号的使用,反映了中国古代政治文化的演变。年号的变迁记录了王朝的兴衰,谥号的褒贬体现了对帝王的评价,而庙号则彰显了帝王在宗庙祭祀中的地位。它们共同构成了中国古代帝王称号体系,成为研究历史的重要资料。

值得注意的是,随着时代的变迁,这些称号的含义也在不断演变。如谥号在汉代主要用于评价帝王,到了宋代则更多地用于追封先祖。庙号在汉代使用较为谨慎,到了唐朝以后则几乎成为每个皇帝的标配。这些变化反映了中国古代政治文化的复杂性和多样性。

年号、谥号和庙号,作为中国古代帝王称号体系的三个重要组成部分,不仅记录了历史,更承载了丰富的文化内涵。它们的存在,为我们理解中国古代的政治文化提供了一个独特的视角。