李白《静夜思》:“床前明月光”中的“床”,到底指什么?

发布时间:2024-09-19

“床前明月光,疑是地上霜。 ”李白的《静夜思》开篇两句,看似简单,却蕴含着千百年来文人墨客的无尽遐想。其中,“床”字的含义更是引发了持续不断的争议。

有人认为,“床”在这里指的是“井床”。 持此观点者援引《说文解字》中“牀”字的解释,指出古代的床最初是版筑两堵矮墙,中间填充草或皮毛供人坐躺。随着时间推移,床的含义逐渐扩大,泛指有一定承载能力的平台。井床,即水井周围的硬化地面,也被视为一种“床”。支持者认为,李白身处异乡,面对井水映照的月光,自然会勾起对故乡的思念。

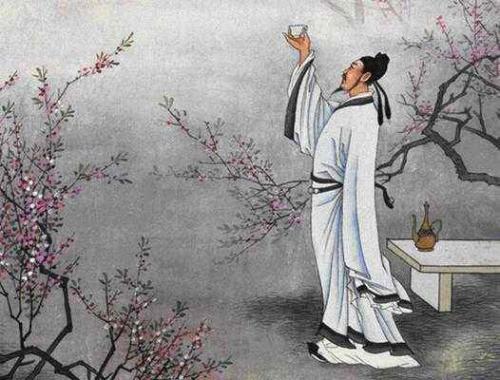

另一派则主张“床”指的是“胡床”。 他们指出,胡床是一种可以折叠的交椅,类似于现代的马扎。持此观点者认为,李白出生于西域,使用家乡的方言并不奇怪。而且,坐在胡床上赏月,既符合诗意,又不失文人雅致。

还有人坚持认为“床”就是普通的卧床。 他们指出,在李白的其他诗作中,“床”字多指卧床,如“床中绣被卷不寝”、“罗帷绣被卧春风”等。支持者认为,李白在旅社中,面对月光洒满床前的景象,自然会引发思乡之情。

然而,这些解释都存在一定的局限性。如果“床”指井床,那么“疑是地上霜”一句就显得有些牵强。如果是指胡床,那么“举头望明月,低头思故乡”的动作就显得有些别扭。如果是卧床,那么“地上霜”的意象又难以解释。

事实上, “床”字在古代汉语中本就有多重含义。 《说文解字》将其解释为“安身之坐者”,而汉代刘熙的《释名》则说“人所坐卧曰床”。从这些解释可以看出,“床”最初兼具坐具和卧具的功能,随着时间推移,其含义逐渐固定为卧具。

这种多义性恰恰反映了语言的演变过程。 正如马未都先生所言:“古代汉语中很多词汇,单音词汇的时候指的是两种东西,床它的功能是逐渐由坐具转为了纯粹的卧具,逐渐地,不是一开始就是这样的。”这种演变过程,为我们理解古诗带来了挑战,也增添了趣味。

或许,我们永远无法确定《静夜思》中“床”的确切含义。但这种不确定性,恰恰体现了古诗的魅力所在。它给了我们无限的想象空间,让我们能够在文字的缝隙中,感受诗人的情感,体会语言的美妙。

无论如何, 李白在月光下思念故乡的那份深情,才是这首诗真正的核心。 正如一位学者所言:“李白一代诗仙,一生创作经典诗歌无数,为中华民族留下了宝贵的文化记忆。太白的诗素来放荡不羁,浑然天成,不喜刻意雕琢,也正因此给了后人更多想象和探讨的空间,但无论作何解释,‘床前明月光’所代表的意境都是独一无二的。”

在这个意义上,《静夜思》中的“床”,已经超越了其字面含义,成为了一个承载思乡之情的意象。它提醒我们,诗歌的魅力不仅在于文字的表面含义,更在于它所唤起的情感共鸣。而这,或许正是古典诗词历久弥新的原因所在。