中医诊断——舌诊法

发布时间:2024-09-02

中医舌诊法源远流长,最早可追溯至《黄帝内经》。这一独特的诊断方法通过观察舌质和舌苔的变化,来了解机体的生理功能和病理变化。随着现代科技的发展,舌诊法正在焕发新的生机。

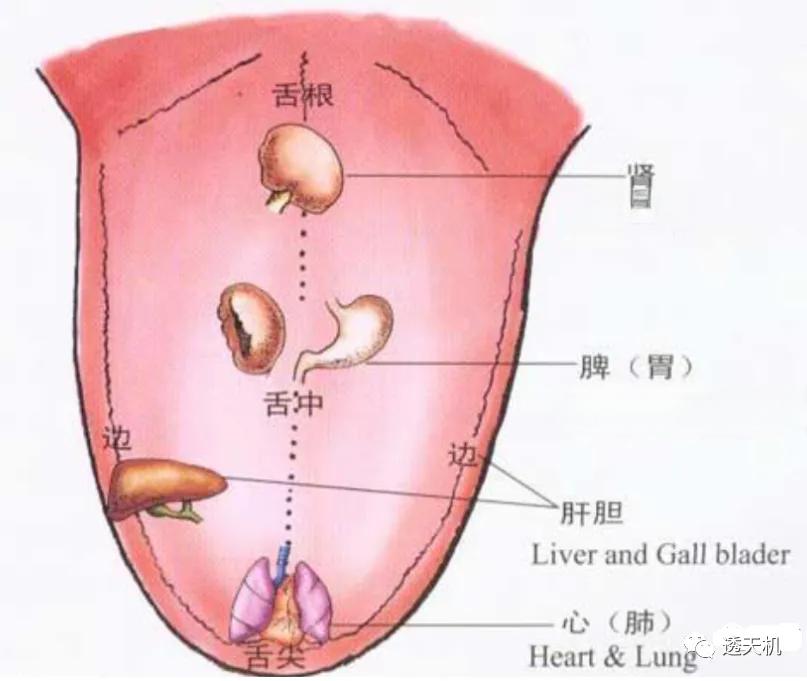

舌诊法的原理基于中医的整体观念。中医认为,舌通过经络与五脏相连,人体的脏腑、气血、津液的虚实变化都能在舌象上得到反映。正如《敖氏伤寒金镜录》所言:“舌为心之苗,又为脾之外候。”因此,通过观察舌象,可以了解全身的健康状况。

在现代医学中,舌诊法的应用范围正在不断扩大。上海科学技术出版社出版的《中医舌诊研究与临床应用》一书,系统介绍了舌诊的理论源流、术语标准化研究、舌象形成机制研究以及常见病证的舌诊特征。书中提到,舌诊的客观化研究得到了较大发展,图像处理、传感器、计算机等技术的应用,使得舌诊的准确性大大提高。

具体操作时,舌诊法遵循一定的步骤。首先要注意光线,最好在自然光下进行观察。其次,要按照“舌尖-舌中-舌根-舌侧”的顺序观察,先看舌体再看舌苔。正常舌象应为“淡红舌,薄白苔”。如果发现异常,如舌苔白厚腻、舌质红绛等,都可能提示不同的健康问题。

在临床实践中,舌诊法的应用案例不胜枚举。例如,一位舌体尖瘦、舌色偏红的患者,可能提示上焦和中焦有能量阻滞。通过在相应穴位进行刮痧,可以改善症状。这种诊断方法不仅直观,而且简便易行,深受医患双方欢迎。

然而,舌诊法也存在一定的局限性。正如《中医舌诊研究与临床应用》一书中所指出的,某些食物或药物可能会影响舌象,造成误诊。因此,在进行舌诊时,需要详细询问患者的饮食和用药情况。

尽管如此,舌诊法仍然是中医诊断学中不可或缺的重要组成部分。它不仅体现了中医“望闻问切”的整体观念,也为现代医学提供了一个独特的诊断视角。随着科技的进步和研究的深入,相信舌诊法将在未来的医疗实践中发挥更大的作用。