空腹16个小时,身体会启动自噬功能?真相让人大吃一惊

发布时间:2024-09-16

空腹16小时真的会启动自噬功能吗?答案是:可能,但并非必然。

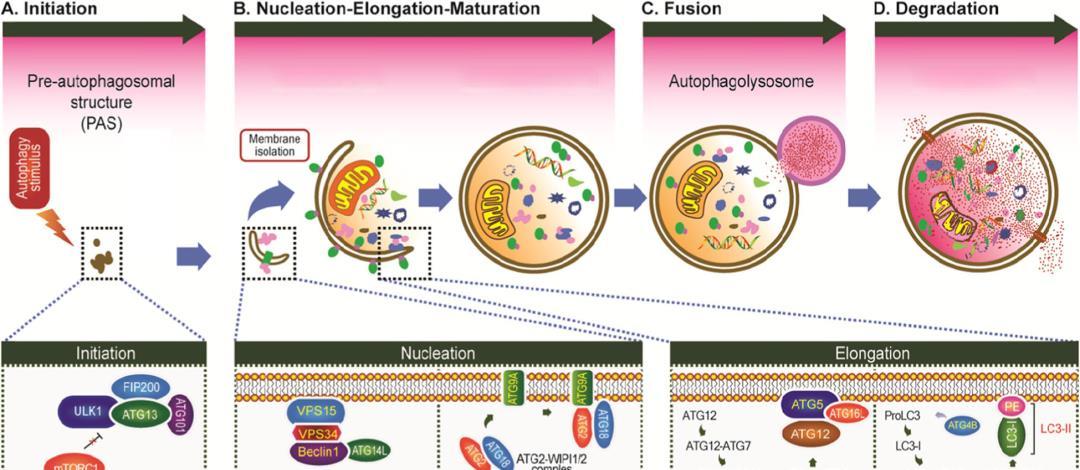

自噬(autophagy)是一种细胞自我吞噬的过程,通过溶酶体机制降解和回收细胞内受损的细胞器、错误折叠的蛋白质等大分子物质。这一过程在细胞生长、发育和稳态维持中扮演着关键角色。然而,自噬的启动并非仅由饥饿状态决定,而是受到多种因素的复杂调控。

自噬机制的发现可以追溯到1963年,比利时科学家克里斯汀·德·迪夫首次提出了“自噬”这一概念。但直到1990年代,日本科学家大隅良典在酵母中发现了自噬的关键基因,才真正揭开了自噬研究的序幕。2016年,大隅良典因“对细胞自噬机制的发现”荣获诺贝尔生理学或医学奖,标志着自噬研究进入了新的阶段。

自噬过程可以分为巨自噬、微自噬和分子伴侣介导的自噬三种类型。其中,巨自噬是最主要的途径,涉及双层膜结构“自噬体”的形成。自噬体包裹胞质成分,如蛋白质聚集体、损伤或衰老的线粒体等,最终与溶酶体融合降解。这一过程受到ATG基因编码的蛋白质的精密调控。

自噬在细胞中扮演着不可或缺的质量控制角色。它不仅能帮助细胞度过营养缺乏的困难时期,还能清除受损的细胞器和蛋白质,维持细胞的稳态。然而,自噬也是一把双刃剑。过度的自噬可能导致细胞死亡,与多种疾病的发生密切相关。

近年来,自噬研究已成为生物学、医学、植物学和微生物学的热门领域。据统计,自2005年以来,每年发表的自噬相关论文数量已从不足20篇激增至4500篇左右。这一研究热潮的背后,是科学家们对自噬在疾病发生中作用的日益重视。

自噬与多种疾病密切相关,包括癌症、神经退行性疾病、免疫性疾病和糖尿病等。例如,在神经退行性疾病中,自噬功能障碍可能导致受损蛋白质和细胞器的积累,进而引发细胞死亡。而在癌症中,自噬既可以促进肿瘤细胞的生存,也可能诱导肿瘤细胞死亡,表现出复杂的双重作用。

尽管自噬研究取得了显著进展,但其在疾病治疗中的直接应用价值仍有待进一步探索。未来的研究方向可能包括:开发能够精确调控自噬的药物,以治疗与自噬相关的疾病;深入理解自噬在不同疾病中的具体作用机制,为个性化治疗提供依据;探索自噬与其他细胞过程的相互作用,以全面理解细胞稳态调控的复杂网络。

总的来说,自噬研究为我们理解细胞如何重复利用其成分提供了一种全新的视角。它不仅揭示了细胞自我保护和质量控制的精妙机制,也为多种疾病的治疗提供了新的思路。随着研究的深入,我们有理由相信,自噬这一细胞内部的“吸尘器”将在未来的疾病防治中发挥重要作用。