中华姓氏的起源与演变:从图腾到文字的历史探索

发布时间:2024-09-02

在中国悠久的历史长河中,姓氏如同一颗颗璀璨的明珠,串联起中华文明的脉络。它们不仅是血缘关系的标识,更是中华文化传承的活化石,承载着丰富的历史信息和文化内涵。

姓氏的起源可以追溯到远古的图腾崇拜时代。在原始社会,人们将某种动植物或自然现象奉为图腾,视作本氏族的保护神。随着时间推移,这些图腾符号逐渐演变成了姓氏。正如《说文解字》所言:“姓,人所生也……从女从生。”这不仅反映了母系社会的特点,也揭示了姓氏与生命繁衍的密切联系。

随着社会的发展,姓氏制度也在不断演变。最初,姓和氏是分开的。姓用于指称源于同一始祖、具有共同血缘关系的人,而氏则用于区分某个具体氏族中的人。在母系氏族社会,女子地位高贵,生育能力被视为部落强大的关键。因此,姓氏多与“女”字相关,如姬、姜、姒、姚等。这种现象不仅反映了当时的社会结构,也体现了先民对生命延续的重视。

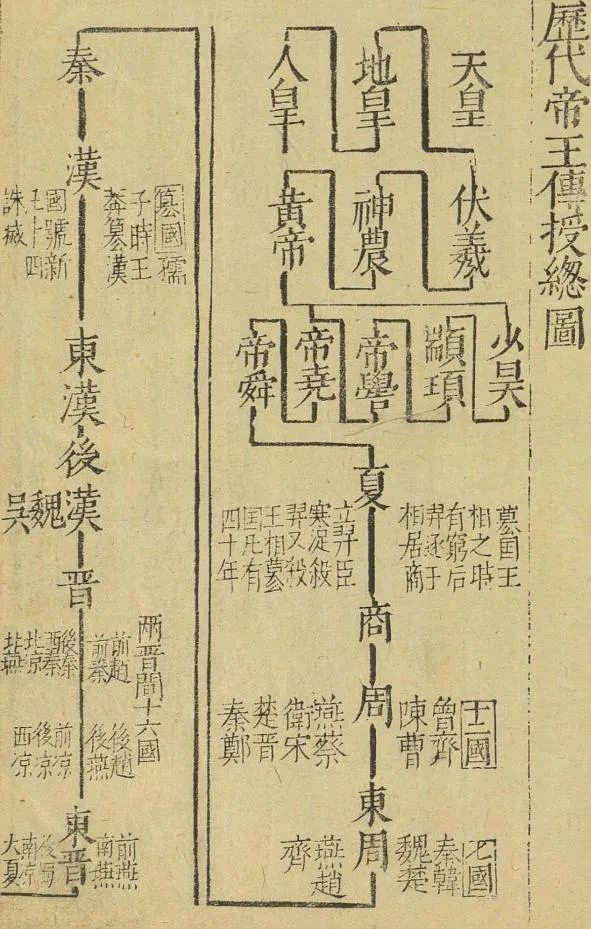

进入父系社会后,姓氏制度发生了重大变化。姓氏开始与封地、官职等社会地位因素挂钩。例如,周朝大规模分封诸侯,诸侯国的后人便以封国名为氏。这种做法不仅强化了统治,也促进了姓氏的多样化。据统计,目前中国有4000到6000个姓氏,但实际应用的约1000个左右。其中,张、王、李、赵等大姓历史悠久,分布广泛,多为皇帝赐姓。

姓氏的来源多种多样,大致可分为几类:一是古代姓氏沿用至今,如姬、姜等;二是以封地、官职为氏,如齐、鲁、司马等;三是以职业为姓,如巫、卜、陶等;四是以居住地为姓,如裴、陆、阎等。这些姓氏背后,都蕴含着丰富的历史文化信息。

值得注意的是,姓氏在中华民族的形成过程中发挥了独特的作用。它不仅是血缘关系的标识,更是文化认同的纽带。在中华民族文化的同化和国家统一的过程中,姓氏起到了重要的凝聚作用。正如唐太宗时期编纂的《氏族志》所示,姓氏已成为当时推举贤能为官或撮合婚姻的重要依据。

随着时代的变迁,姓氏制度也在不断演变。从最初的图腾符号,到后来与社会地位、职业等紧密联系,再到如今更多地承载文化认同的功能,姓氏始终是中华文明的重要组成部分。它如同一面镜子,映照出中华民族的发展历程,也见证了中华文化的博大精深。

在当今全球化的背景下,姓氏依然在维系文化认同、传承家族传统等方面发挥着重要作用。它不仅是一个人的身份标识,更是连接过去与未来的文化纽带。通过了解姓氏的起源与演变,我们不仅能更好地认识自己的根,也能更深刻地理解中华文明的深厚底蕴。