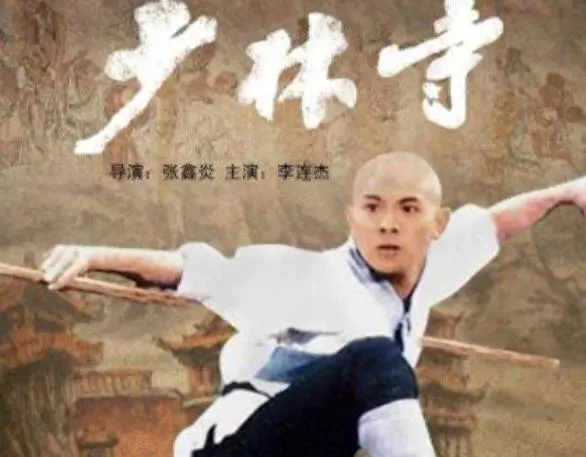

【穿帮镜头】82版《少林寺》中的经典笑料,原来英雄也会出错!

发布时间:2024-09-02

1982年上映的《少林寺》不仅创造了1毛钱票价下1.6亿元的票房神话,更成为中国功夫片史上一座难以逾越的丰碑。然而,这部经典之作中却隐藏着不少令人忍俊不禁的穿帮镜头,为这部严肃的武侠片增添了几分幽默色彩。

在电影中,有一个场景是小虎的父亲踢断一根木桩以阻挡追兵。镜头中,那根断开的木桩切口异常平整,一眼就能看出是道具组特意准备的。另一个场景中,昙宗师父正在和众弟子上山挑柴,突然间,原本空无一物的柴担上凭空出现了一堆枯草。这些穿帮镜头虽然看似低级,却恰恰反映了当时中国电影工业的稚嫩与质朴。

事实上,《少林寺》的拍摄过程充满了艰辛与挑战。据导演张鑫炎回忆,当时的少林寺还十分荒凉,山上野草齐腰,没有像样的道路。寺内只有几位年迈的僧人,根本不存在所谓的“少林武僧”。电影中的许多场景,如绿树环绕的室外练功场,实际上是借用了附近的中岳庙和杭州的“花岗观鱼”等地的景观。这种“因地制宜”的拍摄方式,虽然造成了不少穿帮镜头,但也为影片增添了几分真实感和亲切感。

更值得一提的是,《少林寺》的武打场面几乎都是演员们自己设计的。扮演“秃鹰”的计春华回忆道:“当时根本没有动作指导,拍谁的镜头谁自己设计动作。”这种“纯手工”的制作方式,虽然难免会出现一些失误,但也让观众得以一窥真正的中国武术魅力。

这些穿帮镜头不仅没有影响《少林寺》的经典地位,反而成为了影迷们津津乐道的话题。它们就像是电影中不经意间露出的“小尾巴”,让这部严肃的武侠片多了几分烟火气和人情味。正是这种质朴无华的真实感,让《少林寺》在40年后依然魅力不减。

《少林寺》的成功,不仅仅在于其艺术成就,更在于它所代表的时代精神。在那个物质匮乏、技术落后的年代,一群满怀热情的电影人用他们的智慧和汗水,创造出了这样一部划时代的杰作。这些穿帮镜头,恰恰见证了中国电影人不畏艰难、勇于创新的精神。它们提醒我们,真正的经典,不在于完美无缺,而在于那份真挚的情感和不懈的追求。