武汉地理位置那么号,为何从未成为过首都,看看三峡工程就明白了

发布时间:2024-09-18

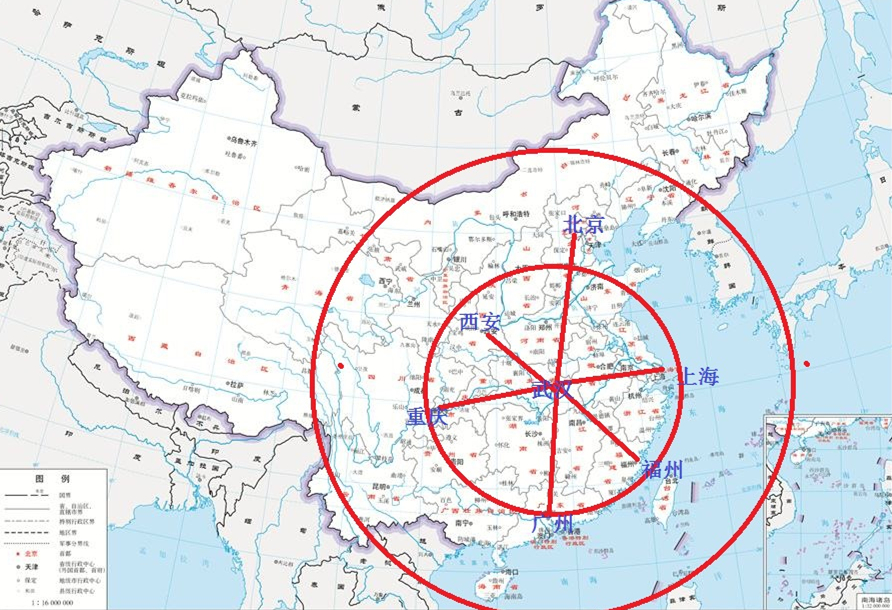

武汉,这座被誉为“九省通衢”的城市,拥有得天独厚的地理位置和交通优势。然而,尽管武汉在地理上占据重要地位,却从未成为过中国的首都。这一现象背后,蕴含着丰富的历史地理因素。

武汉地处江汉平原东部、长江中游,长江及其最大支流汉水在此交汇,形成了武汉三镇(武昌、汉口、汉阳)隔江鼎立的独特格局。这种地理特征使得武汉自古以来就是中国内陆最大的水陆空交通枢纽。正如顾祖禹在《读史方舆纪要》中所言:“以天下言之,则重在襄阳;以东南言之,则重在武昌;以湖广言之,则重在荆州。”这句话生动地概括了武汉在中国地理格局中的重要地位。

然而,武汉未能成为首都的原因,可以从历史和地理两个角度来分析。从历史上看,楚国虽然一度强盛,但最终未能统一中国。楚国的地理位置虽然有利于扩张,但也使其面临多方面的威胁。正如历史学者所言:“在中国这片大地上,‘从西到东顺流而下、从北到南攻克长江’——都是统一天下的最好模式,纵强大如楚国,缺少后方、地处东南的它,也最终伴随着最后的希望项燕战败于王翦,给这个国家奏响了绝唱。”

从地理角度看,长江中下游的水文特征也制约了武汉成为首都的可能性。武汉位于长江和汉水交汇处,虽然地理位置优越,但历史上这一地区经常遭受洪水侵袭。正如《汉水中下游河道变迁与堤防》一书中所述:“这一地区的第四纪地层是河流相沉积旋回的多次重复,说明该地区在第四纪时呈现出河湖交错的地貌景观,因而江汉平原的发育过程是一个典型的泛滥平原。”这种地理特征使得武汉在古代难以成为稳定的首都所在地。

三峡工程的建设,对武汉的地位产生了深远影响。三峡大坝作为长江防洪的骨干工程,主要解决干流的防洪问题,适时削减洪峰,减轻了长江中下游荆江、城陵矶等地的防洪负担。三峡工程的防洪能力可以分为“救人”和“自助”两个部分。在“救人”方面,三峡工程可以帮助下游防洪,避免荆江南北两岸的洞庭湖平原和江汉平原地区可能发生的毁灭性灾难。在“自助”方面,三峡工程本身具有极高的防洪标准,确保大坝在极端洪水条件下仍然安全。

尽管三峡工程在一定程度上改善了长江中下游的水文条件,但武汉仍然面临着城市内涝等挑战。正如中国水利水电科学研究院防洪减灾专家程晓陶所指出的:“武汉被‘淹城’是因为本身的持续强降雨,并非来自上游的洪水,三峡减少下泄流量,为加快排水创造了条件。”这说明,武汉的城市发展还需要在防洪排涝等方面做出更多努力。

尽管从未成为首都,但武汉在中国现代化进程中扮演着重要角色。作为国家中心城市,武汉正在加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。武汉的未来发展,将不仅依赖于其优越的地理位置,更需要在科技创新、产业升级等方面持续发力。

武汉的历史告诉我们,一个城市的兴衰不仅仅取决于其地理位置,更与历史机遇、国家战略等因素密切相关。虽然武汉从未成为首都,但其在中国历史和现代化进程中的重要地位是不容忽视的。随着中国经济社会的不断发展,武汉有望在新时代发挥更加重要的作用。