一文读懂阳历、阴历、公历、农历的关系和区别,不再傻傻分不清楚

发布时间:2024-09-16

历法是人类文明的重要组成部分,但很多人对阳历、阴历、公历、农历等概念常常混淆不清。让我们一起来梳理这些历法之间的关系和区别。

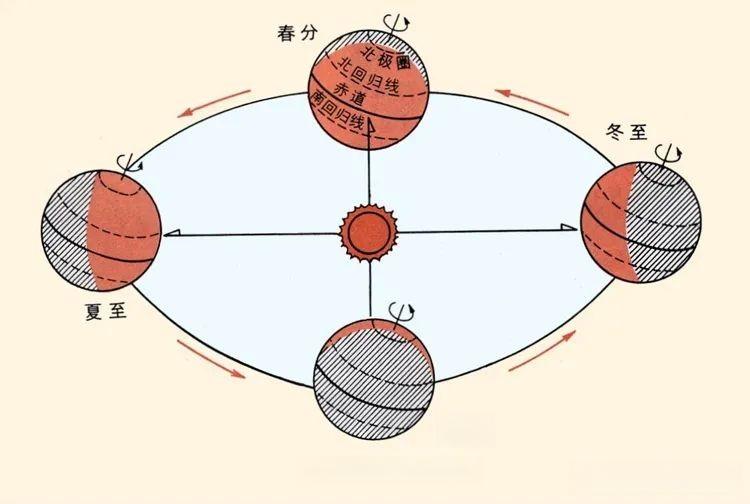

阳历,也称太阳历,是以地球绕太阳公转一周(约365.24天)为一年的历法。它将一年分为12个月,每个月平均30.437天。阳历的优点是能准确反映四季变化,但月份与月相盈亏不对应。

阴历,即太阴历,是以月球绕地球一周(约29.53天)为一个月的历法。一年大约354.36天。阴历的优点是月份与月相变化完全一致,但与太阳运行周期不符,导致四季混乱。

公历是目前世界上通行的历法,属于阳历的一种。它以耶稣诞生之年为公元元年,平年365天,闰年366天。公历通过“四年一闰”和“百年不闰,四百年再闰”的规则,使平均每年天数接近365.24天,与阳历回归年误差极小。

农历,即中国传统历法,既不是纯阳历也不是纯阴历,而是一种阴阳合历。它以阴历为基础,融合了阳历成分。农历的月份跟随月相变化,年份则与太阳运行周期保持一致。为了协调阴历年(约354.36天)与阳历年(约365.24天)的差异,农历设置了闰月,每2~3年置1闰,19年置7闰。这种精密的置闰规则使得农历年与阳历年误差极小,体现了中国古人的智慧。

值得注意的是,中国的二十四节气和天干地支纪年法都属于阳历。二十四节气是根据太阳在黄道上的位置制定的,能准确反映气候变化,与农业生产密切相关。例如,立春通常在公历2月3日至5日之间,而农历日期则相差甚远。

在现代社会,公历作为国际通用历法广泛使用,而农历在中国传统文化中仍占有重要地位。春节、中秋节等传统节日都是根据农历来确定的。了解这些历法的关系和区别,不仅能帮助我们更好地理解时间,也能增进对中国传统文化的认识。