如何查看视力表

发布时间:2024-09-18

视力表是眼科检查中不可或缺的工具,但你是否曾好奇过为什么视力表要用“E”而不是其他字母?或者不同国家的视力表有何差异?让我们一起揭开视力表的神秘面纱。

视力表的历史可以追溯到19世纪。1862年,荷兰眼科医生赫尔曼·斯内伦设计了第一张现代意义上的视力表,即斯内伦视力表。斯内伦将E、F、P、T、O、Z、L、D、C共9个大写的拉丁文字母作为视标,共11行,视标大小逐行递减,并赋予不同的分值。被测试者从一定距离观看,以便医生评估他们的远视力能力。

然而,斯内伦视力表并不适用于所有人群。1888年,法国眼科学家埃德蒙·兰多尔特发明了环形视力表(Landolt C),以一个带缺口的环作为视标,缺口的宽度是环形直径的五分之一,形状类似于字母C。C字视力表的优势是可直接反映视角大小,记录直观方便,容易被人接受。它与E字视力表在视力检测中最直接的区别,是它可以有8个方向,这样受测者靠“蒙”猜对的概率更低。

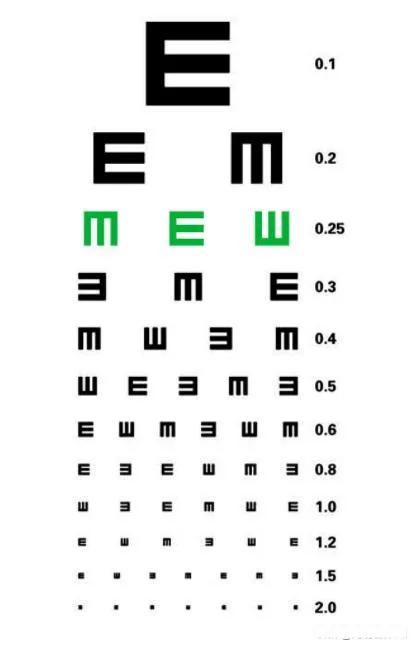

在中国,我们最熟悉的视力表是标准对数视力表,也就是所谓的“E字视力表”。标准对数视力表是在引入我国的《国际视力表》基础上,经过一定的优化后,被确定为国家标准视力表推广使用的。其中用于记录视力的“5分记录法”,则是由我国缪天荣教授独创的,也叫“缪氏记录法”。

有趣的是,不同国家的视力表记录方法也有所不同。例如,在美国,视力通常用分数表示,如20/20表示正常视力。而在我国,视力通常用小数或五分记录法表示。例如,0.8、1.0、1.2分别对应美国的20/25、20/20、20/16。

视力表的使用方法看似简单,实则大有学问。视力测试通常在一定的测试距离下进行,这是为了保证测试的标准化和可比性。被测试者需要逐个识别视力表上的符号,直到无法识别为止。测试者通常从最大的符号开始,逐渐向下测试,直到找到被测试者无法识别的最小符号。医生或眼科专家将记录被测试者能够准确识别的最小符号的大小,以分数形式表示被测试者的视力水平。

视力表作为眼科领域中不可或缺的工具,在保障我们眼睛健康方面发挥着重要作用。通过定期的视力测试,我们可以及时发现并治疗各种视力问题,尽量早发现,早解决,从而保护我们宝贵的视力,让我们眼中的世界更加清晰明亮。