司马原本不是姓,员外也不是地主土豪,真正含义是什么?

发布时间:2024-09-18

“司马”这个姓大家应该都不陌生,历史上像司马相如、司马迁、司马光等人物都是著名的文学家和史学家。

实际上,“司马”起初是古代的一个官名,后因官而姓,成为一个姓氏。

司马作为官职,始于西周

,与司徒、司空合称“三有司”,也称“三有事”。

司马在朝廷中地位极高,掌管军政和军赋,常常率兵出征,所率军队的数量为六个师或八个师,相当于现代的大将军。

春秋时期,各诸侯国的官制中都设有司马一职,有的诸侯国还设立大司马,此外还有左司马、右司马作为司马的属官。

不仅在官制中,军队中也有司马的职称,如晋军中就有司马这个职位,地位低于军尉。

战国时期,将领或军师常被称为司马,如《战国策·齐策》中记载的“禽燕之司马而反千里之齐,安平君(田单)之功也”,这里的燕司马指的就是燕将骑劫。

在军队将帅之下,还设有很多不同任务的司马职务。

而且,地方的县、都也有司马这个职位,如秦国就有县司马。

春秋战国的铜官玺中也包括许多县、都的司马之玺。

到了汉代,司马一职曾一度被取消

,但汉武帝时改太尉为大司马,后世将“大司马”作为兵部尚书的别称,侍郎称少司马。

汉代大将军统管五部,每部各设一名军司马。

魏晋至宋代,司马作为军府长官,总理军务,参与军事计划。

隋唐时期,州、郡、府各设司马一名,位列别驾、长史之下。

白居易的《琵琶行》中就提到:“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”而到了明清时期,司马成为府同知的别称。

员外一词的由来及演变

员外是员外郎的简称,是一种官职,意味着“正额之外”增设。

最早在三国时期的魏末设立了员外散骑常侍,晋朝初设员外散骑侍郎,皆为皇帝的侍从官。

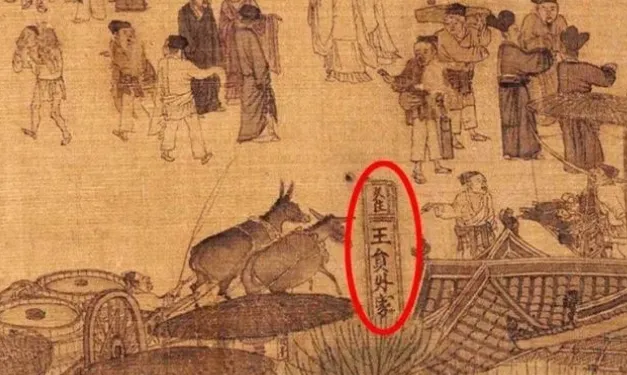

南北朝时期,新设了殿中员外将军、员外司马等官职。

到了隋朝,员外的地位提升,成为尚书省二十四司内各司次官。

唐、宋、辽、金、元、明、清沿袭隋制,以郎中、员外郎为六部各司的正副主官,员外虽名为“员外”,实为编制定员之内。

清代除六部外,理藩院、太仆寺、内务府等也设有员外郎职位。

不过自明代起,员外逐渐成为一种闲职,失去了昔日的荣耀。

当时的地主和商人常通过捐银两的方式获取员外一职,因此,“员外”逐渐失去了原本的含义,而成了有钱人的代名词,例如地主和豪绅。

但这些员外有时也是朝廷控制百姓的手段,并履行一定社会职责,如社会救济等。《醒世恒言》卷三十一中记载张员外一向乐善好施,遇大雪纷飞之时,张员外开仓散粮馈贫。

明代时,一些员外祖上仍为官宦出身 ,但到了清代,特别是清代中后期,员外几乎成了“有钱人”的代名词,富商大户几乎都被称作“员外”,这个词也成了常见称呼。