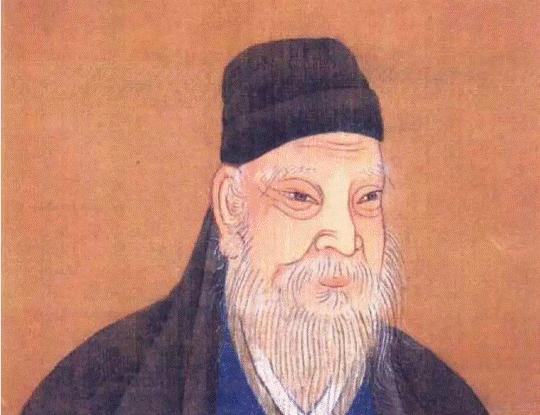

孟浩然隐居前的一首诗,道破了文人与官场的桎梏,值得后人深思

发布时间:2024-09-19

孟浩然的《岁暮归南山》不仅是一首抒发个人失意的诗作,更是唐代文人与官场之间矛盾与困境的缩影。这首诗以谦逊之词道出了文人理想与现实之间的巨大鸿沟,至今仍值得我们深思。

诗的开篇“北阙休上书,南山归敝庐”就透露出诗人对官场的失望与对隐居生活的向往。这里的“北阙”代指朝廷,而“南山”则是隐居之地的象征。孟浩然以“休上书”表达自己对仕途的放弃,同时以“归敝庐”暗示隐居生活的简朴与清高。

然而,诗中最引人注目的是“不才明主弃,多病故人疏”两句。表面上,孟浩然自谦才华不足,认为是自己不被重用的原因。但实际上,这句诗巧妙地将责任推给了皇帝,暗示是“明主”未能识人善用。这种含蓄的批评,正是古代文人表达不满的常见方式。

唐玄宗对此反应强烈,认为自己从未放弃人才,是孟浩然自己不求进取。这种误解恰恰反映了文人与统治者之间的沟通障碍。文人往往希望通过委婉的方式表达不满,而统治者则可能将其视为不忠或无能。

孟浩然的遭遇并非个例。在唐代,许多文人都面临着类似的困境。他们一方面渴望通过科举或举荐进入仕途,实现治国平天下的理想;另一方面又对官场的腐败与复杂感到失望,向往隐居生活的自由与清高。

这种矛盾不仅体现在孟浩然的诗歌中,也反映在唐代文学的整体风貌上。山水田园诗的兴盛,某种程度上正是文人对现实不满的一种精神逃避。他们通过描绘自然美景,抒发对理想生活的向往,以此来缓解内心的矛盾与痛苦。

然而,这种矛盾也为中国文学的发展注入了新的活力。文人们在诗歌中不断探索自我与社会的关系,创造出大量富有哲理与情感深度的作品。孟浩然的诗歌,正是这种探索的杰出代表。

今天,当我们重读《岁暮归南山》时,不应仅仅将其视为一首抒发个人情感的诗作,更应将其视为中国古代文人精神世界的一个缩影。它提醒我们,理想与现实的冲突是永恒的主题,而如何在矛盾中寻找平衡,如何在困境中保持独立思考的能力,是我们每个人都需要思考的问题。

孟浩然的这首诗,以及他的人生经历,为我们提供了一个思考的窗口,让我们得以一窥古代文人的内心世界,同时也为我们今天的文化发展提供了宝贵的启示。