中国近代工业文明之发轫

发布时间:2024-09-18

1865年9月20日,上海虹口。随着一声锣响,江南机器制造总局正式成立。这个由曾国藩规划、李鸿章督办的军事工业机构,开启了中国近代工业文明的序幕。

江南制造总局的诞生,源于清政府面对内忧外患的迫切需求。1863年,曾国藩与赴美学成归国的容闳会面,容闳提出在国内创办机械制造厂的建议。曾国藩随即筹措资金,委托容闳赴美购置必要器械。与此同时,李鸿章在镇压太平天国的过程中,深感武器装备的落后,决定在上海设立兵工厂。这两个计划最终合流,促成了江南制造总局的成立。

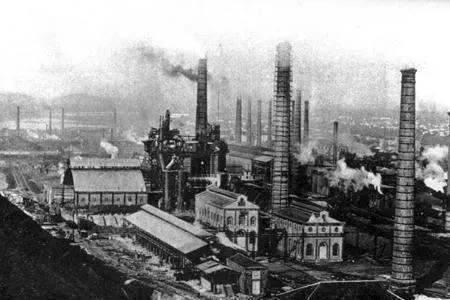

作为洋务运动的产物,江南制造总局在规模和影响力上都堪称当时东亚最大的兵工厂。它不仅生产枪炮弹药,还涉足造船、炼钢等多个领域。1867年,该局开始仿制德国毛瑟枪,这是中国自行生产的第一种步枪。1868年,江南制造总局又生产出了中国第一艘自造的汽船“惠吉号”。1891年,该局首次实现工业化炼钢。

然而,江南制造总局的发展并非一帆风顺。由于技术基础薄弱,加之管理上沿袭衙门习气,该局在产品质量和成本控制上都面临巨大挑战。据记载,江南制造总局生产的枪支性能不佳,甚至存在安全隐患,导致部队不愿使用。造船方面,自造一艘船的成本往往可以向英国购买两艘。这些问题反映了中国近代工业化的艰难起步。

尽管如此,江南制造总局在中国近代工业文明发展中的地位不容忽视。它不仅是中国民族工业的摇篮,更是培养科技人才的重要基地。该局附设的翻译馆和广方言馆,为引进西方科技知识、培养语言和科技人才做出了重要贡献。据统计,从1868年到1907年,江南制造总局共翻译书籍160种,涉及军事、科技、地理等多个领域。

江南制造总局的命运也折射出中国近代史的变迁。1911年辛亥革命爆发后,该局被革命军接管,成为支持革命的重要基地。此后,它经历了多次更名和重组,最终在1953年更名为江南造船厂,成为新中国重要的造船企业。

回顾江南制造总局的历史,我们看到的不仅是一个企业的兴衰,更是中国近代工业文明艰难起步的缩影。它开创了中国近代工业化的先河,培养了大批技术人才,为后来的工业发展奠定了基础。同时,它也暴露了单纯依靠引进技术、忽视自主创新的局限性。这段历史启示我们,在推进现代化进程中,既要积极学习先进经验,又要立足国情,勇于创新,才能真正实现工业强国的梦想。