五脏六腑,生理功能,病理表现,脉象等等须斟酌

发布时间:2024-09-03

中医理论中的五脏六腑,不仅是人体器官的简单罗列,更是一套精妙的生理病理学体系。这个体系不仅反映了古人对人体内部结构的认识,更体现了他们对生命活动规律的深刻洞察。

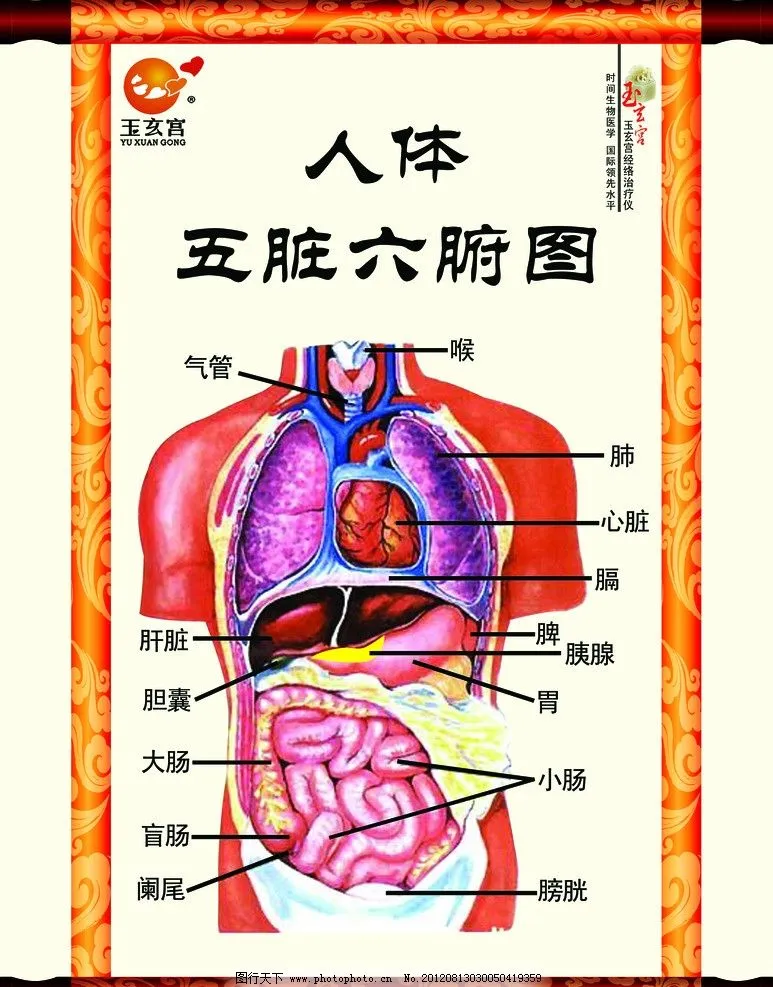

五脏,即心、肝、脾、肺、肾,是人体内负责贮藏精气的重要器官。它们的共同特点是“藏而不泻”,即主要功能是贮藏而非排泄。相比之下,六腑包括胆、胃、小肠、大肠、膀胱和三焦,主要功能是“泻而不藏”,负责受纳、传导和排泄水谷。

在五脏中,心被誉为“君主之官”,主血脉和神志。当心的功能正常时,人的心跳平稳,面色红润,思维清晰。反之,如果心气不足,可能会出现心悸、失眠、健忘等症状。肺则被称为“相傅之官”,负责主气和司呼吸。肺功能正常的人呼吸顺畅,声音洪亮;肺气虚弱则可能导致气短、咳嗽等问题。

肝在五行中属木,有“将军之官”的美誉,主疏泄和藏血。肝气条达时,人的情绪稳定,消化良好;肝气郁结则可能引发易怒、胸胁胀痛等症状。脾为“后天之本”,负责运化水谷和统血。脾胃健运的人食欲旺盛,消化良好;脾胃虚弱则可能出现食欲不振、腹胀等症状。

肾被视为“先天之本”,主藏精和主水。肾精充足的人精力充沛,骨骼强健;肾精亏损则可能导致腰膝酸软、早衰等问题。值得注意的是,五脏之间并非孤立存在,而是相互关联、相互影响的。例如,肝气郁结可能影响脾胃功能,导致消化不良;肾精不足可能影响心神,导致失眠多梦。

六腑虽然主要负责传导和排泄,但它们的健康同样重要。例如,胃的“受纳”功能正常时,人能正常进食;胃气上逆则可能导致恶心呕吐。大肠的传导功能正常时,排便顺畅;传导失常则可能导致便秘或腹泻。

在中医诊断中,五脏六腑的健康状况可以通过脉象来判断。例如,重按至血脉,浮大而散的脉象可能提示心脏问题;轻按至皮毛,浮滑而长的脉象可能提示小肠问题。这种通过脉象来判断脏腑健康的方法,体现了中医“以表知里”的诊断智慧。

五脏六腑理论不仅是中医诊断的基础,也是治疗的重要依据。中医治疗往往着眼于调整脏腑功能,恢复阴阳平衡。例如,治疗肝气郁结可能采用疏肝理气的方法;治疗脾虚则可能采用健脾益气的方剂。

总的来说,五脏六腑理论是中医学的基石之一,它不仅反映了古人对人体生理病理的深刻认识,也为现代中医临床实践提供了重要指导。通过理解和运用这一理论,中医师能够更全面、深入地把握患者的健康状况,制定更为精准的治疗方案。